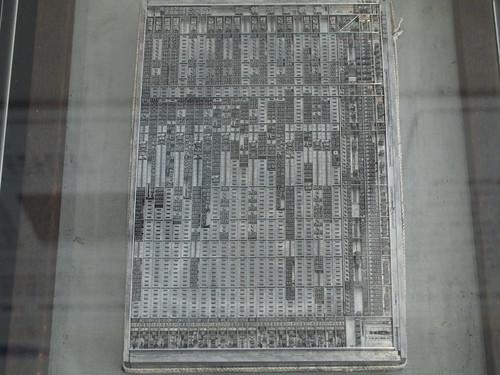

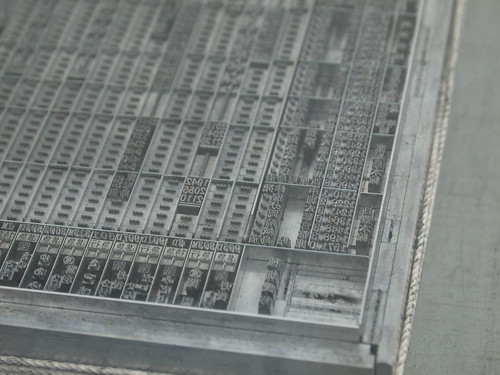

かつて週2回通った市ヶ谷の大日本印刷。外堀通りに面した地下鉄出入り口の前に、以前はポロロッカがあり、その前には何があったか思い出せないが、そこに「ドットDNP」というPRセンターができた。そこで「電車フェア」をやっている。 かつて週2回通った市ヶ谷の大日本印刷。外堀通りに面した地下鉄出入り口の前に、以前はポロロッカがあり、その前には何があったか思い出せないが、そこに「ドットDNP」というPRセンターができた。そこで「電車フェア」をやっている。いろいろなイベントがあるのだが、ドットDNPならではという貴重な展示がこの時刻表活字の展示だ。いま、時刻表はPCで作られている。一時代前は電算写植といって、広い意味ではそれもコンピュータと書体による作業だ。その前は、活字を組み合わせていた。 活字は、文字一つ一つ、記号や駅名は数文字で一つになったハンコで、それを隙間なく並べ、それを複製した樹脂版を作り、輪転機にかけていた。こちらのサイトに朝日新聞の例がある。 ・朝日新聞印刷工場の見学 (朝日プリンテック川崎工場) 以前『「時刻表」はこうしてつくられる』(時刻表編集部OB編著/交通新聞社新書)でも書いたが、活版印刷時代の時刻表には特徴がある。    このように、文字はもちろん罫線やその隙間まで、すべて活字で満たされている。 このように、文字はもちろん罫線やその隙間まで、すべて活字で満たされている。 活字は、まず作りたい大きさの何倍かの大きさで原形を描く。これは手作業(左)。それを元に父型(右)を作る。エッチングだろうか? それをもとに、ベントン彫刻機(縮小トレースしながら彫刻する機会)を使い、手作業で母型を作る。 活字は、まず作りたい大きさの何倍かの大きさで原形を描く。これは手作業(左)。それを元に父型(右)を作る。エッチングだろうか? それをもとに、ベントン彫刻機(縮小トレースしながら彫刻する機会)を使い、手作業で母型を作る。・TONAN`S Blog 岡澤研 岩田母型製造所を見学 ・ベントン彫刻器(wikipedia)   これが母型。 これが母型。   これが活字。見れば、「α」(アルファ列車)、「グリーン車/個2」「グリーン車/個2F」(100系)があるので、遅くともその頃までは活字を使った時刻表が作られていたということだ。 これが活字。見れば、「α」(アルファ列車)、「グリーン車/個2」「グリーン車/個2F」(100系)があるので、遅くともその頃までは活字を使った時刻表が作られていたということだ。時刻表を収集している方は多いと思うので、いつの時点で電算写植に切り替わったか、そしてDTPとなったか(これは書体でわかる)、ぜひ研究して欲しい。 PR  「証言」シリーズ第4作。第1作に比べると、まとめに慣れた印象がある。私は911形のために買ったのだが、全ページ、読み応えがあった。「本書ならでは」の証言、写真がたくさんあるはずだ。 「証言」シリーズ第4作。第1作に比べると、まとめに慣れた印象がある。私は911形のために買ったのだが、全ページ、読み応えがあった。「本書ならでは」の証言、写真がたくさんあるはずだ。主たる証言者の中村信雄氏と渡邊健志氏が、それぞれ昭和62年3月31日に48歳、28歳で国鉄を退職しているのでいろいろと推測してしまうのだが、それでも彼らの「国鉄」「新幹線」への愛はすごい。見切りをつけ(られ)た職場のことなど、思い出したくないということになってもおかしくないのに。 時々、組合の話が垣間見える。新幹線のお召しが、動労と国労各1名ずつ乗務したなどという話は初めて聞いた。また、職場の雰囲気も書かれており、機関車上がりが電車上がりを見下す話とか、911の取説に「電車の運転士でも運転できる機関車」と書いてあった話とか。「あの区間ではこう運転する」などという話ではなく、現場の雰囲気がよくわかる内容だ。これは、この二氏の話に負うところが大きいだろう。 掲載内容も、運転士や車掌だけでなく、メーカー、検修、食堂車、紙コップ製造業者、当時を記録していた高校生など多岐に渡る。食堂車の話は趣味誌にもよく登場する宇都宮照信氏で、私も氏が食堂長である列車に何度も乗務しているが(もちろん先方は覚えてるわけがない)、実に懐かしい話が展開される。 新幹線50周年記念本をいくつか読んでいるが、いままでのところ、本書がいちばんおもしろい。 * * *

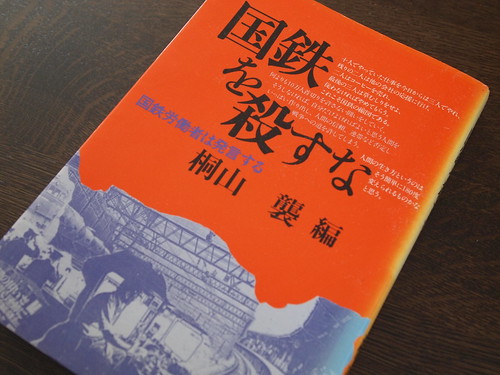

これは内容とは関係ないのだが、本書は不思議な作りだ。全176ページ、ムックなので表紙を1ページと数えるので実質1ページ目に「3」と入るのだが、最初16ページがカラー、残りはモノクロ。そして、表2・表3と呼ばれる、表紙の裏がカラー印刷。普通はそこに記事は掲載しない表2から本文が始まり、やはり普通は「奥付」となる最終ページまでが本文に使われる。悪く言うと、本のド素人が台割を作ったんじゃないかと思うような作りだ。まあ、それは本書の高い価値とは関係がない。 本書はコート紙で作られているので、高価で、重い。どうせモノクロなのだから、微塗工紙、あるいはもっと安価な紙を使って定価をぐっと下げればいいのに、と思うかもしれないが、そうしても、きっとそこまで定価はさがらない。この体裁でこの定価でいいと思う。 「証言」シリーズは1のみ買ってちょっとまとめ方の質の低さにウンザリしたのだが(ブログには書いたのだが公開していない)、3を買って見ようと思う。  書店店頭で見て驚いた。こんな本が出るとは。 書店店頭で見て驚いた。こんな本が出るとは。1946年生まれの著者は、国鉄の労働問題がもっとも深刻だった頃に東京機関区に勤め、国労に所属し、東京機関区廃止後は大井機関区、JR発足後はJR貨物の大井、そして新鶴見へと勤めた人物。書店店頭に1冊だけあり、サンプルとしてカバーにビニールがかかっていたので、きれいな本がないか書店員に尋ねたら「今日、たくさん売れているのでこれが最後の一冊です」と言われたので、それを買ってきた。 版元は、えにし書房。カバー表4には「取引代行」のシールが貼ってある。要するに、小さな版元による少部数の本だ。だが、本の質に版元の規模など関係ない。その書店に何冊の配本があったのかはわからないが、ふらりと書店を訪ねて本書に出会った鉄道ファンは、きっと買わずにはいられなかっただろう。私がそうだった。強烈な印象を受けた。 * * *

本書は写真集だが、4章構成となっている。それぞれの章に短文が添えられ、写真には、外部の人間にはわからない、国鉄に働く人ならではの機微を込めたキャプションが添えられる。 第1章 わが東京機関区 第2章 闘いがあった 第3章 「つるそう」解体 第4章 「定年」退職 この章立てにあるように、著者はJR貨物退職まで国労に所属していた。そして、そのことをいまでも誇りに思っている。労働運動が政治的なスローガンを掲げていることを肯定している。一方で、それに複雑な気持ちを抱いていることも感じさせる雰囲気もある。 私のブログでは国鉄の労組を扱った書籍についてもいくつか書いてはいるが、ここでは著者の主張についてはおいておこう。そんなことより、写真だ。写真がすごい。  常々、写真こそもっともジャーナリスティックなメディアであると思っているのだが、本書はそのうちのひとつだ。国労による写真集ではないのに、スト中の様子、デモの様子、「スト破り」をした機関士と彼らを取り巻く環境、そうしたものが記録されている。当時まだ30歳にもならない著者は、鉄労の機関士を取り囲む動労・国労の集団や、デモに参加させられる子供、いじめのような区長への嫌がらせなど、さまざまなことを考えながらシャッターを切ったに違いない。なにしろ、別のカットでは区長と仲良くしている写真まであるのだ。もっとも、そうした複雑な感情、人間関係は、現代の感覚では理解できるものでもないだろうし、ましてや部外者が勝手に解釈してはいけないとも思うのだが、それでも読み取るならば、そういうことだろう。 現代の感覚では、国に準ずる機関が、毎年殉職者を出すような労働環境の職場を持っていたことにまず驚く。いまのJR、いまの「働き方」しか知らなければ、信じがたい世界だ。まず、入社したらトイレ掃除から始まる。まだ十代の男たちがナッパ服を着て肉体労働を強いられる。我慢してると次のステップを登る資格を得られる。勉強次第でステップを登れる。その繰り返し。 一方、労働環境としては、所属が異なる同僚を敵視し、暴力も辞さない職場。民間なら当然なされる合理化ができない職場。定年までずっと同じ仕事をし続ける人たちばかりの職場。異動などはありえない職場。結果、国は、膨大な人件費を余計に支払うはめになる。そうなったのはそれなりに理由があるが、現在、国に準ずる機関におけるそんな労働形態は、もうないのではなかろうか。   機関区勤務でなければ撮れなかった写真たち。乗務員の視線、検修の視線。「労働者」としての視線。同僚としての視線。職場が家族であるかのような時代の空気。本書に収録された写真のほとんどは、鉄道ファンには物理的にも撮れないし、作品化することなどなおできない。 機関区勤務でなければ撮れなかった写真たち。乗務員の視線、検修の視線。「労働者」としての視線。同僚としての視線。職場が家族であるかのような時代の空気。本書に収録された写真のほとんどは、鉄道ファンには物理的にも撮れないし、作品化することなどなおできない。本書は2700円+税と、決して安くはない。しかし、本書には、鉄道趣味誌が目をつぶってきた「職場としての鉄道」の現実と、現代の視点では夢のようなこんな職場がかつて存在したということが封じ込められている。よくぞ刊行してくれた。写真も文章もすばらしい。 いまからたった30年、40年前の国鉄ではこんなふうに仕事をしていたのだ。そういう働き方ができた時代だったのだ。そういうことは、国鉄、国鉄と言っている多くの鉄道ファンに、できるだけ理解してもらいたいと思っている。だから、買ってほしい。  川辺謙一さん渾身の書。そういえば、私がイメージできるのはCTC指令室くらい。変化が早すぎて「現代の」ではなく「現在の」指令室がどうなっているのかは考えたこともなかった。本書は「現在の」ATOSこと「自律分散型列車運行管理システム」を最大限に活用したJR東日本の指令について、とてもわかりやすく解説した本だ。 「とてもわかりやすく」というのは、本書は鉄道ファンが理解できればいいように(鉄道ファンならすぐ理解できるように)書かれたものではないということ。ファンにとっては基本とも思える用語も一般的な言葉で説明してあり、車両形式は一切出てこない。「指令」もそうだが、現場がその用語を使っていて、どうしてもその用語を使わないと説明できない単語のみ、注釈をつけて使っている。おそらく、一般の人が読んでもすぐに理解できるのではないか。そういう意味では、交通新聞社新書ではなく、一般の、例えば中公新書などでもよさそうな内容だ。 * * *

鉄道は、さまざまな面で趣味的に惹きつけるが、巨大な運行システムを人が動かしている、というところに惹かれる人も多いだろう。複雑な配線、複雑な条件がある車両の運用、乗務員の運用。趣味誌にも一切採り上げられない電力事情。保線。ほかにもいろいろな構成要素があるだろう。では、どうやってその運行システムを統合して動かしているのか。先に「人が動かしている」と書いたが、本書には「(指令は)セオリーはあるがセンスが問われる仕事だ」と書かれている。また、最新の成果として、2013年2月21日の武蔵野線新秋津駅での車両故障の際の運転整理を例に挙げ、利用者すら驚くワザで輸送を確保したことが書かれている。そうしたおもしろさを、運行システム管理の説明の中で感じられるように本書は作られている。 一方、その裏で感じたのは、運転の現場の業務の硬直性というか、「鉄道」という職場の特殊性だ。例えば運転士の総労働時間や連続して運転できる時間には上限があり、また各運転士はそれぞれ運転できる路線や経路が決まっている。列車ダイヤが乱れたときでも、それらを破ることはできない(ということも本書には書いてある)。一般の感覚からすれば、残業を命じられることはあろうし、突発的な超過勤務になることもあろう。それになぜ対応できないのか。それは、対応できなくて当然のものなのか、それとも「鉄道」という職場の特殊性なのか。ある人に聞いた、「鉄道の社員は、自分たちは運輸の専門家である自負が強すぎ、ものを売ったり営業したりなどする必要がないと思っている人が多い」という言葉が思い出された。 これには労組の問題も多々含まれると思うし(*)、訓練の容量の問題もあろう。本書では、ATOSの運用を続ける中での社員の意識の変化、あるいはJR東日本全体の社員の意識の変化でそれらが改善されていく様子が描かれている。同時に、スマホが普及した現在、利用者の情報への要求もますます高いものになってきていることをしっかり認識してる様子もある。 とはいえ、それらの改善は、大々的に広報されているわけではない。私は、JR東日本はATOSについて、もっと一般に知らせるべきだと思う。先日の台風19号でのJR西日本の運休は、その決断を「まあ、仕方がないよね」と受け止める人が多かったと思うが、JR東日本も、やむを得ぬ事情でダイヤ乱れた場合や運転整理をした時に、利用者に「まあ、仕方がないよね」と納得してもらう必要がある。そのためには利用者に、ここ10年で運行管理がどれだけ改善されてきたか、あるいは普段、どれだけ指令の恩恵を受けているのかを知ってもらえばよい。 これからもJR東日本の運行管理はさらに改善されていくだろうが、まだまだJR東日本が気づくべきことはたくさんあるだろう。できること、できないことはあろうが…という前置きがなされないくらいに社員の意識が変わって快適な鉄道になることを期待する。 大変読みやすい本だったが、執筆の大変さは察するに余りある。このブログ末尾に川辺さんの他の著書の感想へのリンクを張ったが、本書のようなクオリティで、従来の「車両」「歴史」以外の切り口で鉄道に迫る川辺さんの次回作が何になるのか。こちらも期待したい。 最後に。本書は取材を元に構成してあるので、すべては聞いた話になる。だからだろう、「~だそうだ」「~だという」と結ばれた文が非常に多い。これはすべてトルしていいと思う。取材対象者が話したことは「事実」として断定していい。もしかしたらJR東日本が事実チェックをして、ソースがないものはすべて伝聞形式にせよと言われたのかもしれないが、読んでいて気になる部分だった。 (*)本書では触れていないが、私は、たびたび国鉄・JRの職員の意識が変わった、とくに世代交代して変わってきた、と書かれているあたりから感じ取った。取材協力がある本の場合は「そこに書かれていないこと」をさぐりながら読むものだ。 * * *

余談。2014年1月3日に有楽町駅付近で火災が起き、東海道本線の列車が品川折り返しになった。その際、本来ならば東京駅で商品を積み込む車販の人たちは相当な苦労をしたエピソードが書いてある。10月13日、私は磐越西線の「DLばんえつ物語体験号」に乗った。行きは新潟→馬下、帰りは馬下→新津。売店の人たちは、新津から新潟まで変える手段がない。驚いたのだが、通常の上り電車(115系)に荷物ごと乗り込んできたのだ(便乗扱いだろう)。また、私自身が東海道新幹線で車販のバイトをしていたときにダイヤが乱れると、新大阪まで行かずに京都で折り返したりもしていた。そんな苦労を思い出した。 ●関連項目 『鉄道をつくる人たち』(川辺謙一著/交通新聞社) 『鉄道を科学する 日々の運行を静かに支える技術』(川辺謙一著) 『図解・首都高速の科学』(川辺謙一著/講談社ブルーバックス)  国鉄民営化に向けてひた走っている、昭和61年9月に刊行された本。「刊行にあたって」には、すでに組合同士の対立や分裂が激しく、十以上の組合ができている中で、分割・民営化に反対する国労、動労千葉、全動労の三組合から集めた手記だ。 国鉄民営化に向けてひた走っている、昭和61年9月に刊行された本。「刊行にあたって」には、すでに組合同士の対立や分裂が激しく、十以上の組合ができている中で、分割・民営化に反対する国労、動労千葉、全動労の三組合から集めた手記だ。本書には、当時の職場の雰囲気の一部、追い詰められた側の声が綴られている。これは本当にそういう考え方の人たちがいて、そういう雰囲気だったのだろう。穏健な意見もあるが、それ以上に「闘わねば労働者ではない」というような、目的と手段が完全に逆転した意見が多い。単語も極めて政治闘争風で、中曽根はファッショであり動労は犬と言う人のいかに多いことか。 読んで思うのは、こうした考え方についていけなかった人が多いのだろうなということ。言い換えれば、こうした考え方が、逆に分割・民営化を促進したんだろうなということ。もし、国労も主張を転換し、分割・民営化に部分的にせよ認める方向に舵を切ることができていたら、いまのJRはどうなっていただろうか。 部外者には伝わりにくい当時の雰囲気を色濃く感じさせてくれる本書は貴重な一書である。 |

カレンダー

最新記事

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

(10/22)

(10/21)

(10/20)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|