|

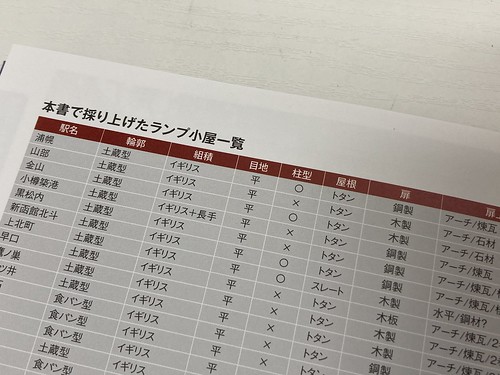

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。  鉄道車両保存などで知られる笹田昌宏さんの新刊、『ランプ小屋の魔力 鉄道プチ煉瓦建築がおもしろい!』。数々の鉄道の保存車、遺構等の著書、あるいは雑誌への寄稿がある笹田さんの、今度は煉瓦建築の本だ。 タイトルは「ランプ小屋」だが、実はそれは半分くらいで、もう半分は、煉瓦アーチ橋、それも暗渠のような、やはり小さな構造物が主体。それが書名にないのは、もったいなくもある。 とはいえ、土木構造物が好きなら煉瓦アーチ橋だろうけれど、とくにそうした体系知識のない一般の鉄道ファンなら駅ホームにあるランプ小屋のほうが関心が高いそうだ。そのあたりを狙ったタイトルなのかもしれない。  国内には50程度しか残っていないらしい。おそらく、そのすべてが掲載されている。こうして見てみると、その多くは説明板を備えた、「保存」といっていい状態にあるようだ。煉瓦の小屋は、誰が見ても「古い」とすぐわかるもので、旅行者にとっては、それはその駅や路線の歴史を感じさせてくれるものだろうし、あれば写真に撮ったりするものだろう。「かわいい」と形容してもいい建築だ。 一方、所有者の鉄道側からしたら、煉瓦建築は耐久性が非常に高いものなので、老朽化の度合としては低く、危険性もない。そのほとんどは、そのままそこにおいておいても問題ないものだろう。それゆえに、こうして残され、保存…存置されているのかもしれない。  こちらは後半の、煉瓦アーチ橋のページ。煉瓦アーチ橋には、有名な大規模なものも多いが、本書は小規模なものを好んで掲載している。こちらも「かわいい」といえるセレクトだ。「よくぞ、そんな水面まで降りて…」と思うような写真も多数ある。私なら面倒なので絶対に行きません…。   本書の価値は、さらに、この資料で高まる。「○○駅にランプ小屋があった」などという個別情報は回るが、それを俯瞰した情報はない。本書には、そのリストがある。集めてこそ見えてくるものがある。  鑑賞ポイントについては、「この用語だけ知っていればOK」のような語り口で、平易に説いている。 「参考文献お薦め3選」として、『鉄道ファン』1989年7月号の臼井重信氏の「アラディン建築」が載っている。「アラディン建築」とは臼井氏の造語。  見ていたら、おもしろいことに気づいた。  左が臼井氏の記事、右が笹田氏の本書。臼井氏のころ、山都駅の扉はたぶん鉄製、屋根はトタンか。馬下駅の扉はたぶんアルミ製、屋根はトタン。 しかし、左を見ればわかるとおり、山都駅は、いまは扉はバツ形の木製、屋根は瓦葺きだ。  馬下駅も、扉はバツ形、屋根は瓦葺き。ということは、近年、扉をわざわざ木製にし、屋根を瓦葺きに変えたのだ。これは保存目的ということだろう。それにしても、このバツ形の扉を近年作っているとは。 【参考】木製扉の菱形・バツ形等  (Hitam1200、GFDL) Wikipediaの「ランプ小屋」の記事には、2004年に撮影された馬下駅のランプ小屋がある。こちらはなんと、扉はアルミ?のままで、屋根だけ吹き替えられている。説明板はない。ホームの嵩上げ具合も少し違う? 本書の本質ではないけれど、こういう余計なことに気づくのは、とても楽しい。  なお、その『鉄道ファン』のPOST欄に、笹田さんの投稿が載っている。まったくの偶然だが、ニヤリとしてしまった。 こうしたものに注目する人は多いけれど、俯瞰した情報はなかなかない。その点でも、大変貴重な本で、ライトに鉄道遺産を楽しむことに大いに参考になるだろう。 まったくの余談だが、本書はムックではなく書籍だ。イカロス出版の出版物は、いままで同様の体裁のものでもムックだったのに。そのあたりは出版物流業界としていろいろ推測できることもあるのだが、一般論として、書籍のほうが長く書店にもあるため、本の寿命としてはそのほうがいいのは確かだ。 【関連記事】 『車掌車』(笹田昌宏著) 『走れ、トロッコ!輝け!錆レール』(笹田昌宏著) 『日本の廃駅&保存駅136 感動編』(笹田昌宏/イカロス出版)  2011年夏、新幹線含め1日乗り放題の「JR東日本パス」と、普通列車7日間乗り放題の「北海道&東日本パス」を使って札沼線に乗り、新十津川から滝川まで歩いた。滝川駅の近くに、閉鎖されてそこそこ経っている給油所があった。角地にあり、道路の2面に、それぞれ設備があったようだ。  こちらの道路面は計量器の形が面白い。しかも2台とも軽油だ。  見ていると酔いそうな傾きで申し訳ない。びっしり並んだ計器の窓はおそらく積算計、丸いフタには数字、フタをめくるとシリンダー錠がある。お得意さんのためのツケ払い用だろうか。  有効期限は「66.9」に見える。昭和66年とすれば1991年までか。  左のほうはずっと近代的で、有効期限は「20年8月」。右のものより30年も後だ。  冒頭写真で右に見えている道路側に回ると、建物があった。「郷石油(株)式会社滝川支店」とある。玄関には「事務所移転のお知らせ」という張り紙がある。すぐ上の軽油だけの計量器は左側に直交する形で見えている。  社屋の右。石油貯蔵庫?と少し高い位置の計量器。   ノズルが黄色いのでハイオク? でもなぜ高い位置に?そして右の、蒸気機関車への給水器のようなものもメーターがついているので計量器のようだ。 この敷地にはいま住宅が建ち、移転した郷石油をいま検索しても、ヒットする場所にはノーブランドの給油所がある。 【同日追記】

とのことです、いつもご教示ありがとうございます。 * * *

その時の札沼線。2011年7月11日月曜日。まだ3往復あったころだ。1往復になったのは2016年3月、(実質の)廃止は2020年4月。1往復になったころから混雑がすごいことになっていたが、このときは乗客は鉄道趣味者数人だけだったと思う。 |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|