プロモーション

カレンダー

最新記事

(02/10)

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

カテゴリー

twitter2

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

プロモーション

プロモーション

No Image

新潟東港とコンテナ

新潟東港は、コンテナ取扱量で全国で10位台前半に位置する港湾で、仙台や広島とほぼ同規模。大阪その10倍、京浜(東京+横浜)はその35倍くらいだ。

過日、ぶらぶらと新潟東港のコンテナヤードを訪ねてきた。散発的に置かれていてあまり撮りやすいとはいえない感じだ。

まずは韓国のCK LINE(天敬海運)のオレンジ。

唐突に、文字通り異彩を放つ、ONE。

ピンクがまばゆい。

韓国のKMTCと三菱系リース会社のBeaconのロゴが同居しているものがある。KMTCが借りているのかな? CAIもTEXもリース会社。

色でまとめているのかな…と思ってしまう、神原汽船とPanCon。

これは空コン用のサイドリフターかな? トヨタL&Fのサイトや画像検索してもわからず。側面の「230」は定格荷重。

●同日追記:

ラス&ロードさんから「3FD230ではないか」とのご指摘。現在の公式サイトには「5FD230」という機種があり、その旧製品だとは思っていましたが、なるほど。

これかな。3FD230 https://t.co/zaWkGd40jE

— ラス&ロード (@RasandRoad) 2018年10月14日

5大港に比べると格段に稼働率が低いので長持ちしてるでしょうね。

PR

- 0 コメント

- 2018/10/14 20:41

No Image

OLGA SADOVSKAYA(ОЛЬГА САДОВСКАЯ)

2002年のゴールデンウイークは、ロシアンラリーの取材だった。この年まで新潟港出港。私にとっては実家からすぐのところであり、とてもありがたかった。

バイクとともに乗っていく船は、ロシアのОЛЬГА САДОВСКАЯ(OLGA SADOVSKAYA)。伏木から新潟経由でナホトカに向かう。船上には中古車がびっしり。これをロシアに運ぶ。ナホトカの港には、車体を前後でぶったぎったクルマが多数置いてあり、これは「部品」として輸入したものを組み立てて売るものだと聞いた。残念ながら、仕事で、かつポジフィルム本数に限りのあるものだったため、そうした、誌面では使わない写真は撮っていない。

接岸は新潟の臨港埠頭。バイクは、20フィートコンテナに3台ずつ固定して、リンコーコーポレーションの50トンクレーン、IHI CTH500が吊り上げる。右端が私のXTZ750スーパーテネレ。タイヤはT63。

このように。

当時はまったく気にしなかったが、数年前、「出国印マニア」の方にこの出国印を見せたら驚かれた。新潟空港から出国する人は多いが、新潟港からは、普通の人は出国できない。新潟空港の出国印は「NIIGATA A.P.」だが、新潟港からは「NIIGATA」となる。

出入国管理統計を見ると、2017年には2282人が出入国しているが、入国者2274人(日本人1499人、外国人775人)に比べ、出国者は8人(日本人0人、外国人8人)しかいない。つまり、昨年はこの出国印を得た日本人はゼロだ。そう考えると、とても貴重なものに見える。

船上では、このように固定されている。屋根付き、まったくもって厚遇だ。船内にはもちろんロシア人もおり、食事もいっしょだ。レストランでは、まがまがしい色のぽそぽそしたケーキが出たりした。

船内は4人1部屋。私は東福寺保雄さんと川崎智之さんと同じ部屋。雲の上のトップライダーだが、これは仕事ゆえの役得。

これは帰り。魚眼レンズで撮影。

- 0 コメント

- 2018/10/05 20:00

No Image

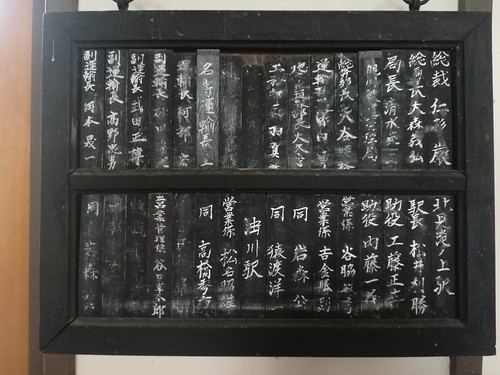

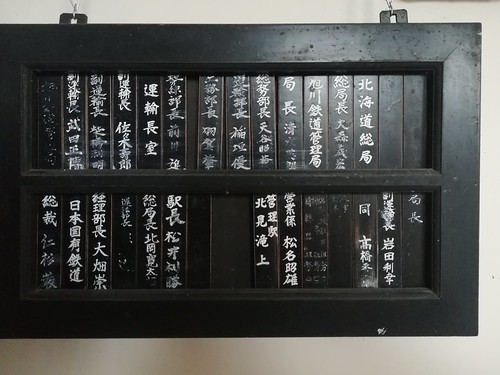

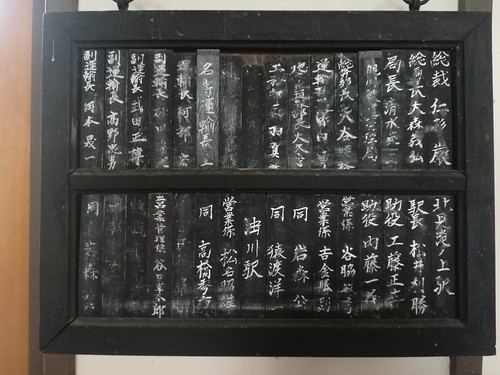

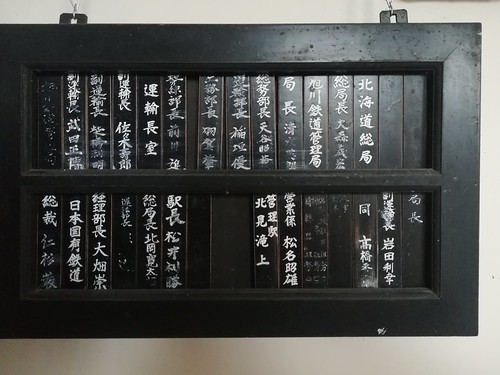

北見滝ノ上駅の職員の名前の札

官僚組織というものがこうなのか、一般企業はこれが当然で、中小企業が異常なのだろうか。まあ、官公庁や大企業というものは経済新聞に管理職の異動名前が載るくらいなので、これが世の中の標準なのかもしれない。

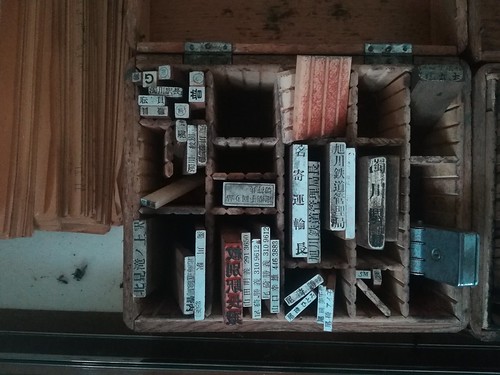

ここに示すのは、保存されている北見滝ノ上駅に掲示されている、職員の名前の札である。同様のものが三つあり、どういう「格」なのかわからないが、まずはこれ。

おそらく、上が北見滝ノ上駅。そして下が濁川駅のもの。これらのような駅にまで、総裁の名前が掲げられている。次いで北海道総局長、旭川鉄道管理局長、総務部長、運輸部長、工務部長、地方線部長。両駅で氏名の異なるものは、単に書き換えをしていなかっただけだろう。仁杉氏を除き、読める名前を検索してみると…

大森義弘(下写真の「宏」は誤記)…JR北海道初代社長

清水英朗(「郎」かも)…不明、JR北海道関連

天谷昭裕…JR東海専務、JR東海のセントラルタワーを擁するジェイアールセントラルビル社長

稲垣 優…

羽賀 肇…運輸大臣官房国有鉄道改革推進部施設課新幹線環境対策室長、JR東日本東京工事事務所、東北工事事務所長

前川 進…

となった。

上写真の「運輸長室」は下写真によれば「名寄運輸長室」だ。このポストは現業のかなり優秀な人がなるようだ。下段には、北見滝ノ上駅の駅員が書いてある。駅長1名、助役2名、営業係4名。「浊川駅」という略字が使われている濁川駅は、営業係が2名に営業管理係が1名。

下写真では、何駅の…とは書かれずにダイレクトに営業係が1名のみ。上写真から、これは濁川駅のことだとわかる。すぐ左に「管理駅 北見滝上」ともある。掲示されている総局長は北岡寛太郎、のちのJTB理事。経理部長の名前もある。

こういう名札の掲示を見ると、「幹部と現業」という職制上の完全な分断を感じる。まだ「学士」が高卒までと大きな違いであった時代の話だ。

こちらは北見滝ノ上駅か濁川駅での貨物の「顧客御芳名」だろう。こういうものが札になっているということの意味がまったくわからないが、そういう慣習だったのだろう。両駅とも引き込み線が多数あった。

現存する濁川駅舎。

ここに示すのは、保存されている北見滝ノ上駅に掲示されている、職員の名前の札である。同様のものが三つあり、どういう「格」なのかわからないが、まずはこれ。

おそらく、上が北見滝ノ上駅。そして下が濁川駅のもの。これらのような駅にまで、総裁の名前が掲げられている。次いで北海道総局長、旭川鉄道管理局長、総務部長、運輸部長、工務部長、地方線部長。両駅で氏名の異なるものは、単に書き換えをしていなかっただけだろう。仁杉氏を除き、読める名前を検索してみると…

大森義弘(下写真の「宏」は誤記)…JR北海道初代社長

清水英朗(「郎」かも)…不明、JR北海道関連

天谷昭裕…JR東海専務、JR東海のセントラルタワーを擁するジェイアールセントラルビル社長

稲垣 優…

羽賀 肇…運輸大臣官房国有鉄道改革推進部施設課新幹線環境対策室長、JR東日本東京工事事務所、東北工事事務所長

前川 進…

となった。

上写真の「運輸長室」は下写真によれば「名寄運輸長室」だ。このポストは現業のかなり優秀な人がなるようだ。下段には、北見滝ノ上駅の駅員が書いてある。駅長1名、助役2名、営業係4名。「浊川駅」という略字が使われている濁川駅は、営業係が2名に営業管理係が1名。

下写真では、何駅の…とは書かれずにダイレクトに営業係が1名のみ。上写真から、これは濁川駅のことだとわかる。すぐ左に「管理駅 北見滝上」ともある。掲示されている総局長は北岡寛太郎、のちのJTB理事。経理部長の名前もある。

こういう名札の掲示を見ると、「幹部と現業」という職制上の完全な分断を感じる。まだ「学士」が高卒までと大きな違いであった時代の話だ。

こちらは北見滝ノ上駅か濁川駅での貨物の「顧客御芳名」だろう。こういうものが札になっているということの意味がまったくわからないが、そういう慣習だったのだろう。両駅とも引き込み線が多数あった。

現存する濁川駅舎。

- 0 コメント

- 2018/10/01 22:18

No Image

北見滝ノ上駅にあったハンコを読む

いまだに5万分の1地形図には一部の線路が載っている(数値地図に残る鉄道の亡霊と誤記)渚滑線の終点、北見滝ノ上駅跡は資料館になっている。

これだけのものを散逸させずに遺してあるのは、素晴らしい。

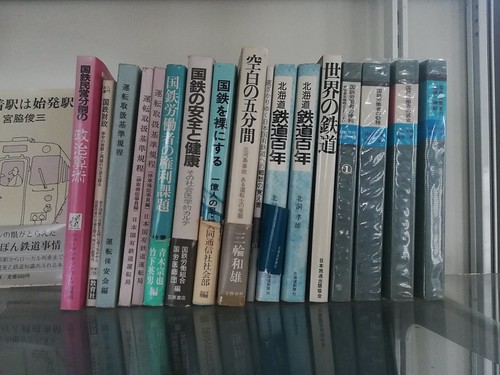

ガラスケース内に『日本国有鉄道百年史』等もあるのだが、閲覧できないので完全な死蔵なのは非常にもったいない。そして、こんな塊もある。いささかの偏りがあるような、ないような。

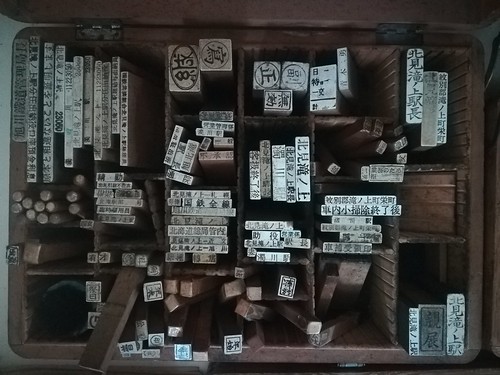

私は、展示の目玉は、このハンコ群だと思う。和文タイプすら学校に1台とかしかなかった時代、きっぷは基本的に手書きとハンコでつくられていた。駅名だの列車名だの、手書きなら一瞬なのに、わざわざハンコ。「活字に準ずる」ことが、社会的に求められていたのか。

この箱には経理的ないろいろが見える。「糞尿汲取代」などは、いかにもだ。「自動車税」「軽自動車税」があるということは、駅管理の自動車があったのか。「自動車取得税」まである。「水料」とはなんだろう。「軟水道料」とは公共水道か。

左には「新富士 十条岐線入」「苫小牧 王子岐線入」「新旭川 国策パルプ岐入」などがある。木材の集積地だった北見滝ノ上から製紙会社に発送していたのか。

「父」「母」「妻」「妹」「弟」「長男」「二男」「三男」「長男」「二女」「三女」「四女」などというものは、職員のなんらかの書類に使ったのだろう。子供が多い時代のものだろう。「青木勇」という個人名もある。

「日本通運株式会社 北見支店長 山口昭治」。貨物の発送に関するものだろうか。貨物顧客については別項で記す。「無効印」も完備している。

「山田明義 291 3650」などは、職員だろうか。「尾碕勝義 310 9612」は、同じ尾碕姓の女性名の印鑑がある。家族だろうか。別項に書くが、氏名は、廃止時の職員ではない(異動済み)と思われる。

右上、貨物用だろうか「○○材 ○丸太」と読める。左上、「職員」「 耺員」がある。こうしたハンコは、中央で作られて一律全国に配布されたのだろう。ここまでが、内部用のハンコだ。

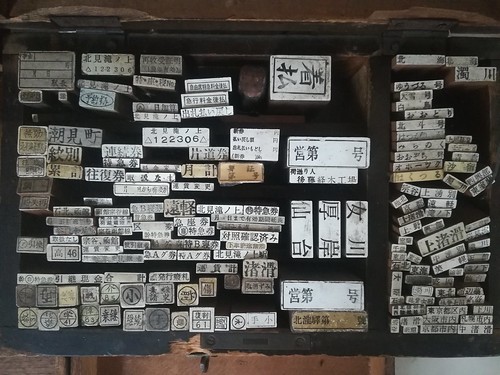

ここには窓口で使われていたと思われるハンコが収納されている。名寄本線各駅名や優等列車の印、そして何らかの割引である「学41」「添33」「救31」「身81(51?)」「障83」「介85」など、なかなか見る機会のないものもある。

右には駅名や列車名。こんな…といってはなんだが、盲腸線の終端駅でも、本州の「ゆうづる」「はくつる」「みちのく」は印鑑が用意されていたのだ。駅名の「仙台」「女川」などは貨物用だろうか。

「妹背士別」「妹背上川」「士別妹背」「上川妹背」は、渚滑から札幌方面に行く場合の経由地だろうか。妹背牛と士別ならば急行「紋別」の名寄経由、妹背牛と上川ならば急行「大雪」(旭川止まりなので乗り継ぎか)の中湧別・遠軽経由。「奥羽羽越信越北陸湖西」がひとまとまりになったハンコもおもしろい。

こちらも営業用ハンコ。古いものも見られる。「戦」「傷」は「戦傷病者等の日本国有鉄道無賃乗車等に関する法律」による無賃の扱い(国が支払う)ものだ。

「保35」「青学44」「青45」「高46」。「青」「青学」は、それぞれ「青年学級生」「勤労青年学校生」割引のどちらか(土屋武之さんほかのご教示による)。

左から2列目の中程、「千才空港」。

* * *

1996年の富内線振内駅跡だったと思うが、こうしたハンコを「ご自由にお持ちください」とあった。駅名のハンコを三つばかりいただいた。どこにしまい込んだか、見つからぬままだ。

- 0 コメント

- 2018/09/30 20:00

No Image

都内唯一の戦前製の鋼製高欄を持つアーチ橋は親柱も鋼製

奥多摩の小河内ダム堤体直下に向かう奥多摩むかし道…というか、国道411号の旧道と現道を結ぶ道にかかるのが中山橋。現道は小河内ダム建設のために造られた道だ。この鋼アーチ橋(側径間は桁橋)は、その存在も特徴的だが、いくつかの見るべき特徴がある。

橋そのものについては『東京奥多摩町・青梅街道の昭和前期における橋梁の進展に関する研究』(紅林章央・前田研 一・伊東孝/PDF)に詳しい。

紅林氏によると、戦前の鋼製高欄が残るのは、この中山橋が唯一という。2スパン(とでも表現しようか)で1組となっていて、水平材をW型の鋼材がリベット留めされている。

部材はリベット留めだが、垂直材と上面の部材の上部はリベットの頭が削られている。

端部はこのような処理。

親柱は、一般的には石ないしコンクリートだが、この中山橋は鋼製。それを主張しているのか、取っ手の付いた鍋の蓋がかぶされているような意匠が施されている。側面のボルト頭も、いかにも鋼製だ。『トイレット博士』のサイボーグ化したスナミ先生のようだ(作品にも登場するそのご子息が、コミックス・ウェーブ・フィルムの角南一城氏)。

親柱は、東側左が「昭和十三年八月竣功」、右が前述写真のように「中山橋」。奥に見えるのは西久保トンネル。指で弾いてみると、左は中空の、右は中実の感触がある。右の蓋はボルトだが、左の蓋はリベットだ。右は改修が施されているようだ。

西側の左は、左側と同じく「昭和十三年八月竣功」、右は「なかやまはし」。

側径間は見えないが、全景。設計は成瀬勝武。この橋の特徴と、奥多摩の橋の成り立ちは、冒頭の論文をぜひご覧いただきたい。

- 0 コメント

- 2018/09/29 20:00

No Image

見かけた船たち

2018年8月23日から24日にかけて、台風19号・20号の影響で、新日本海フェリーの新潟→小樽航路の北海道側寄港地が苫小牧東に変更となり、つまりは所要時間も増えるので、乗船予定の8月25日「あざれあ」の新潟出港が所定の12時から15時30分に変更になった。そのため、早朝に東京をバイクで出る予定が、ちょっとゆったり出発できた。

新日本海フェリーからは、前日に「出港が3時間程度遅れる。しかし、12時には新潟港に来てほしい」と連絡があった。通常、出港の1時間前までには港へ、と案内されるところ、3時間半も前に集合がかけられた。バイクもクルマも12時に合わせて港に来ていた人がほとんどだったのではないか。実際の乗船開始は13時45分だった。

●新日本海フェリーゆうかり

「あざれあ」で新潟港を出て30分のしない15:56に、新潟~苫小牧東航路の「ゆうかり」とすれ違う。もちろん、普段はもっと早い時刻に、もっと北のほうですれ違うはず。長緩気笛。

●不明

小樽港外

●SEACON VICTORY

小樽港二号埠頭

●第三観音丸

小樽港中央埠頭

●ARROW 1

小樽港中央埠頭。

古タイヤ、自転車、自動車などをびっしりと積んでいる。

●港通海9 GANG TONG HAI 9

十勝港。

●第十八福吉丸

新日本海フェリーからは、前日に「出港が3時間程度遅れる。しかし、12時には新潟港に来てほしい」と連絡があった。通常、出港の1時間前までには港へ、と案内されるところ、3時間半も前に集合がかけられた。バイクもクルマも12時に合わせて港に来ていた人がほとんどだったのではないか。実際の乗船開始は13時45分だった。

●新日本海フェリーゆうかり

「あざれあ」で新潟港を出て30分のしない15:56に、新潟~苫小牧東航路の「ゆうかり」とすれ違う。もちろん、普段はもっと早い時刻に、もっと北のほうですれ違うはず。長緩気笛。

●不明

小樽港外

●SEACON VICTORY

小樽港二号埠頭

●第三観音丸

小樽港中央埠頭

●ARROW 1

小樽港中央埠頭。

古タイヤ、自転車、自動車などをびっしりと積んでいる。

●港通海9 GANG TONG HAI 9

十勝港。

●第十八福吉丸

- 0 コメント

- 2018/09/27 20:00

No Image

最北の丸善石油

宗谷岬から、稚内市街に向かう国道238号。その旧道に佇む、コスモ石油だったところ。中央にサービスルーム、その両翼の防火壁に残る、丸善石油の痕跡。

日本最北の、ツバメマーク。

●関連項目

最北のCALTEX

- 0 コメント

- 2018/09/25 20:00

奥多摩橋

側径間が、逆ボーストリングトラスということで知られる奥多摩橋に、ようやく行けた。ある会合で連れて行っていただいた(それについてはいずれ)。塗装から1年くらいということで、とても美しい状態。

逆ボーストリングトラスは、ここ以外に、岩手県の和賀仙人橋と新潟県の境橋が知られる。

落橋防止装置は、縦桁にアンカー設置の上、つながれている。床版は1991年に更新されており、建設当時のものは鋼材部分のみ。なお、そのころ、奥多摩の橋梁がそれぞれ修景されている。

剪断力が最も大きくなる中央部で、もっとも膨らむ魚腹型。紅林章央氏によれば、非常に理にかなっている構造だが、部材が多く、いまとなっては製造と架設に手間(=コスト)がかかるとのこと。例えば部材の長さがそれぞれ異なることは、それだけ手間がかかる。曲弦のトラス橋が激減しているのもそれが理由の一つだという。

これだけの高さのところに足場を組んで、逆さまの円弧状に組んでいくのはとても大変そうだ。

主径間は、上路ブレーストリブアーチ。戦前の道路用鋼橋としては最大スパンの108m。

●関連項目

和賀仙人橋(岩手県)

国道17号旧道 境橋(新潟県二居渓谷)

- 0 コメント

- 2018/09/24 23:39

No Image

江辺頃別郵便局と日曹天塩

北海道の豊富の東、台地の上の道道84号から道道121号へと曲がった時に、ふと郵便局舎のような建物が目に留まった。通り過ぎてしまったが、引き返してみると、看板の付け方からして郵便局舎だ。

出入り口はシャッターが下ろされ、窓も塞がれている。

「〒」マークが掲げられていた部分と、その下には文字を外した跡。現地では何郵便局か不明だったが、ポストマップによれば江辺頃別郵便局といい、廃止は1973年7月16日とのこと。この建物は当時としては比較的新しかったと思われ、以来45年も閉鎖されたままならばこの姿を維持しているとも思えないので、廃止してからなんらかに転用されていたのだろう。

そのときは「旧道かな」と思ったくらいできちんと写真を撮っていないのだが、郵便局からオフセットした位置にゲートがあった。ここを地理院地図で見ると、下記のようになる。

中央が郵便局跡。その右に、神社(現認せず)に向けて堀割がある。廃線跡かと思って空中写真を見て思い当たった。日曹炭鉱天塩だ。この付近で植民軌道の本流駅と平面交差していたと思われる。

国土地理院の空中写真HO641X-C4-12より。撮影は1964年10月15日。

サイト『1970年代 北海道鉄道写真』の「北海道の殖民軌道と森林鉄道」ページには、より古い地形図が掲載されている。そこには植民軌道はないが、日曹天塩がここで北に分岐している様子が見て取れる。郵便局のマークもある。

鉄道の廃止は1972年7月29日。郵便局は、それから1年、長らえた。

- 0 コメント

- 2018/09/23 19:38