プロモーション

カレンダー

最新記事

(02/10)

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

カテゴリー

twitter2

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

プロモーション

プロモーション

No Image

超小型のタグボート(第三 十勝海運丸と第二 十勝海運丸)

十勝港で見た、超小型のタグボート、第三 十勝海運丸。続けてみると「第30」に見えてしまう。

下部はこうなっているのだな。前方の、水面下に突き出した足のような部分にはギザギザがついている、これで船体に引っかけるのかな。周辺にも垂直方向にあるので、緩衝材を固定というかズレないようにするための形状かもしれない。後方のは、前進するときの安定用かな。

チョロQとか、たまごひこーきみたい。

ほぼ中央に、360度回転するプロペラ。

正面から。

【2023.6.19追記】

ロータリーボートというようです。

隣の、第二 十勝海運丸。

こちらはもっと大きなエンジンを積んでそう。しかし、十勝海運の公式サイトには所有船舶の紹介覧がなく、検索しても情報がない。緩衝材なども取り外しているので、廃船状態なのかもしれない。なにかご存じの方はぜひご教示ください。

下部はこうなっているのだな。前方の、水面下に突き出した足のような部分にはギザギザがついている、これで船体に引っかけるのかな。周辺にも垂直方向にあるので、緩衝材を固定というかズレないようにするための形状かもしれない。後方のは、前進するときの安定用かな。

チョロQとか、たまごひこーきみたい。

ほぼ中央に、360度回転するプロペラ。

正面から。

【2023.6.19追記】

ロータリーボートというようです。

隣の、第二 十勝海運丸。

こちらはもっと大きなエンジンを積んでそう。しかし、十勝海運の公式サイトには所有船舶の紹介覧がなく、検索しても情報がない。緩衝材なども取り外しているので、廃船状態なのかもしれない。なにかご存じの方はぜひご教示ください。

PR

- 0 コメント

- 2018/09/08 20:00

No Image

直別駅のハーコート製跨線橋

昨年末、「上厚内駅の跨線橋はハーコート製」という情報がtwitterで入ってきたあと、@Einshaltさんと、末尾にあるようなやりとりをした。なんと、直別駅の跨線橋も同様ではないかというのだ。

跨線橋にしては、頑健にすぎる。歩道橋なのだから、プレートガーダーとしても、こんな強度はいらないだろう。

プレートガーダーの中央に、銘板がある…が、あいにくレンズは105mmまでしか…

拡大しても、塗料がひび割れていて、全然わからない…。

上に上がると、左右のプレートガーダーは、直別駅のホームのように位相をずらして並行している。

西側のプレートの、階段と接する部分は、本来の「端部」のように見えるが、後述するように桁裏を見ると下フランジは端部まで達しているので、階段と接す津部分からプレートが欠き取られ、そこに補剛材が「偶然」見えているのだろう。他端は切断されている。

となると東側の階段に接する部分には垂直の補剛材がない。他端は切断。

東側。やはり銘板があるが、読めない…。

左右のプレートをつなぐ横桁は、本来のものを転用しているのだろう。鋼床版との接続部はボルト留めだ。

さて、twitterでのやりとりは、こんなである。

上厚内駅・直別駅のハーコート製鈑桁転用跨線橋

今回、現地を訪ねたのは月曜日。浦幌町立博物館は休館日だったので、立ち寄れなかった。後刻、同(非公式)さんからお声がけをいただいたのだが、また今度おじゃまします。

跨線橋にしては、頑健にすぎる。歩道橋なのだから、プレートガーダーとしても、こんな強度はいらないだろう。

プレートガーダーの中央に、銘板がある…が、あいにくレンズは105mmまでしか…

拡大しても、塗料がひび割れていて、全然わからない…。

上に上がると、左右のプレートガーダーは、直別駅のホームのように位相をずらして並行している。

西側のプレートの、階段と接する部分は、本来の「端部」のように見えるが、後述するように桁裏を見ると下フランジは端部まで達しているので、階段と接す津部分からプレートが欠き取られ、そこに補剛材が「偶然」見えているのだろう。他端は切断されている。

となると東側の階段に接する部分には垂直の補剛材がない。他端は切断。

東側。やはり銘板があるが、読めない…。

左右のプレートをつなぐ横桁は、本来のものを転用しているのだろう。鋼床版との接続部はボルト留めだ。

* * *

さて、twitterでのやりとりは、こんなである。

上厚内駅・直別駅のハーコート製鈑桁転用跨線橋

今回、現地を訪ねたのは月曜日。浦幌町立博物館は休館日だったので、立ち寄れなかった。後刻、同(非公式)さんからお声がけをいただいたのだが、また今度おじゃまします。

- 0 コメント

- 2018/09/07 22:37

No Image

えさしYOUの思い出

2年ぶりの北海道ツーリングから帰ってきた。渡道初日にランツァのエンジンから少し異音、翌日には大きな異音と振動となったのでバイクは中止、レンタカーに積んで道内を回った。その顛末は下記にまとめているのでぜひご覧いただきたい。

北海道ツーリング2018

今回は、道中に寄った枝幸でふと「えさしYOU」について思い出したので検索していくつかのブログを読みふけったことから、自分の思い出を書き留めることにする。

1995年7月28日から8月6日の9泊9日間、初めての北海道ツーリングに行った。バイクはTT250R、写真の左に写っているものだ。

上陸初日は苫小牧から襟裳岬を通って根室まで。2日目、7月31日に納沙布岬から紋別まで走り、ライダーハウスを覗いたのだが、どうも雰囲気がイマイチで枝幸まで行った。そこで泊まったのが「えさしYOU」だ。紋別とは違い、とてもいい感じだったのだ。

写真左のドアから入ると、リヤホイールをはずしてRMXが整備中だった。おそらくここに常駐している、当時盛んだった道内の大きなエンデューロで常に上位入賞している方のものだ。

初日の晩は、5人しかいなかった。

連泊することにして、翌日は右端のアフリカツイン乗りのIさんと宗谷岬を往復することにした。どこかの脇道、草原でアフリカに乗せてもらったが、ゴロリと転がしてしまった。幸い、草地ゆえか、どこも破損はなかった。この体験を元に、限定解除しようと決意した(合格するのは翌年1月である)。

えさしYOUに戻ってくると、前夜とは打って変わって中にはすでにたくさんの人がいた。この日、左から4人目のDR(黄色、ゼブラパターン)の方がマスを4尾釣ってきて、みんなでちゃんちゃん焼きをすることになった。当時のメモには「輪には入れなかった」とある。

実は、この写真は、1回目が終わって風呂に行き、2回目の時のものだ。23歳にして初めての北海道ツーリング、そして超下戸という自分は少し気後れしていたのだろう。なにしろ周りは経験者たちばかりだ。

とにかく、写っている顔が若い。80~90年代のツーリングシーンが描かれたブログは多数あるが、そこに掲載されているどの写真からも、若さゆえの「未来」とか「希望」のようなものがにじみ出ている。そういう時代だった。真ん中辺りの立ち膝が俺。

一通りの宴会が終わった後、有志5人で外に飲みに出た。「八重ちゃん」という店だった。ラーメンも食べて一人1420円だった。えさしYOUに戻り、「BAD BOY CLUB」で少し話した…とメモにあるが、カウンターバーのようなものだっただろうか。BAD BOYはモトクロスライダーのリック・ジョンソンのニックネームからか。

だから、えさしYOUには、1995年しか行っていない。しかし、ライダーハウス特有の熱気を体験できたことはとても楽しかったし、貴重だ。

こう書くと、当時のライダーハウスはいつもこんな感じだったと思われるかもしれないが、そうではない。1995年には根室と釧路(2泊)のツーリングトレインと新得駅前のライダーハウスという名の大きなテント(こちらは一人きりだった)に泊まった。根室と釧路では隣り合った人たちと少しは話すし一緒に風呂や食事に行ったりはしたが、その程度だ。えさしYOUでも1泊目は5人しかおらず、ちんまりと話して寝る、という状況だった。

つまり、1枚目の写真のような状況になるには、大きな偶然、幸運がなければならない。俺はうまいタイミングでこれを味わえて、ほんとうに楽しかったし、貴重だ。

えさしYOUはすでになく、いまはセイコーマートの駐車場になっている。

朱鞠内湖にて。

北海道ツーリング2018

今回は、道中に寄った枝幸でふと「えさしYOU」について思い出したので検索していくつかのブログを読みふけったことから、自分の思い出を書き留めることにする。

1995年7月28日から8月6日の9泊9日間、初めての北海道ツーリングに行った。バイクはTT250R、写真の左に写っているものだ。

上陸初日は苫小牧から襟裳岬を通って根室まで。2日目、7月31日に納沙布岬から紋別まで走り、ライダーハウスを覗いたのだが、どうも雰囲気がイマイチで枝幸まで行った。そこで泊まったのが「えさしYOU」だ。紋別とは違い、とてもいい感じだったのだ。

写真左のドアから入ると、リヤホイールをはずしてRMXが整備中だった。おそらくここに常駐している、当時盛んだった道内の大きなエンデューロで常に上位入賞している方のものだ。

初日の晩は、5人しかいなかった。

連泊することにして、翌日は右端のアフリカツイン乗りのIさんと宗谷岬を往復することにした。どこかの脇道、草原でアフリカに乗せてもらったが、ゴロリと転がしてしまった。幸い、草地ゆえか、どこも破損はなかった。この体験を元に、限定解除しようと決意した(合格するのは翌年1月である)。

えさしYOUに戻ってくると、前夜とは打って変わって中にはすでにたくさんの人がいた。この日、左から4人目のDR(黄色、ゼブラパターン)の方がマスを4尾釣ってきて、みんなでちゃんちゃん焼きをすることになった。当時のメモには「輪には入れなかった」とある。

実は、この写真は、1回目が終わって風呂に行き、2回目の時のものだ。23歳にして初めての北海道ツーリング、そして超下戸という自分は少し気後れしていたのだろう。なにしろ周りは経験者たちばかりだ。

とにかく、写っている顔が若い。80~90年代のツーリングシーンが描かれたブログは多数あるが、そこに掲載されているどの写真からも、若さゆえの「未来」とか「希望」のようなものがにじみ出ている。そういう時代だった。真ん中辺りの立ち膝が俺。

一通りの宴会が終わった後、有志5人で外に飲みに出た。「八重ちゃん」という店だった。ラーメンも食べて一人1420円だった。えさしYOUに戻り、「BAD BOY CLUB」で少し話した…とメモにあるが、カウンターバーのようなものだっただろうか。BAD BOYはモトクロスライダーのリック・ジョンソンのニックネームからか。

* * *

この北海道ツーリングで知り合った人たちを起点に、その後、いまに至るまで続くバイク仲間たちとどんどん知り合い、どんどん親しくなっていった。そんなこんなで、翌年の北海道ツーリングは、K氏といっしょに苫小牧に上陸し、しかもキャンプツーリングにしたので、もうライダーハウスには泊まらなかった。だから、えさしYOUには、1995年しか行っていない。しかし、ライダーハウス特有の熱気を体験できたことはとても楽しかったし、貴重だ。

こう書くと、当時のライダーハウスはいつもこんな感じだったと思われるかもしれないが、そうではない。1995年には根室と釧路(2泊)のツーリングトレインと新得駅前のライダーハウスという名の大きなテント(こちらは一人きりだった)に泊まった。根室と釧路では隣り合った人たちと少しは話すし一緒に風呂や食事に行ったりはしたが、その程度だ。えさしYOUでも1泊目は5人しかおらず、ちんまりと話して寝る、という状況だった。

つまり、1枚目の写真のような状況になるには、大きな偶然、幸運がなければならない。俺はうまいタイミングでこれを味わえて、ほんとうに楽しかったし、貴重だ。

* * *

冒頭に書いた、えさしYOUについてのブログはこちら。こちらもほとばしっている。えさしYOUはすでになく、いまはセイコーマートの駐車場になっている。

朱鞠内湖にて。

- 0 コメント

- 2018/09/02 21:54

『バック・トゥ・ザ・フューチャーPart3』の蒸気機関車の動輪回転数

C62が疾走するカラー動画が話題になっていた。

これに重ねて、C6217のことも話題になっており、ふと『バック・トゥ・ザ・フューチャーPart3』を思い出した。1885年の時点で、蒸気機関車を時速140kmまで加速させるのだ。これを子考察する前に、その前提の話を。

(以下全てBTTH3の画像はAmazonプライムよりキャプチャ)

国鉄時代、蒸気機関車の動輪回転数は300rpmを限界の目安としていたと記憶する。機械的なこと(国内ではベアリングを機関車に使う時代ではない)、軌道への影響から回転数には自ずと限界があり、だからこそ「高速向けには動輪径を大きくしなければならない」というのが蒸気機関車の構造的宿命となる。

これをC62にあてはめると、動輪径が1750mmなので、300rpmならば時速99kmとなる。1954年に木曽川橋梁で出した時速129kmでは391rpm。『蒸気機関車の挑戦』(齋藤晃著)によれば、1930年代のドイツで350rpm、アメリカでは400rpmを超える回転数を常用していた。まだ平軸受けの時代である(*)。なので、それだけ見れば、無理な数値ではないとも思える。なお、蒸気機関車の世界最高速度である時速203kmを1938年に記録したマラード号は、動輪径が2032mmなので、530rpmとなる。整理すると、

C62常用 1750mm 300rpm 99km/h

C6217 1750mm 391rpm 129km/h(狭軌最高速度)

マラード 2032mm 530rpm 203km/h(世界最高速度)

となる。

(*)整備性の悪化などは抜きにして、ローラーベアリングも出始めた頃でもある。それが採用されるほかの技術革新が進み、1940年代にかけて、アメリカでの蒸気機関車最盛期には常用500rpmに達していた。(前掲書より)

さて、BTTH3。劇中で使われた機関車は「1885年にはまだ登場していない」Sierra No.3が、セントラル・パシフィック鉄道(CP)の#131という設定で出演している。この車両は、1919年から数多くの映画に出演している「名優」だ。Sierra No.3の軸配置は4-6-0。実際のCPの#131は4-4-0だったそうだが、これは余談。

では、このSierra No.3が時速140kmを出すためにはどうなるか、計算してみよう。動輪径は1422mmなので、140000/(1.422*3.14)/60=522.57、つまり523rpm必要になる。もちろん、1885年当時、こんな回転をしたら、すぐに軸が焼きついたことだろう。そういえば、映画には注油のシーンはない。

Sierra No.3 1422mm 523rpm 140km/h

ところで、ラスト、Sierra No.3は落下する。こういう、一気に負荷がなくなったとき、蒸気機関車の走行装置はどういう動きをするのだろうか。回転数が増すのだとしても、構造的に、徐々に…だろうか。

これに重ねて、C6217のことも話題になっており、ふと『バック・トゥ・ザ・フューチャーPart3』を思い出した。1885年の時点で、蒸気機関車を時速140kmまで加速させるのだ。これを子考察する前に、その前提の話を。

(以下全てBTTH3の画像はAmazonプライムよりキャプチャ)

国鉄時代、蒸気機関車の動輪回転数は300rpmを限界の目安としていたと記憶する。機械的なこと(国内ではベアリングを機関車に使う時代ではない)、軌道への影響から回転数には自ずと限界があり、だからこそ「高速向けには動輪径を大きくしなければならない」というのが蒸気機関車の構造的宿命となる。

これをC62にあてはめると、動輪径が1750mmなので、300rpmならば時速99kmとなる。1954年に木曽川橋梁で出した時速129kmでは391rpm。『蒸気機関車の挑戦』(齋藤晃著)によれば、1930年代のドイツで350rpm、アメリカでは400rpmを超える回転数を常用していた。まだ平軸受けの時代である(*)。なので、それだけ見れば、無理な数値ではないとも思える。なお、蒸気機関車の世界最高速度である時速203kmを1938年に記録したマラード号は、動輪径が2032mmなので、530rpmとなる。整理すると、

C62常用 1750mm 300rpm 99km/h

C6217 1750mm 391rpm 129km/h(狭軌最高速度)

マラード 2032mm 530rpm 203km/h(世界最高速度)

となる。

(*)整備性の悪化などは抜きにして、ローラーベアリングも出始めた頃でもある。それが採用されるほかの技術革新が進み、1940年代にかけて、アメリカでの蒸気機関車最盛期には常用500rpmに達していた。(前掲書より)

さて、BTTH3。劇中で使われた機関車は「1885年にはまだ登場していない」Sierra No.3が、セントラル・パシフィック鉄道(CP)の#131という設定で出演している。この車両は、1919年から数多くの映画に出演している「名優」だ。Sierra No.3の軸配置は4-6-0。実際のCPの#131は4-4-0だったそうだが、これは余談。

では、このSierra No.3が時速140kmを出すためにはどうなるか、計算してみよう。動輪径は1422mmなので、140000/(1.422*3.14)/60=522.57、つまり523rpm必要になる。もちろん、1885年当時、こんな回転をしたら、すぐに軸が焼きついたことだろう。そういえば、映画には注油のシーンはない。

Sierra No.3 1422mm 523rpm 140km/h

ところで、ラスト、Sierra No.3は落下する。こういう、一気に負荷がなくなったとき、蒸気機関車の走行装置はどういう動きをするのだろうか。回転数が増すのだとしても、構造的に、徐々に…だろうか。

- 0 コメント

- 2018/08/18 19:24

No Image

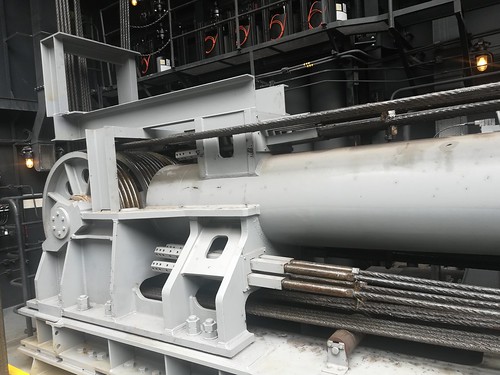

護衛艦ひゅうがの昇降機の油圧部分

新潟東港で「ひゅうが」の公開があった。すでにネット上にはちゃんとしたレポートが多数あるので、詳細は割愛。ここではヘリコプター用の昇降機のディテールを掲載する。

内部はがらんどう。フェリーのトラック用の車両甲板のようだ。

エレベーターシャフト(といっていいのかな)。上部に見える機械は、床面が上昇した際、ここからピンが出て固定する役目…だと思う、見る限りは。

エレベーター昇降の動画。床面は、いったん甲板より上まで上昇した後、少し下がって固定される。動画のラストに、その際に、ピンが出てくるのが見える。

昇降は油圧。これがピストンで、伸び縮みすることでワイヤーを巻き取り、あるいは繰り出し、エレベーターを上昇・下降させる。

- 0 コメント

- 2018/08/11 20:00

「道路Day2」でご覧に入れた橋

本日、高円寺にて開催された「道路Day2」にお越しいただきました皆様、ありがとうございました。主催ののがなさん、ご出演のぼんたさん、琉さん、たこさんのプレゼンも堪能いたしました。とても楽しい時間でした。

さて、私が採り上げた橋。ぜひご覧いただきたいので、下記にリンクを張ります。ぜひおたずねになってください。

(泉大橋)

筑紫橋(北海道北竜町・秩父別町)

泉大橋(国道24号/京都府/木津川)

大堰橋(京都府) 吊桁の謎

珊瑚橋(岩手県北上市)

大橋 または大石田大橋(山形県/最上川)

出合橋(国道193号)

茂岩橋(北海道)

鹿島橋(静岡県)

鳥飼大橋(大阪府)

●カンチレバートラス以外

パテントシャフト&アクスルトゥリー/五行川橋梁(真岡鉄道)

江与味橋(国道429号/岡山県美咲町)

宇井大橋(国道168号)

韮生川橋

旅足橋(岐阜県)

国道17号旧道 境橋(新潟県二居渓谷)

初夏の境橋

和賀仙人橋(岩手県)

根笠橋 トラスをトラスで補強した橋

青岩橋(岩手県二戸市・青森県三戸町)

姫川橋 中島武のコンクリートローゼ桁

(ブログ記事なし)

長生橋

●道路関係で私が手がけた本。ぜひ。(順不同)

・東名・名神高速道路の不思議と謎(山形みらい)

・中央自動車道の不思議と謎(藤田哲史)

・国道?酷道!?大研究日本の道路120万キロ(平沼義之)

・山さ行がねが(平沼義之)

・山さ行がねが 伝説の道編(平沼義之)

・廃道 棄てられし道(丸田祥三・平沼義之)

・びっくり! すごい! 美しい! 「橋」と「トンネル」に秘められた日本のドボク(三浦基弘監修)

絶版ですが、原点です。

・廃道本(平沼義之・永富謙)

さて、私が採り上げた橋。ぜひご覧いただきたいので、下記にリンクを張ります。ぜひおたずねになってください。

(泉大橋)

筑紫橋(北海道北竜町・秩父別町)

泉大橋(国道24号/京都府/木津川)

大堰橋(京都府) 吊桁の謎

珊瑚橋(岩手県北上市)

大橋 または大石田大橋(山形県/最上川)

出合橋(国道193号)

茂岩橋(北海道)

鹿島橋(静岡県)

鳥飼大橋(大阪府)

●カンチレバートラス以外

パテントシャフト&アクスルトゥリー/五行川橋梁(真岡鉄道)

江与味橋(国道429号/岡山県美咲町)

宇井大橋(国道168号)

韮生川橋

旅足橋(岐阜県)

国道17号旧道 境橋(新潟県二居渓谷)

初夏の境橋

和賀仙人橋(岩手県)

根笠橋 トラスをトラスで補強した橋

青岩橋(岩手県二戸市・青森県三戸町)

姫川橋 中島武のコンクリートローゼ桁

(ブログ記事なし)

長生橋

●道路関係で私が手がけた本。ぜひ。(順不同)

・東名・名神高速道路の不思議と謎(山形みらい)

・中央自動車道の不思議と謎(藤田哲史)

・国道?酷道!?大研究日本の道路120万キロ(平沼義之)

・山さ行がねが(平沼義之)

・山さ行がねが 伝説の道編(平沼義之)

・廃道 棄てられし道(丸田祥三・平沼義之)

・びっくり! すごい! 美しい! 「橋」と「トンネル」に秘められた日本のドボク(三浦基弘監修)

絶版ですが、原点です。

・廃道本(平沼義之・永富謙)

- 0 コメント

- 2018/07/22 23:48

No Image

和知野ダム

長野県道46号から見えるダム。堤高は8.5m、でも「ダム」と書いてある。これは、河川法では「ダム」ではなく「堰」に分類されるが、これは中部電力の発電用ダムであり、電気事業法では「ダム」と呼称するとのこと(参考:町田奈桜さんの「おぼえがき」)。

縦横比がしっくりくるシルエット、その幅全てがゲートであり、しかも向かって右には魚道がある。機能の塊みたいなのが、左右50mほどにぎっしり詰まっている。かっこいい。

お魚さんは、「偶然」これを発見して、徐々に登っていくのだろうか。

下の写真右上に見える水路は、そのまま水路隧道を通り、下流の和知野発電所に向かう。竣工は1939年というが、魚道もそのころからあったのだろうか。それとも後年の増設だろうか。

- 0 コメント

- 2018/07/09 20:00

No Image

三遠南信道 喬木IC『東名・名神高速道路の不思議と謎』『中央自動車道の不思議と謎』によせて

『東名・名神高速道路の不思議と謎』『中央自動車道の不思議と謎』によせて

三遠南信道 渋川寺野IC 『東名・名神高速道路の不思議と謎』『中央自動車道の不思議と謎』によせて

三遠南信道 龍江IC『東名・名神高速道路の不思議と謎』『中央自動車道の不思議と謎』によせての続き。

国道256号と並行する、喬木と下栗を結ぶ県道251号を西から東に向かうと、巨大なループ橋が現れる。

三遠南信道の喬木ICだ。

なんというか…収まらない。

写真中央の下から左上に延びている直線は、未開通部分。上飯田・喬木富田ICとの間は事業中である。

その、未開通部分の橋。写真中ほどで、突然スパッと終わっている。

三遠南信道 渋川寺野IC 『東名・名神高速道路の不思議と謎』『中央自動車道の不思議と謎』によせて

三遠南信道 龍江IC『東名・名神高速道路の不思議と謎』『中央自動車道の不思議と謎』によせての続き。

国道256号と並行する、喬木と下栗を結ぶ県道251号を西から東に向かうと、巨大なループ橋が現れる。

三遠南信道の喬木ICだ。

なんというか…収まらない。

写真中央の下から左上に延びている直線は、未開通部分。上飯田・喬木富田ICとの間は事業中である。

その、未開通部分の橋。写真中ほどで、突然スパッと終わっている。

- 0 コメント

- 2018/07/08 20:00