|

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。   フェリーしまんと。徳島港・沖洲(おきのす)。このターミナルは2015年に完成した。それまでは、対岸にあった。  徳島港のサイドのランプウェイ。フェリーしまんとで自由に出歩ける甲板は後部にしかない。  これは1996年GWに撮影したランプウェイ。私はこの時は新門司まで行ったので、徳島で下船する同行したバイク仲間を見送っていた。船名は「おーしゃんいーすと」か「おーしゃんうえすと」だと思う。 2枚の写真を見比べると、ランプウェイの造りも形も異なる。また、視点場も、一見1996年のほうは船体の前方から後ろを見ているようにも見えるが、それは錯覚。現在は右舷を接岸して右舷と船尾からクルマが出入りするが、かつては左舷を接岸して左舷と船首から出入りしていた。 まずは現在。GoogleMapsより。 次に1996年。地理院地図の「最新」。2009年の撮影。 オーシャン東九フェリーは2016年に4隻とも更新しているが、先述したように接岸が左右で異なる。古い「おーしゃんうえすと」などはランプを船首・船尾・左舷・右舷ともに備えるので、新ターミナルでは新型船と同じく船尾と右舷で荷役していたのだろうか。 * * *

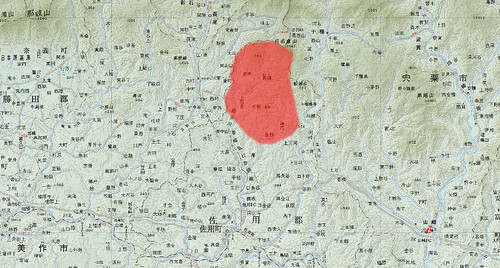

さて、フェリーしまんと。 東京フェリーターミナルに生き残っていたブルーハイウェイラインに書いた通り、GPSログを取るために窓が必要だったので、2名個室をとった。ベッドは壁に折り畳むタイプで、それが2段になっている。ベッドを広げても床は通路になるくらいの幅は残る。ビジネスホテルの1室くらいの大きさだ。  食事はすべて自販機+レンジ。この広い食堂でゆったりと友人たちとダラダラ過ごしたいなあ。  以前はレンチンする「握り寿司」があったらしいが、いまはなかった。  天ぷらそば。  ガパオライス。  乗船券。名前が間違っている。電話予約なので仕方なし。 PR 数値地図200000(2008年刊)をカシミール3Dで表示したもの。イコール20万分1地勢図だ。赤い線が国界。これが正しいなら、黄色い部分は因幡の国であり、それが現・兵庫県宍粟市だということになる。

県界未定地でもない。これは地勢図の表記のミスなのか。そんなことはなさそうだ。ご存知の方、ご教示ください。 なお、兵庫県に含まれる美作国、備前国はこのとおり。  (数値地図200000(2008年刊)をカシミール3Dで表示) 1963年に岡山県から編入された部分。備前福河駅と「備前」を含む駅名が兵庫県なので、ここはわかりやすい。数値地図200000でも、国界が引かれている。  (数値地図200000(2008年刊)をカシミール3Dで表示) こちらは1896年に岡山県からの越境合併で佐用町に含まれることになった美作国。区域がわからないので南部を曖昧に書いている。ここには数値地図200000では国界は引かれていない、というか、知られている国界と異なる。手元の20万図「姫路」(昭和55年要部修正)も同じ。1902年までは令制国の範囲改定が行われていたとのことなので、越境合併の際に国界も修正されたということだろうか。 * * * 「地理院地図」はすごく便利だけれども、5万図と20万図を失ってしまった。しかし、『カシミール3D』解説本シリーズを入手すれば、それらをパソコンに取り込んでおける。おかげでこうしてすぐ検証できる。 解説本は、2010年から2012年にかけて改訂版が刊行されてから10年前後が経ち、刊行以後、対応するオンライン地図データが爆発的に増え、付属の地図データが古くなったので、「品切」のままだが、そこには、当時入手できた日本全国の最新の数値地図(紙地図と同じ体裁)が3冊に分けて付属している。 また、改訂新版でない、2001年から2003年にかけて刊行された解説本は、やはり当時入手できた最新の数値地図(こちらは20万図と5万図のみ)が付属している。地理院地図は、常に最新に更新されてしまう。ちょっと前の地形図を参照したい場合には、この解説本の地図がとても便利だ。 【続編を書きました】 兵庫県には因幡の国を含むのか・続  オーシャン東九フェリーに22年ぶりに乗った。1995年GWに徳島、1996年GWに新門司、1999年に徳島まで、それぞれ行きで乗っている。その3回ともバイクでの乗船だが、今回は徒歩乗船。  19時30分の出港に対して、19時ころに徒歩乗船の案内があった。てくてくと歩いていくと、そこには「苫小牧・那智勝浦・高知」の表記があった。ブルーハイウェイラインだ!  苫小牧便は1999年まで、高知便は2001年まで運航していた。それぞれ、1995年夏と1996年夏の行き、1999年GWの帰りに乗っている。この表記は徒歩乗船でないと見つけられない。徒歩乗船してよかった。  ボーディングブリッジ。徒歩客は10人ほどだった。  東京港を出るときのハイライトが、東京ゲートブリッジをくぐるところだ。これはくぐったあと。くぐるときのは動画でどうぞ。

栃木県の県道をバイクで走っていたら、なんだかスケール感がおかしいトラス橋が目に飛び込んできた。    オーソドックスな3パネルのワーレントラス。斜材はアングル材、弦材と垂直材はC型の材だ。すべてボルト結合のようだ。床版はコンクリートの板が渡してあるだけ? ガードレールと見比べると、その小ささがわかるだろう。とくに車両通行止めとは書いていないし規制標識もない。道路が「普通に」続いている。  私の目の高さ(170cm程度?)で撮った写真がこれ。私の背丈(178cm)では頭は当たらないが、空頭は180cm程度か。  TENERE700を置いてみると、この大きさ。幅員は2mはありそうなので、4・5ナンバーのうち、高さが180cm程度ならば通れそうだ。重量制限の規制標識もない。上流側・下流側ともに230~250m程度いったところに別のもっとちゃんとした(?)橋がある。「マイ橋」だろうか。 |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|