|

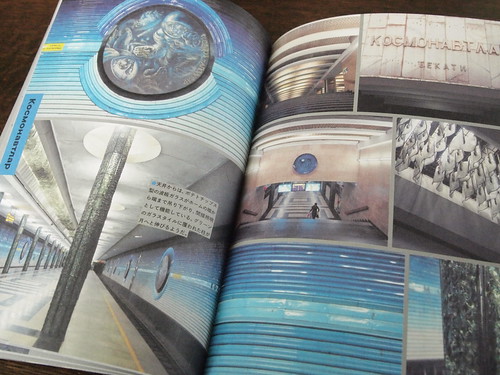

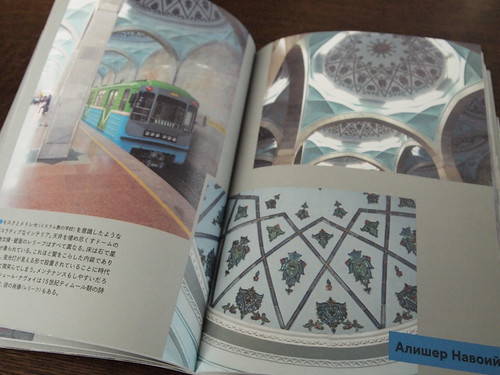

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。  「ウズベキスタンのタシケントの地下鉄」と言われても、タシケントはおろか、ウズベキスタンの位置もうまく思い浮かべられない。「…スタン」だから、パキスタンから北に連なるあのへんかな…。北緯41度、東経61度あたり。内陸も内陸、ウルムチとジョージアの間あたり…。 タシケントはウズベキスタンの首都。旧ソ連。いま、旧ソ連の都市への旅が増えている気がする。そういう書籍や同人誌も増えている。本書は、ウズベキスタンの、それも地下鉄駅の意匠に限った本である。  タシケントの3本の地下鉄路線。そのすべての駅を掲載している。旧ソ連独特のテイストがグッと詰まっているに違いない。  「地下鉄駅が好きだったらウズベキスタンがいいよ」こんなセリフを言えるほど、多くの都市を知りたい。  駅の野暮な解説はない。鉄道ファン向けの知識もない。ただひたすら鑑賞する。ボドムゾール駅。  こんな駅が自宅最寄り駅だったらいいな。でも、やっぱり飽きるのかな。コスモナウトラル駅。  ドームが連なる。アリシェール・ナヴォイ駅。  いろんな意匠。  駅名標も、可読性など置いてけぼり。パフタコール駅。  帯の表4側には「宝石箱のような」とある。「宝石箱」を見たことはないが、TIFFANYのネックレスが入った箱なら見たことがある(ぼくが買ったりもらったりしたものではなく)。ちょうど、コスモナウトラル駅のような色合いの、美しい小箱だった。「宝石箱のような」という形容で、思い浮かべるもの、つながる誌面は人によって異なるだろうけれど、だからこそ「宝石箱のような」なんだろうな。 オールカラー、表2・3までカラー印刷、144ページ。これで本体1800円は安すぎる。 直販ページはこちら。 https://daifukushorin.stores.jp/items/5e19eed60cc8de6062a7970c Amazonのリンクはこちら。  PR

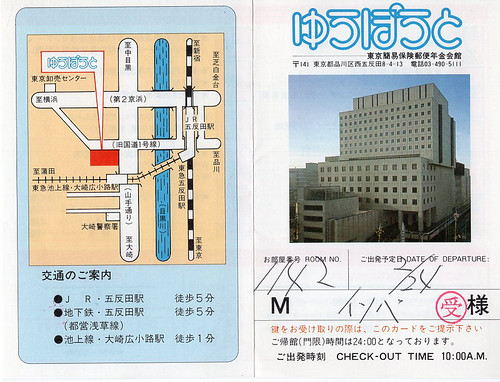

大学受験に使った東京ミニ周遊券と、ゆうぽうとのつづき。

もう1組、1989年(平成元年)10月8日発行の1組がある。これは、友人Aと一緒に東京・横浜の大学の下見に来たときのもの。往復ともムーンライトだった。  これが当時の指定券。当時のカレンダーを見ると、10月は7(土)・8(日)・9(月)・10(火祝)だ。まだ週休2日ではなく土曜は昼間で授業があり、10月10日の祝日が固定だった時代。とはいえ、上の指定券を見ると、月曜日を挟む形だ。休みだったのだろうか。 それでも指定券はとりづらく、友人とは往復ともバラバラの席になったが、車内で隣席の人に頼んで席を替わってもらった。 購入駅が白山になっているのは、高校の最寄り駅だったから。ムーンライトは165系にグリーン車の座席を取り付けたものだが、めいっぱいに倒して寝ていたら腰が猛烈に痛くなり、明け方はかなり苦痛だった記憶がある。 * * *

もう1枚、東京ミニ周遊券が手元に残っている。昭和62年8月4日、(たしか)古町6にあった日本交通公社新潟支店発行、8月6日から有効。行き先はコミケだった。コミックマーケット32の開催は8月8日~9日。 目的は『XANADU EDITER』。XANADUのダンジョンを自由にデザインできるツールだ。そういう同人ソフトが出る、ということが、おそらく『ログイン』に出ていたと思う。 また、秋葉原でノーブランドの5インチディスクをたくさん買う目的もあった。新潟では1200円くらいだったと思う。雑誌の広告を見て、東京はすごいと思っていた。たしかメッセサンオーが最安値で10枚800円くらいだった気がする、 どうやって行ったかも、帰ってきたかもメモがない。コミケで入手したものも何も残っていない。ただ、東京ミニ周遊券だけが残っている。  私立大学の受験シーズンだ。といっても、ぼくが受けた時代と大きく異なり、多くの大学で学部が再編成され、複数回受験が可能になり、当時は毎年固定されていた試験日が変わったりしている。これは、ぼくが高校3年生のときに東京の私立大学を受験したときに使った東京ミニ周遊券だ。 1990年2月、記憶によれば、5回上京している。残っているミニ周遊券はその一部で、A券片だけだったりB券片だけだったりそろっていたり。B券片は、新潟駅の改札(当時はすべて友人)で、渡さずに素通りできてしまったか、無人だったか。わざわざ無人駅に行ったりはしていない。 上左右は平成2年2月18日発行。B券片の痕は池袋。付近の大学を受験した。 下右、2月10日発行のもの。痕がないのは、おそらくA券片で東京都区内に入り、そのままA券片を改札で渡さずにB券片を使用開始したのではないか。A券片が残っていないけれど。 下左、2月27日発行。これは受験シーズンの掉尾を飾る学部用。A券片は改札で渡したか。 これ以外に、2月半ばと2月下旬に2回上京があるはず。   基本的に、前日に新幹線で上京し、五反田のゆうぽうとに宿泊、翌日受験して帰宅した。当時、ホテルは素泊まり5000~6000円程度が相場。たまたま母が「受験生パック」という、夕食朝食がついて8000円くらいとちょっと高いのだが、それを見つけてきたのでそれにした。上のしおりは翌年のものと思われる。「受」は「受験生パック」の印。 帰宅は節約のために各停の乗り継ぎだったと思うが、新幹線で帰ったこともあるかもしれない。なお、試験は全部落ち、浪人した。  これは1991年2月のもの。A券片しか残っていない。 平成3年2月9日発行のものと2月27日発行のもの。幸い、27日の上京で受験した本命に合格した。  なお、なぜか同日(2月27日)発行のもう1枚がある。だれか友人と同行したのだろうか、ちょっと記憶にないが、それしか考えられない。 【関連項目】 大学見学に使った東京ミニ周遊券と、ムーンライト |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|