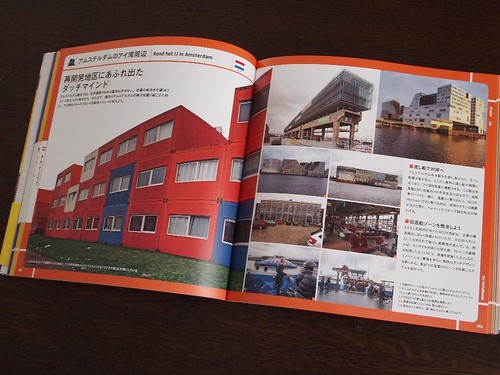

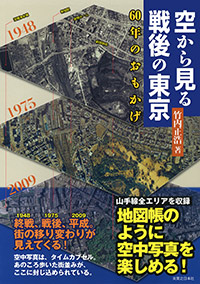

(画像はamazonより。amazonにリンク) 八馬さんがオランダに滞在しているときはtwitterで、その後もブログ何かからはみ出した、もうひとつの風景で散発的にそのご覧になったドボクを拝見してきたが、それとこれとはまったく違う、というのが第一印象だった。見たこと感じたことをきちんとトータルでまとめることの大切さが、ここにある。 写真も真摯だ。それぞれ現地で可能な限り「それがかっこよく見える場所」まで歩き回り、周辺の人がいなくなるまで待ち、撮影されているものと思う。そして、移動中のエレベーター内や、高架橋を走る電車などのシャッターチャンスも逃していない。  それぞれの専門用語の解説はないが、流れるように文章に組み込まれていて、知らない人はそのまま読んでも話として通じるようになっている。その合間に時折、ざっくばらんすぎる表現が顔を出す。「胸焼けして気持ち悪くなっちゃう感じだ」などという日常感覚の比喩は、おそらく土木や建築の専門家が書くものとしては相当に冒険だろう。 例えば、デルタワークスや運河エレベーターのキャプションにある 「脳みそがしびれてしまう」 「説明することは難しいのだが、あまりにもばかげているので調べてみてほしい」 「水色と黄色のゆるキャラコーデ」 といった言い回し、私が担当する本で著者がこういう風に書いてきたらいろいろ悩むと思うが、これで押し切った編集者はすごいと思う。大きく勉強になった。  本書は「すごいから見て!」という姿勢で一貫している。先に「見たこと感じたことをきちんとトータルでまとめる」と書いたが、とはいえ、絶対に存在するはずの、著者の得た感覚や知見はかなり隠されている。本書らしいし、これはガイドブックのセオリーでもある。 実はいま、著者の主観こそが求められていて、そこにこそ本の商品価値があると私は信じているのだが、よく考えると、それを実現するにはそのジャンルの基礎的な本が相当充実していなければならない。ドボクのガイドブックが充実しているとはいいがたい現在、まずは基礎となる本書では、まだそこまでいかず、「すごいから見て!」という紹介が最適だと感じた。その上で、いつか主観ばかりのドボクガイドブックが出たら、そのときが、ドボクが一般性を得たときということができると思う。 まったく枝葉末節の話で恐縮だが、現地でカメラを更新したのではないか。掲載されている写真の画質が2パターンある気がする。 PR  近年、急速に国土地理院の空中写真をWEBで閲覧できる環境が整ってきている。元来、空中写真は測量のために真俯瞰で少しずつ隣接する図郭と重ねながら撮られたもので、当然、遠近感のために四角に行くほど建物が外側に倒れ込む。それを「うまく」つなぎあわせ、連続した一枚のばかでかい写真のように扱えるような加工が進んでいる。国土地理院のものは「タイルマップ」と呼ばれる方法で作られている。 これはWEBブラウザでももちろん見ることができるが、個人的にはKasimir3Dの「タイルマッププラグイン」で閲覧すれば、現在の地図や他の時代の空中写真と半透明にして重ねたり、標高データ等と重ねたりして閲覧できるので、これを強くお薦めする(冒頭写真)。   2014年7月、『空から見る戦後の東京 60年のおもかげ』という本を、竹内正浩さんに作っていただいた。空中写真は、1948年(上写真)、1975年前後、2009年のものが東京区部を全網羅しているので、その3時代の変遷を見るという趣向だ。2009年のものは、写っている建物もおよそ見当が付くが、住宅地図の掲載物件データは著作権の関係で使えないため(許可申請したが、最新データ以外は使用不可だった)、竹内さんがさまざまな手を尽くしてプロットした。1948年となるとさらに同定が困難だが、それを丹念に作り上げた竹内さんには感謝の念しかない。 2014年7月、『空から見る戦後の東京 60年のおもかげ』という本を、竹内正浩さんに作っていただいた。空中写真は、1948年(上写真)、1975年前後、2009年のものが東京区部を全網羅しているので、その3時代の変遷を見るという趣向だ。2009年のものは、写っている建物もおよそ見当が付くが、住宅地図の掲載物件データは著作権の関係で使えないため(許可申請したが、最新データ以外は使用不可だった)、竹内さんがさまざまな手を尽くしてプロットした。1948年となるとさらに同定が困難だが、それを丹念に作り上げた竹内さんには感謝の念しかない。 その後、竹内さんは『地図で読み解く東京五輪』(竹内正浩著/ベスト新書)を上梓し、そして今回、『写真と地図でめぐる軍都・東京』を完成させた。著者いわく「大戦前後の東京をテーマにした三部作」。この3冊は、末永く、貴重な資料として残るに違いない。ただ、2冊は新書であり、書店に長期在庫したり、古書店で大切に扱われる体裁ではないので、いまのうちに、全国の図書館はすべて入手しておくべきだと思う。  さて、本題に入る。本書『写真と地図でめぐる軍都・東京』は、『空から見る戦後の東京 60年のおもかげ』で掲載した「1948年の空中写真」よりさらに前、主として1945年前半に撮影された、戦中の空中写真を読み解く。空襲の跡や建物疎開は1948年のものよりも生々しく、そこに記録された瞬間は、1948年の瞬間と見比べることでも、また非常に興味をそそる。なにしろ、1948年の空中写真には、軍の施設は名称としては存在せず、かわりに在日連合軍の施設があったり、すでに新たな施設ができているのである。 残念ながら、版元のサイトには内容紹介の写真がないので、竹内さんがアップしたものをリンクする。

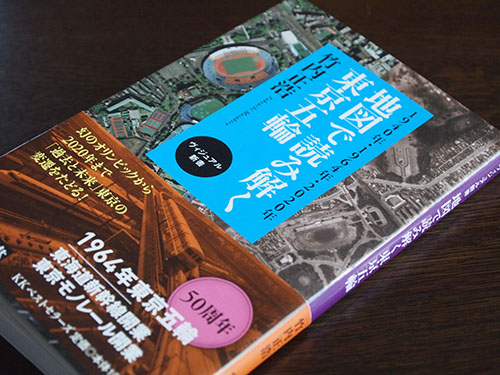

個人的に興味深いのは、都心部ではなく辺縁部。中野、立川、相模原、横須賀、津田沼だ。横須賀の空中写真には、他の物件と同化して気づきづらいが「戦艦長門」がプロットしてある。空中写真が「瞬間の切り取り」であるのは2015年2月の『空モノナイト』で私も話したが、つまりはこういうことだ。 個人的には軍の施設の遺構にはあまり関心を持っていないのだが、それでもこれだけのものが現在も何食わぬ顔で街中に潜んでいるということに驚く。そしてそれは、たぶん、若い頃の知見ではまったく重みを理解できず、ある程度年齢を重ね、知識を蓄積してこそ、興味を向け、さらに読者が自分の知見を重ねることができるものでもあると思う。そういう意味で、もし若い方が本書を読んだら、10年後、20年後に、それぞれ読み返してみるといい。きっと、「こんなことが書いてあったのか!」と、一度読んだものにも関わらず、新たな発見がたくさんあるだろう。また、本筋ではないのだが、軍需くらいの市町村合併があったことは、本書で初めて知った。こういう知見も、トータルで全国を知っていないと気づかないものだと思う。 私が驚いた点を書いてしまうとネタバレになり、本書を読まなくてもいいや…と思われてしまうと困るので、それは控えておくが、とにかく著者の膨大な知識による観点と、著者ならではの発見が、簡潔にまとめられている。 本書を傍らに、カシミール3D(冒頭)で「空中写真(1945)」(とはいえ1948年前後の終戦後の写真)を閲覧すると、本書に収録されている以外(「収録できなかった」というべきか)の、自分なりの発見が多数あることだろう。  戦前の「幻の」五輪も、いまから50年前の五輪も、それぞれ東京の街づくりに大きな影響を与えた…ということは、過去、いくつかの本で述べられている。竹内さんに書いていただいた『空から見える東京の道と街づくり』『空から見る戦後の東京 60年のおもかげ』(ともに実業之日本社)でも、本文の一記事として空中写真を提示しつつそれを解説されている。だが、その2冊も含めて、いずれも東京の通史からの観点だった。本書は視点をオリンピックに変え、そこから東京を見ている。 例えがわかりづらいかもしれないが、「国鉄・JR史のなかの485系」ではなく「485系から見た国鉄・JR史」といったイメージだ。 章立てがおもしろい。 第一章 二〇二〇年オリンピックで何が変わるのか 第二章 一九四〇年オリンピックと戦火 第三章 一九六四年オリンピックへの道 第四章 新幹線とオリンピック道路 よく練られた構成だと思う。ベーシックな形を時系列とするならば、本書は現在進行形のことで日々耳にするので理解しやすい話題と冒頭に起き、その後、戦前に戻ってから時系列に入る。地図や空中写真を多用しながら五輪にまつわるさまざまが書かれている。第三章などはあまり地図要素がなく、「五輪ドキュメント」のような体裁となっているが、第一章、第二章で頭が五輪に慣らされているので、一見、地図とは関係ないエピソードもスラスラ頭に入る。 私のブログをお読みいただいている方には、きっと第四章がおもしろい。東京の上水と下水道、道路の開削だけでなくその規格の意義と当時のイメージ、首都高、新幹線や東京モノレール、営団日比谷線、都営浅草線がオリンピックを目指して建設されたこと。いずれも、こうして文字だけ見れば他の本でも述べられている内容と思うかもしれないが、そこは裏切ってくれる。幹線道路の歩道橋がオリンピックと関係あるとは誰が思いついただろうか。また、今年の正月に有楽町で火災があって新幹線が運行不能となってかなり大きな影響を与えたが、あれがオリンピック当時の負の遺産の亡霊だとは誰が気づいただろうか。 ただ、もっともっと、地図が欲しかった。私は都心の地図が脳裏に浮かぶし、PCやスマホで地図を確認しながら読める環境だから理解できるのだが、そうでない人は、大人でもたくさんいるだろう。例えば第二章P61に「昭和37年7月競技場計画最終案」が掲載されているが、文字で「世田谷区用賀に…」などとするのではなく、1ページ大の地図にプロットしてあればなおよかったと思う。普通の人は、地図は絶対的な位置関係ではなく、相対的な…たとえば「環八をまっすぐいって、東名にぶつかるところが用賀」というような捉え方で覚えていると思う。同じような図版が繰り返し出てくるのは本作りからすると「もったいない」のだが、その分、読者の理解を助けてくれるものだ。 (印刷工程上はおそらく)オールカラー、192円で1000円+税というのは安い。オリンピックから見た東京史、としてとてもおもしろかった。書名からして「地図好きのための本か」と思われて敬遠されたり、書店がそういう分類をすることのないことを願う。 本書は、空想地図を題材にした、偉大なる観察眼の養成講座というか、その獲得のプロセスと、さらにそれを実際の町並みにあてはめて考えた、都市計画を帰納法で考えていく(などという言葉や表現は一切ないが)本であった。 今和泉さんが、子供の頃からいかにして街をながめ、いかにして把握しようとし、そして把握していったか。そのプロセスで、観察眼が養成され、空想地図にフィードバックされていった。今和泉さんの空想地図があまりに「本物ぽい」のは、きちんと街を観察していて、その理屈に従って描いているからなのである。 だから、この本は、地図が好きとか、街歩きが好き、という人にこそ読んで欲しいと思う。 * * *

こういう本格的な架空の地図は描いたことはないが、鉄道模型の小さなジオラマを手がけようとしたことはある。着手はしたものの、初期の段階でつまづいてやめたのだ。つまづいたのは、道路や街をどう配置すればいいか…どころか、どういう地形を作ったらいいか、というアイディアが出なかったからである。例えば牧場を作ろうとする。では、牧場は、どういう場所にあるのか。地形をどう利用しているのか。牛舎はどうあるのか。柵はどうめぐらされているのか。そういったことを想像できない限り、着手することができなかった。 悪い例をひとつ。京都の嵯峨野観光鉄道のトロッコ嵯峨駅にある「ジオラマ京都ジャパン」のジオラマを見てみよう。 ここには町並みをまったく感じない。ただ適当に建物の模型を置いただけ。駅前に唐突に住宅がある。遊園地がある。団地がある。そこから100mも離れずに茅葺き屋根の家が、多の建物に挾間さてある。木造長屋や倉庫がある。こんな町並みなどあってたまるか! 1980年代前半の、確かNゲージPLAYMODELだったと思うが、そこに発表されたジオラマに夏の神社があった。鉄道は出てこないジオラマだが、そこにはストーリーがあった。神社のいわれもあった。そこでの祭りがどういうもので、それを支えている町の人はどういう人で…という設定があった。ジオラマは、そうであってこそ、リアリティが出る。空想地図と同じだ。 『模型鉄道地鉄電車』(宮下洋一著/ネコパブリッシング)という素晴らしい本がある。この本に掲載されているジオラマが素晴らしいのは、ごく小さなスペースでも、それがあまりにリアルだからだ。眺めていると「そうだ、線路脇ってこんなだ」「家の横ってこうなってるよね」という発見の驚きばかりだ。もっとも、そうしたことは、昔から繰り返し雑誌で訴えられてきたことではある。 * * *

今和泉さんは、街を把握する際に、俯瞰しよう俯瞰しようとしている。その姿勢が、とても共感できる。そして、特定の、例えば建築の観点からだけで語ろうとしないように注意している。そうしたフラットな目を持ち、さらに、俯瞰するだけではなく、きちんと咀嚼しなければフィードバックはできない。その咀嚼ができていることで、空想地図はリアリティを持った。 * * *

さて、子供の頃から何度か架空の鉄道の地図を作り、でも駅前の道路すらどう書いていいかわからず放棄することを繰り返した私がいま空想するのであれば…。 今和泉さんの「中村市(なごむるし)」は内陸の都市という設定である。しかし、新潟生まれの私としては、港湾都市を想像するだろう。どういう規模の港湾で、旅客船は入るのか、貨物の流動はどうか、鉄道駅との結びつきはどうか、河川との関係は…。いや、こう考えると、自分が地図の上で何を把握したがっているのかを確認することだと気づく。 空想地図を描こうとは思わないが、空想からリアルに戻っていくことができる本書は地図というよりも街の成り立ちのような話が好きな人にはぜひ読んで欲しいと思う。 最後に。 本書のカバーが秀逸である。装丁は小沼宏之さんだ。  (画像は交通新聞社の公式サイトから) (画像は交通新聞社の公式サイトから)交通新聞社新書にしては珍しい、既刊の再販ものである。本は出た瞬間は書店でも平積みになるし話題にもなるから売れ行きがいいが、数ヶ月もすると1冊を棚差しにして残りが返品され、もはやだれの目にもとまらなくなることが多く、でも優れたコンテンツはいつの時代でもやはりすぐれているわけで。既刊の優れた本を二次利用的に安価に提供する新書や文庫はそうしたシステムの上に成り立っているものもある。とはいえこの手法をとったものは交通新聞社新書では初めてではないか。 本書の原著は昭和61年に刊行されたものだ。まだ営業路線として開通する前のものだ。 * * *

本書の内容はとてもリアルで興味深いのだが、商品として大きな問題があると感じる。交通新聞社新書にありがちなのだが、本書も「編集」がなされていない。原本が「素人の手作りの本」(P317)だから、ということではない。本書の意義、目的、性格を、版元は、読者にきちんと知らせるべきであると私は考える。それはなにか。 まず、本書は「鉄建公団の本である」ということ。そうだとわかるようには書いていない。青函トンネルについて本書しか読まない読者は、直轄部隊が先進導坑を掘り、作業坑と本坑はゼネコンが掘ったということをほとんど知らぬまま読み終えるだろう。 本書が描くのは、国鉄、そして鉄建公団の直轄部隊が掘った先進導坑および技術開発である。だから、四度起こった出水事故も直轄部隊が大きく関わったものだけが採り上げられているし、48ページをも割いて描写される51-5出水は作業坑で起きたのに、そこを統括しているJVについてはほとんど触れられず、すべて国鉄が、公団が、直轄部隊がどうしたか、という描写しかない。そして本書は先進導坑の開通の描写で終わる。刊行時点では本坑も貫通しているというのに、だ。 次いで、本書は素人文芸であって、プロによるドキュメントや小説ではないということ。なにしろ登場人物が多い。多すぎる。ドキュメントや小説であれば、登場人物は絞られ、たとえばある一人の人物の視点を使って描かれたりする。それに対して本書に登場する人名は夥しい数に上り、しかも一度しか出てこない名前も多い。なにしろ約40年間もかかったのである。同じ名前の人の役職名が代わり、あるいは同じ役職名でも人名が入れ替わっていく。また、なぜか時系列が前後するため、そこでは役職の後退まで起こる。こうしたことは再編集する際に整理してあるとなおよかった。 そして、本書の登場人物の力関係がまったくわからないこと。組織図、組織の相関図が欲しい。40万人を抱える巨大な役所・国鉄、鉄建公団、民間企業。登場人物それぞれに肩書きが書いてあるのだが、上下関係すらわからない。下記の役職、どれが本省でどれが公団でどれが民間か、あるいはどれが本省でどれが現場機関か、読者はわかるだろうか? ・青函建設局長 ・函館建設局長 ・吉岡建設所長 ・吉岡共同企業体所長 ・機械課長 ・電気課長 ・工事第1副所長 ・国鉄北海道総局長 なにしろ40年近くかかった工事である。工事中に組織も変化するだろう。そういうものをわかりやすく図表で説明するのが編集ではないのか。原本は元々内部向けに書かれたものだろうから、こういう肩書きだけでいいのだが、本書は一般読者に売るものである。再販ものとはいえ、もう少し整理すべきなのではないか。 * * *

上述のように問題点はいくつかある。また、本書に書かれた内容は、文章こそいささかクセがあり、わかりづらい部分はある。しかし、当事者ならではの声を多数収録しているのでとてもリアリティがある。登場人物の氏名をすべて塗りつぶしても内容は通じるので、改めて読み、政策としての交通路の確保ということを考えるよすがになればと思う。 |

カレンダー

最新記事

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

(10/22)

(10/21)

(10/20)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|