|

[1]

[2]

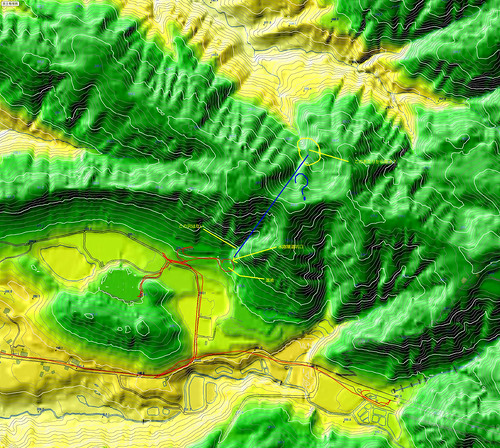

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。  えぬさんの手引きで、安積疏水の一連を見に行った。その下流部、三穂田地区に分流している水路が、一部、水路橋となっている。上の場所は、そのもっとも低い部分で、道路と交差するところ。サイフォン式に道路の下をくぐっている。右が上流、左が下流。  右が上流、左が下流。アマガエルがたくさんいた。  上流側。延々と続いているように見えるが、実際は500~600mほど。前後、持ち上がる部分を含めて、石碑よれば800mの改良とのこと。持ち上げている高さは160~170cmくらいか。私の身長(178cm)ではのぞき込めないが、カメラを頭上に持ち上げると溝の上にはいくくらい。こちらは、奥にいくほど高くなる…というようには遠すぎて見えない。  コンクリート製のU字溝を、コンクリート製の橋脚が支える。橋脚は前後左右ともに台形に広がっていて、どっしりとした印象。  水は流れていなかった。おそらくわずかなタイミングで、流れていたりいなかったりするのだろう。   下流側。向こうに行くに従って、田が上がっていっているのがわかる。  カシミール3D+スーパー地形セット+地理院地図で、標高270~274mを0.5m刻みで、275m、276m、278m、280mで色分けするとこうなる。左上、安積疏水の本流から分流した水は標高275mくらいでいったん地形図から消え、この水路橋の「上流」274.3m付近に出てくる。そこから東へ、低い部分を水路橋で高さを維持しながら273m付近で再び地上に降りる。 水は、いったん標高を落とすと、動力を使わない限りは標高を上げることができない。三穂田の地の、少し高くなっている部分をうまく利用して水路が構成されているというわけだ。   地形図に、碑の地図記号がある。表面は「豊穣之基」。抜粋する。 「(前略)昭和三十三年秋頃より(中略)発起人となり(中略)三穂田村土地改良区の設立は昭和三十四年十二月九日(中略)字山口作田地内より人形山地内に至る延々八百米のサイフォン式水路による用水導入の設計にて開田面積三十八町八反 農道延長一万四千六百四十米 幹線水路二千三百米(中略)同三十五年三月五日工事着手同年七月二十五日全工程竣功す(後略) 昭和三十七年十二月 福島県知事 佐藤善一郎篆額揮毫 土地改良区書記 安藤 新 撰文並書」 (分かちがちは磯部による) 碑は素晴らしい。だれでも、その場でフリーアクセスできる。「テキストまたは画像データとして自治体にあればいいではないか」と思う人も多いかもしれないが、それ「も」あればなおいい。 spl.thnx to えぬさん三土さんみわさんうさたまさん PR  地形を無視して作られた山奥の道路の橋には、人名だとか適当な言葉を組み合わせた名称が付けられることがあるが、ここにあるのは「送水橋」「余水橋」。行ってみれば「発電所橋」だ。  「送水橋」のあたりの山側を見上げると、水圧管路。岩知志ダムで取水され、水路隧道を通ってきた水の一部がここで解放され、谷側にある岩知志発電所に送られる。  谷側を見る。この先が、岩知志発電所。  横から見ると、それほど角度はきつくない。 水圧管路があるのは「送水橋」のところだけで、「余水橋」のところには、水管は見当たらない。ここまで太くないものが埋設されているのだろう。  岩知志発電所。  付近のガードロープのアンカーが、黒黄のゼブラに「ROUTE237」。  房総半島では「川回し」と言って、川の流れを変えるための隧道が無数に穿たれている。おそらくこれもその一つ。ここは、元々は湖沼だったところを岩盤を穿って水を出したのか、それとも近くに道路を作るために水路を付け替えたのか。 二つ並び立っているのが奇妙。水量は多くはないが、川幅は広いのと、上流にはダムがあるので、かつてはそれだけの水量があったのかもしれない。向かって左が大きいのは、天井が崩落して広がったのかもしれない。 場所を探すために、たまたま3人で屋外にいた地域の方に尋ねたのだが、「聞いたことはない」「知らない」。でも、そのお宅から100mも離れていないところに、これはあった。まったく意識の外なのだろう。 丸田祥三さんが、この場所を作品化して朝日新聞『幻風景』で発表している。 https://www.asahi.com/articles/DA3S13349496.html spcl thnx 丸田祥三さん  かの有名な、国道291号中山隧道を広神から山古志(いまの行政区分でいうと魚沼市から長岡市。ただ、しっくりこない)へ抜け、さらに東に少し行くと、北に入る上り坂がある。入口は狭いが、急坂を抜ければ高地にはのびのびとした棚田があり、とてもよく手入れされている。中山隧道も、その「上の方」に田圃や溜池がたくさんあるが、ここもそんな場所なのだろう。ひとつ違うのは、ここでは水を引けないのか、水路隧道がある。この水路隧道は、中山隧道の説明板に載っていたし、案内標識もあった。 かの有名な、国道291号中山隧道を広神から山古志(いまの行政区分でいうと魚沼市から長岡市。ただ、しっくりこない)へ抜け、さらに東に少し行くと、北に入る上り坂がある。入口は狭いが、急坂を抜ければ高地にはのびのびとした棚田があり、とてもよく手入れされている。中山隧道も、その「上の方」に田圃や溜池がたくさんあるが、ここもそんな場所なのだろう。ひとつ違うのは、ここでは水を引けないのか、水路隧道がある。この水路隧道は、中山隧道の説明板に載っていたし、案内標識もあった。 国道から登ったところに広がる田圃から、さらに見上げる高さにも棚田がある。水路隧道への案内看板はないが、谷筋になっている場所に目星をつけて畦道をたどっていくと、奥にひんやりとした空間が見えた。 国道から登ったところに広がる田圃から、さらに見上げる高さにも棚田がある。水路隧道への案内看板はないが、谷筋になっている場所に目星をつけて畦道をたどっていくと、奥にひんやりとした空間が見えた。 その手前には真溜池があった。ここを回り込むと水路隧道の前に行ける。この溜池から、冒頭写真左の田に導水している。また、この溜池は養鯉用の水槽も兼ねているようで、テグスのようなものが上部に張られていた。 その手前には真溜池があった。ここを回り込むと水路隧道の前に行ける。この溜池から、冒頭写真左の田に導水している。また、この溜池は養鯉用の水槽も兼ねているようで、テグスのようなものが上部に張られていた。 水路隧道。ただし、坑口前の地面には土が溜まっており、排水はしていない。いささかかび臭い。ヨッキさんなら間違いなく入るだろうな。 水路隧道。ただし、坑口前の地面には土が溜まっており、排水はしていない。いささかかび臭い。ヨッキさんなら間違いなく入るだろうな。これだけの棚田があるのは、水の確保ができるからだ。とはいえこの付近には水源は望めないようで、そのためにこうして水路隧道があるのだろう。では、この水路隧道はどこから引かれているのだろうか。  (クリックして拡大、以下同) (クリックして拡大、以下同)周辺を航空写真で見てみよう。国土地理院が2013年に撮影したCCB20135-C26-3に加筆し、トリミングした。こう見ても、北側の尾根の向こうに坑口が…どころか、この水路隧道すら判別できない。また、画面ほぼ中央に「高台」があり、そこに「水田A」がある(後述)。  (電子国土と5mメッシュ標高データをKashmir3Dで表示) (電子国土と5mメッシュ標高データをKashmir3Dで表示)拡大しないと文字が読めないが、これがその周辺地図。右下が中山トンネル。上記水路隧道の位置をマークしてあるが、こうして見ると、尾根の向こうにはここより標高が高いところがある。こういうことは、水路隧道を彫る前から経験的に知っているものなのだろうか。やはり、ヨッキさんならば反対側も行くだろうな。 先述した「高台」へ。  このように、登る道があった。このまま国道291号に戻るのかと思ってたどってみたら、意外なことに田圃があった。「高台」だと知ったのは、登ってみてからだ。 このように、登る道があった。このまま国道291号に戻るのかと思ってたどってみたら、意外なことに田圃があった。「高台」だと知ったのは、登ってみてからだ。 そこにはこんな田圃が! 周囲を林に囲まれた別天地に見えた。 そこにはこんな田圃が! 周囲を林に囲まれた別天地に見えた。 水害に遭う可能性がないからか、畦もない。段差のない道路から農機が直説田圃に入っていた跡があった。ここは隠れ里のような田圃だった。水はどこから引いているのだろうか。写真上の林の手前に水路のようなものはあったが、ここより低そうだった。 水害に遭う可能性がないからか、畦もない。段差のない道路から農機が直説田圃に入っていた跡があった。ここは隠れ里のような田圃だった。水はどこから引いているのだろうか。写真上の林の手前に水路のようなものはあったが、ここより低そうだった。* * *

こんな場所、案内看板や導きがなければまず訪れない。偶然、周辺案内の看板を見たから来たのだが、予想外に素晴らしいものを見せてもらった。今回、棚田と水の関係をがよくわかった。先人たちがここまで切り拓いていて、しかも現役であることにも感激した。 なお、同行した友人に聞いたのだが、水は上から下へ流れるので、「上の田圃」でできる米のほうが上質とされるそうだ。 新潟市 古信濃川と栗の木川の続き。

古信濃川の名残 その1に続いては古信濃川の東の端、栗の木川の河口付近に平行してあった部分の名残。   古信濃川の東端部を南から北に向かって歩くと、国道113号(東港線)にぶつかる。その手前、最上部のように空き地の向こうに水管橋が見える。国道川からは、上野ように見える。金網に囲まれているので近づけない。 古信濃川の東端部を南から北に向かって歩くと、国道113号(東港線)にぶつかる。その手前、最上部のように空き地の向こうに水管橋が見える。国道川からは、上野ように見える。金網に囲まれているので近づけない。この水管橋の下が、かつての古信濃川だ。周辺の状況から、暗渠化しているように見えるが、埋立かもしれない。わからない。  対岸…というとなくなった川の話だから混乱するな、国道を挟んだ向こう側には、橋の欄干が残る。親柱の銘板などない(ように見えた)ので、名称は不明。欄干の向こうには使われていない水管橋があったような…まずい、覚えていない。 対岸…というとなくなった川の話だから混乱するな、国道を挟んだ向こう側には、橋の欄干が残る。親柱の銘板などない(ように見えた)ので、名称は不明。欄干の向こうには使われていない水管橋があったような…まずい、覚えていない。この欄干より向こう(信濃川側)は、地理院地図では古信濃川が掘り込みのように残っていると描かれているが、実際には埋められている。googlemapsでも埋められている。 |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|