|

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

ヨッキれんさんの『山さ行がねが』の「隧道レポート 新潟県道45号佐渡一周線 野崎トンネル旧道」で取り上げられている旧道の西側は、野崎トンネル旧旧道の片洞門として紹介した。

(↑2014年4月撮影) そのときは途中で引き返したのだけれど、2017年夏に小木から赤泊まで徒歩で行ったときに、改めて全部通ってやろうと思ってしまった。ヨッキさんのレポートの内容などすっかり忘れて…。 さて、ここからは2017年夏の撮影である。上の写真のところを抜けると海のレベルまで降りることとなり、振り返って西を見るとこんな光景が広がっている。   陸上交通とは隔絶された場所にあるコンクリートは、すごく惹かれる。それが、もはや用をなさないとしても。荒波に削られ、そこかしこに潮だまりができていて、貝や蟹がいる。いつまでも遊んでいたいが、赤泊発の船に乗るためには、そこそこ急がねばならない。 ここで東を見ると…  こんなだ。旧道の朽ちた洞門と、その擁壁、その下には防波堤。 擁壁は、見ての通り、なんとか足がひっかかる。擁壁に向かって右の岩をも体の保持に使えば、登るのは難しくはない。そして登った先には、洞門があるのだが、洞門の鉄骨が張り出していて、洞門の「前」にはなかなか行くことができなかった。 洞門の鉄骨をつかめば…とも思ったが、その鉄骨は完全に腐食していて、断裂している。そこに全体重をかけることはできなかった。また、骨だけに見える洞門だが、そこに体を潜り込ませるような隙間はなかった…ような気がするが、ちょっと覚えていない。ヨッキさんのレポートと同じく、一瞬だけ宙を泳いで洞門の前に立った。  ヨッキさんが訪問して1年後とはいえ、ちょっと大きく崩れた東口の洞門。塞ぎ板がだいぶ変わっている。そして、この先が、こうだった。  崖側いっぱいにはみ出た緑。藪なのか、土砂崩れなのか。何度か足を踏み出したものの、これは越えられなさそうだった。かといって、海側に降りることも不可能だった。やむなく、引き返したのだが、後から改めてヨッキさんのレポートを見ると、この激藪を越えている…。そうか、行けば行けたのか…。  擁壁、下りは怖い! ヨッキさんですら下っていないのだ。野崎隧道の高さが3.5mというから、鉄骨の洞門は4m近いだろう。それと比すと、擁壁は高さ5mくらいか。しかし、向かって右の岩をうまく使いつつ、なんとか降りた。足の位置が「あと2m」くらいになると、もう飛び降りてもなんとかなる高さになるのでホッとした。ヨッキさんに「ここ、下りましたよ!」と言いたいなあ、という妙な自意識とともに西口に引き返した。でも、激藪を越えれば、完抜できたんだよな…。 PR

北海道の林道の光景その1の続き。

北海道道732号上猿払浅茅野線。湿原の中に敷かれた道。大雨が降ると冠水するようだ。道中に何カ所か冠水の度合いを測る標柱と、警告用のランプがある。   風烈布林道。美深歌登大規模林道と合わせて、美深からオホーツク海に抜けることができる。舗装直前のようなダートで、道中に白樺の林がある。海に抜ける側には牧場。  雄別炭鉱跡に残る三菱石油、雄別炭鉱の炭住の北の未舗装道道。  奥糠内林道。  小花林道+生花牛首別線。   苫小牧北部の第一縦断林道・丸山林道。  釧路湿原内の中の沢踏切。  虹別林道。ひたすらまっすぐ。  江鳶奥林道の倒木区間。通り抜け可。  芽登糠南林道。右が芽登温泉。  通行止めの案内がなかったシュンクシタカラ林道。  同様に、通行止めの案内がなかったフレベツ白水林道。

ねじりまんぽ・車場川橋梁(1)

ねじりまんぽ・車場川橋梁(2) ねじりまんぽ・車場川橋梁(3) 久しぶりに訪ねたので、2017年版を。  西側。真正面から見るとなんてことはないが、上を通る線路がスキューしている。トンネル…じゃない、アーチ橋の側面の向かって左が手前にある。そのために、煉瓦の積み方が「ねじりまんぽ」と呼ばれる特殊な積み方になっている。   上半分の内側がコンクリートで補強され(よって空頭が低くなり)、ねじれて見える煉瓦もあまり見えない。こちら、煉瓦が見えているほうが、当初単線で敷かれたほうであり、奥のすべてコンクリートの部分は、複線化の際に継ぎ足された部分だ。   煉瓦部分のみ。起拱線までは達しておらず、コンクリートだろうか(起拱線の下は石だ)、その上から巻き始めている。  東側。

新津・草水 煮坪と石油

新津の石油用人道トンネル(熊沢トンネル)の続き。 新津丘陵の、古津と矢代田側は「金津油田」と呼ばれた。「古津・新津の背後にある丘陵」というほうが伝わりやすいかもしれない。その山中に「ポンピングパワー」という機械がある。ネーミングからして、ちょっと伝わりづらい。目的がその語に入っていない。  大きな小屋の中に、大きなプーリー。直径8m。同軸下部に大きな偏心した円盤があり、それがクランクの役割を果たす。そこから建物の外に向けて十数本(だったかな)のクランク棒が伸びている。それが機械的なリンク手はるか先の井戸の「ポンピングのパワー」となる。「ポンピングパワー」とは、この一括システムのことだ。近くの「石油の世界館」には、その模型があり、仕組みが理解できる。  L字型のチャンネル材がスポークとなっているのは、大きなプーリー。その下部に、偏心した位置に2枚の小さな鉄の円盤があり、その先に鋼棒が接続されている。   プーリーにかけられたベルトはその長さを利用して90度ねじられて水平の軸にかけられ、その同軸が減速機構になっており、さらにモーターの出力軸につながっている。  モーターの銘板。汚れをあえてぬぐわなかったので、読みづらいが、三菱電機製の三相交流モーターのようだ。   予備部品か。  メンテナンスに使われていたであろう油など。 当日は雨だったので、屋外の施設などは撮らなかった。改めて訪問しようと思う。  (時系列地形図閲覧サイト「今昔マップ on the web」の「新潟1911」((C)谷 謙二)をカシミール3Dスーパー地形と組み合わせて表示・切り出し) このポンピングパワーがあるあたりには、これだけの油井があった。矢代田から五泉に歩いて抜けると、その道中をたどることになる、 (2017年6月、路地連新津+路地連新潟+東京スリバチ学会合同FW) ●関連項目 周辺のポンピングパワーや関連施設の探索をしている方のサイト。 https://ameblo.jp/zukkyumr/

新津・草水 煮坪と石油の続き。

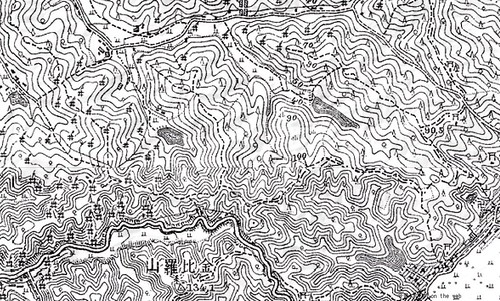

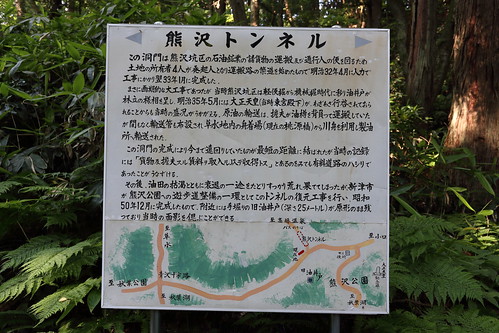

(時系列地形図閲覧サイト「今昔マップ on the web」の「新潟1911」((C)谷 謙二)をカシミール3Dスーパー地形と組み合わせて表示・切り出し) さて、煮坪(上の地図では高坪)の先…南西に「熊澤」という地名が見え、油井が何本も見える。その途中にトンネルの記号がある。いまも現役で、熊沢トンネルという。  歴史がある人道トンネルで、こんなアプローチの割には近代的な外観をしている。  アプローチはこんなだし、坑門の写真のように階段だし。  内部は鋼製の部材でアーチが補強されている。蛍光灯も完備、常点灯だが、1日に一人も来ない日も多いのではなかろうか…。  南西側の坑門。  「 施工者 天坂組 昭和五十年十二月竣工 」 思ったよりも「古い」。  案内看板がある。「熊沢トンネル」の解説なのに「この洞門は…」。のちの大正天皇の行啓があったというのは、相当な存在だ。解説を見ると、昭和50年頃にはとうに廃隧道となっていたものを、きちんと整備して人が通れるようにしたものだ。以来42年、美しく保たれているのは地元の方々の整備の努力の恩恵であろう。 (2017年6月、路地連新津+路地連新潟+東京スリバチ学会合同FW) |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|