|

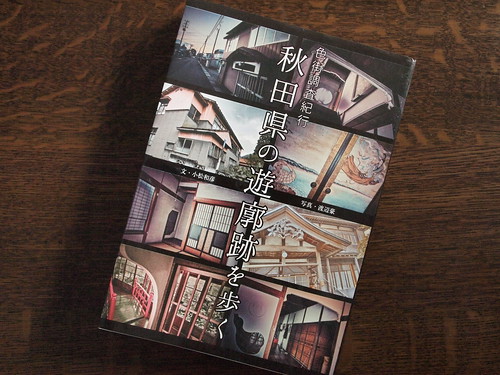

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 ブラタモリが知床だったと聞いて。

大学2年の1992年8月、知床連山を縦走するために北海道に渡った。二度目の北海道だ。北海道の山を登るのはこの時が初めて。そういえば、一昨年で引退させたICI石井スポーツのゴアライト(2~3人用)を買ったのも、知床縦走のためだった。

使ったのは、JRの北海道ワイド周遊券で。8月4日に新潟の実家を出て、「いなほ3号」→「海峡11号」→「北斗85号」→「まりも」(夜行)で釧路→斜里。斜里からバスで岩尾別についたのが1150。手帳によれば(登山は記録をつけるものだ)、こうだ。

(8/5)

1205 岩尾別発

1245 ホテル地の涯

1410 弥三吉水

1510 銀冷水

1555 羅臼平

水汲みつつ羅臼岳往復

1740 羅臼平 幕営

1900 就寝

(8/5)

0345 起床 明るい 0505 出発 0535 サシルイ岳 0718 オッカバケ通過 0735 二ツ池 0845 南岳 0940 知円別岳 1105 硫黄山 1115 出発するも、一面岩なので下山ルートがわからず 1155 やっと下山ルート発見 最終バスに間に合わないと諦めてゆっくり下る 1520 カムイワッカの滝着 ヒッチハイク2回して斜里駅へ (写真は二ツ池と、硫黄山山頂での自撮り。写ルンですパノラマ…) 当時の手帳にはいろいろメモしてある。カムイワッカ湯の滝からのバスはもうないのでヒッチハイクしたのだけれど、カムイワッカ湯の滝から知床自然センターまで載せてくれたのは、京都女子大3人組のレンタカーだったようだ。思いだした、1泊の登山で薄汚れた私は、それを気にして彼女たちのクルマの後部座席で小さくなっていたのだ。なにしろ、歯も磨いてないし顔も洗ってないのだ。そうだ、この記述からわかるように、当時は湯の滝はおろか、その先までクルマで入れたのだ。 知床自然センターから斜里までは、二人組の男性会社員のピックアップに乗せてもらった。斜里では飛び込みで旅館「斜里館」に入った。 このザックは結局、何回マトモに使ったのかな…。たぶん会社入ってからはほとんど使っていなくて、保管しておいたのだけれども化学変化で接着部分やスポンジがダメになってて。先日、さよならした。 * 先日、グループ会社の方と話をしていたら、同じ年の同じ月に同じルートをソロで行っていたとのこと。「硫黄山からの下り口がわからなくて…」「そうですよね!」などと盛り上がった。そして、カシミール3DのDAN杉本さんも同じ年くらいに縦走されたとのこと。北方領土を遠望されたのかな。私が登ったときは、羅臼山頂から歯舞などがよく見えていた。 PR  私が通っていた小学校の校区内、とてもよく知る場所が遊郭だったのを知ったのはわずか数年前だ。そこにはかつてストリップ劇場はあったし、あやしげなビルはあったし、旅館もいくつかあった。知人に旅館の息子もいた。子供ながら、なんだか不思議な空間であるとは感じていた。近くには特殊な様式の民家もいくつもあった気がする。遊郭部さんのブログ『十四番町遊郭に泊まってみた・新潟県同市「福田旅館」』近辺である。 そんなこんなで、いろいろなご縁もあり(端折りすぎか)、また、東北は大好きでよく行くことから、『秋田県の遊郭跡を歩く』を興味を持って開いた。まっさきに、この8月にも訪れた五城目を読んだ。あんなところにあったのか。遊郭が。 他の章も、そんなふうに「こんなところに…?」と感じる場所ばかりだ。著者の小松氏も書いているが、「かつて賑わっていた街」かつ「いまはその産業が衰退して老人ばかりの街」に、いろいろな偶然が重なり、遊郭跡が残っている。そこを、急ぎ、かつ丹念に周り、証言を集めている。そしてそれを、文芸作品たる紀行文としても読み応えのある丁寧な文章で綴っている。 聞き取りも撮影も、いまとなっては時間との闘いだろう。赤線があった頃に大人だった人は、ほとんどが80歳を超えている。本書の取材中にも、それを実感するできごとが起こる。「間に合った」のか、間に合わなかったのか。両方だろう。それでも、それがこうして書籍の形をとってくれたことで、片鱗を知ることができた。 * 面白い考察がある。鉄道の開業で秋田の産業は活性化したが、同時に東京で働く秋田の出身の娼妓の激増ももたらしたという。そのような「気づき」が、本書では、昭和中期、そして平成中期の二段階で、さらになされている。詳細は書かない、ぜひ本書を読んで欲しい。 * 本書は、渡辺豪氏の写真もすばらしい。私の好きな、超広角が多用された構図で、しかも切り取られている。いろいろな事情もあって建物ズバリを写せないからこういう撮り方になるのかもしれないが、とても本書の雰囲気にあっている。 写真は最初、一瞬、2色印刷でうまく雰囲気を出しているのかなと思ったほどに作り込まれている。25倍ルーペをあててみたら、4色分解で製版されていた。とても贅沢にカラー印刷を使っている。小松氏の文章と補完し合い、見事な一冊となった。 * 私的な余談を。 母方祖母は地主の娘だったが、芸者になりたいといって出奔し、同じく軍人家を飛び出した祖父と一緒になって貧乏暮らしから始まったと聞く。「芸者」とは聞いたが、それは、言葉を飾ったのだろうか。本当に意味するところは、もうわからない。その祖母は、柏崎の祇園祭りでクルマの山車に乗り、三味線を弾いていた。祖父は私が幼少の頃に、祖母は高校生の頃に亡くなった。 花街太郎さんのブログに、新潟県柏崎市(旧新花町遊郭)がある。 * もう一つ、余談を。 潟上市昭和大久保の章で、大正14年、摂政宮(のちの昭和天皇)が、大久保駅からトロッコに乗ってオイルマネーに沸く豊川油田をご視察されたことが書いてある。『昭和天皇御召列車全記録』(日本鉄道旅行地図帳編集部編/新潮社)を繙いてみよう。 大正14年10月11日から25日まで、「山形・秋田・宮城県行啓」というスケジュールが載っている。その10月16日の項に、秋田駅→機織駅(現東能代、秋田木材訪問)→大久保(日本石油豊川鉱業所専用トロッコ乗車」→秋田、という行程が書かれている。写真は「今でも「燃える土」は見ることができる」に掲載されている。 【関連項目】 『遊郭を行く1976』(遠藤ケイ) 『御手洗遊郭ものがたり 女は沖を漕ぐ』(黒川十蔵/カストリ出版)  北見市郊外、緋牛内。片流れ屋根の、「事務所」のように見える郵便局。   角地にあるのに、道路2面側を開放しているわけではなく、逆側に入口がある。  形こそこうだが、郵政書体がついている。「内」の右が「ノ」のようになるのは郵政書体の特徴になるのだろうか。上札内郵便局もそうなっている。 |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|