プロモーション

カレンダー

最新記事

(02/10)

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

カテゴリー

twitter2

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

プロモーション

プロモーション

No Image

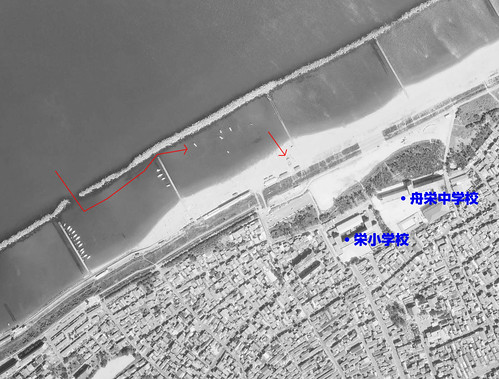

新潟の日和山浜にあがっていた漁船

(国土地理院の空中写真CB811-C7-2をトリミング・加筆)

新潟の日和山浜海水浴場の砂浜には、なぜか、場違いに大きなヤドカリが砂浜で干からびていた。オカヤドカリではない、海性のヤドカリだ。突堤から見ると、砂の海底を這っているヤドカリもいた。しかし、このへんは砂浜で、そんな巻き貝はまったくいない。だから、そんなヤドカリがたくさんいるわけがない。

突堤にはガザミもいた。そんなものがいる海域ではない。突堤には、せいぜい、甲羅の左右が数cm程度の蟹がいる程度だ。巻き貝だった1cmくらいのものだ。

あるとき、その謎が解けた。漁船だ。時々、砂浜の掘立小屋に(たぶん)網ごと揚げ、はずした魚をその場で売っていた。そのとき、ひっかかったヤドカリを捨てるのだ。ヤドカリは運がよければ海に戻る。運が悪いやつは、砂浜で干からびる。

その小屋は、たぶん上の空中写真で、砂浜の矢印部分にあった。漁船は、沖合のテトラ(いまはほぼ撤去され、砂浜が拡大したせいで、砂浜から10mくらいのところの海底にある)の切れ目から矢印のように入ってきて停泊し、網を掘立小屋まで持ってきていたのだろう。

一度、覗いたことがあるが、エイとかカレイなんかが、わりとざっくりと売られていた気がする。市場に出すのではなく、近所の人にうりさばくスタイルだったのだろうか。

「栄小学校」の裏の松林に、漁具を入れておく小屋があった。海風で錆だらけの2ストのジムニーも駐まっていた。いまは小屋はなくなってしまった。なんらかの既得権益ゆえの存在だったのかもしれない。

* * *

海岸線と並行にある、細長い建物は浜茶屋。東京の言葉でいうと「海の家」だ。「三八亭(さんぱちてい)」ほかいくつかが並んでいた。ぼくは自宅から水着で直接海にいく環境だったので、まったく利用したことがない。

いま、その位置には道路が走っている。砂浜は拡大され、突堤ももっと長いものがいくつか建設されている。

- 0 コメント

- 2019/09/13 20:00

No Image

油回収兼清掃船「べいくりん」

自動車運搬船・ARIES LEADERの公開の日を1日間違え、前日に行ってしまったのだけれど、そこで運よく国土交通省の油回収兼清掃船「べいくりん」の見学ができた。

正面には回れない…。

双胴船で、こちらは船尾。前方に操舵室があり、中央・後部に浮遊物回収用のスキッパー(可動式のバケット)などがある。

これがスキッパー。

双胴船であるのがわかる角度。後ろから前を見る。

前方からのシチサン写真などは撮れず。

べいくりんにはいろいろな能力があるのだけれど、わかりやすいのはこれ。

こうして浮遊物のうち、軽いものを回収する。

木っ端みたいなのが多い。回収物は、このコンテナごと陸上に揚げる。

いろんなものが浮遊しているものだ…。国交省のサイトでは、家庭用冷蔵庫がプカプカ浮いている写真がある。あと、タイヤ。持つとかなりの重さがあるんだけれど、たとえばバイクで川を渡ろうとすると、中の空気で浮いてしまうほど。

東京湾と港は、管理者がそれぞれ清掃船を持っている。国交省は「一般海域」を中心に広大な範囲を回る。横浜港を基地として、1日で、北側または南側に行って帰ってくる…くらいの作業範囲・スピードとのこと。出動地域はあらかじめ決まっているわけではなく、レーダーと、潮流を表示する装置とで毎日判断し、毎日出動場所を決めていく。

これは台風による漂流物の発生とその回収を示したもの。

東日本大震災の際には長期間に渡る支援に行っている。

なんだろう、うっすらフィンのようなものが見える。なぜこうして固めてあるんだろう…。

正面には回れない…。

双胴船で、こちらは船尾。前方に操舵室があり、中央・後部に浮遊物回収用のスキッパー(可動式のバケット)などがある。

これがスキッパー。

双胴船であるのがわかる角度。後ろから前を見る。

前方からのシチサン写真などは撮れず。

べいくりんにはいろいろな能力があるのだけれど、わかりやすいのはこれ。

べいくりんのバケットの動き pic.twitter.com/onAivKw0nV

— 磯部祥行(信濃川最下流左岸) (@tenereisobe) July 20, 2019

こうして浮遊物のうち、軽いものを回収する。

木っ端みたいなのが多い。回収物は、このコンテナごと陸上に揚げる。

いろんなものが浮遊しているものだ…。国交省のサイトでは、家庭用冷蔵庫がプカプカ浮いている写真がある。あと、タイヤ。持つとかなりの重さがあるんだけれど、たとえばバイクで川を渡ろうとすると、中の空気で浮いてしまうほど。

東京湾と港は、管理者がそれぞれ清掃船を持っている。国交省は「一般海域」を中心に広大な範囲を回る。横浜港を基地として、1日で、北側または南側に行って帰ってくる…くらいの作業範囲・スピードとのこと。出動地域はあらかじめ決まっているわけではなく、レーダーと、潮流を表示する装置とで毎日判断し、毎日出動場所を決めていく。

これは台風による漂流物の発生とその回収を示したもの。

東日本大震災の際には長期間に渡る支援に行っている。

なんだろう、うっすらフィンのようなものが見える。なぜこうして固めてあるんだろう…。

- 0 コメント

- 2019/09/12 20:00

No Image

魵穴(えび穴)の水路の立体交差群(2)

魵穴(えび穴)の水路の立体交差群(1)の続き。

(カシミール3D+地理院地図+スーパー地形)

③の新程ヶ崎橋付近。

この新程ヶ崎橋そのものはどうということはないが、その東に立体交差がある。この新程ヶ崎橋は「昭和53年11月」と銘板にあるので、魵穴大橋と同時に改良されたのだろう。

渡るのは御新田川。写真は西側(②側)。地図とは違う形になっている。暗渠化されているのか、埋め立てられたのか。

東側。写真に見える黄色い水管の位置で、竹野町用水路(水管ではない)が上を横切っている。

このように。下が御新田川、上が竹野町用水路。

竹野町用水路に設けられた水門。その向こうに見える赤いハンドルのところにも水門があり、竹野町用水路から、「下」の御新田川に水を流す流路がある。

こうした、非常に細かな用水路・排水路の整備やそれぞれの連結は、「必要以上に水が来てしまうと、田は水没してしまう」ということに対しての、それをどこにどう流すかの歴史である。とにかく、平野部の用水の「量」を調整するのが非常に大変だということが感じられる。

(カシミール3D+地理院地図+スーパー地形)

③の新程ヶ崎橋付近。

この新程ヶ崎橋そのものはどうということはないが、その東に立体交差がある。この新程ヶ崎橋は「昭和53年11月」と銘板にあるので、魵穴大橋と同時に改良されたのだろう。

渡るのは御新田川。写真は西側(②側)。地図とは違う形になっている。暗渠化されているのか、埋め立てられたのか。

東側。写真に見える黄色い水管の位置で、竹野町用水路(水管ではない)が上を横切っている。

このように。下が御新田川、上が竹野町用水路。

竹野町用水路に設けられた水門。その向こうに見える赤いハンドルのところにも水門があり、竹野町用水路から、「下」の御新田川に水を流す流路がある。

こうした、非常に細かな用水路・排水路の整備やそれぞれの連結は、「必要以上に水が来てしまうと、田は水没してしまう」ということに対しての、それをどこにどう流すかの歴史である。とにかく、平野部の用水の「量」を調整するのが非常に大変だということが感じられる。

- 0 コメント

- 2019/09/08 20:00

No Image

魵穴(えび穴)の水路の立体交差群(1)

(カシミール3D+地理院地図+スーパー地形)

新潟県弥彦村に「魵穴(えびあな)」という大字がある。明治になったころは独立した村だった。のちに合併して矢作村、さらに弥彦村となって今に至る。

その魵穴を西川がかすめるが、ここにたくさんの水路が合わさり、ここで分かれる。まずは①②を。

①魵穴大橋のすぐ北。

これが魵穴大橋、渡っているのは御新田川(排水路)と、矢作排水路から御新田川に落とす水路。写真は北詰から。左(東)に小さな旧橋が見える。昭和53年3月竣工(←親柱の標記に合わせる)なので、旧橋はそれ以前のものだろうが、1974~1978の空中写真を見ると、この魵穴大橋はなく、旧橋から続く土手に道がついている。

(国土地理院の空中写真に加筆。紫が現在の県道223号)

南詰右側の親柱には「広域農業幹線九号道路」とある。供用当初は「県道223号」ではなかったということか。

現地に建つと、地形図やGoogleMapsの衛星画像、ストリートビューと合わない。

このように、御新田川の、御新田橋より北側が埋め立てられているのだ。写真の左上に見えるのは、御新田排水機場。写真下から上に流れていたので、そのまま旧橋が渡る水路に流しているのかもしれない。

こちらは2014年8月のGoogleストリートビュー。

続いて②の、水路の立体交差。

②の南側から北側を見る。「下」を水路が通る部分、「下」の水路がカルバートのようになっているのがわかる。

別の角度。

下の川から上の川を見る。立体交差部分、下の川の「天井」はこんな形をしている。

- 0 コメント

- 2019/09/07 20:00

No Image

矢川放水路トンネル

あふれこぼれる水路橋と樋曽山隧道

新樋曽山隧道

新々樋曽山隧道に関連して。

それらの隧道群の西にあるのが矢川放水路トンネル。樋曽山隧道・新樋曽山隧道とまったく同じく、矢川の水を日本海に排出するものだ。

道路からすぐ見えるどころか案内のサインがある。

訪ねたのは7月中旬。水路トンネルへの排水はなされておらず、逆に冷気が霧となって吹き出していた。とても暑い日だったが、トンネルの真正面にいると、冷たい霧が涼しい。

振り返っての新潟平野。放水路はかなりの急勾配。矢川との分岐点に固定堰があり、洪水時にのみ越流し、こちらに流れ込む。そのため、矢川放水路トンネルに水が流れ込んでいる姿を見ることができるのは、洪水時のみのようだ。

新樋曽山隧道

新々樋曽山隧道に関連して。

それらの隧道群の西にあるのが矢川放水路トンネル。樋曽山隧道・新樋曽山隧道とまったく同じく、矢川の水を日本海に排出するものだ。

道路からすぐ見えるどころか案内のサインがある。

訪ねたのは7月中旬。水路トンネルへの排水はなされておらず、逆に冷気が霧となって吹き出していた。とても暑い日だったが、トンネルの真正面にいると、冷たい霧が涼しい。

振り返っての新潟平野。放水路はかなりの急勾配。矢川との分岐点に固定堰があり、洪水時にのみ越流し、こちらに流れ込む。そのため、矢川放水路トンネルに水が流れ込んでいる姿を見ることができるのは、洪水時のみのようだ。

- 0 コメント

- 2019/09/01 20:00

No Image

三菱石油はENEOSより強かった

阿賀野川の舟運で栄えた街…も3回目だ、その街の国道…といっても、もう「その先」は付け替えられて廃道になってしまい、ここも国道ではあるが、行き止まりとなった道に、オレンジ色の防火壁が見えた。

白く塗り込められた現行ENEOSのカラー…の、翼端部分はなぜかENEOSカラーがほぼ剥げており、三菱時代のオレンジが見えている。そこに、三菱のマークの輪郭が見える。

かつての国道である。高速道路が開通する前は、会津と新潟を結ぶ幹線として、多くのクルマが行き交っていた道路だ。給油所の規模も大きい。事務所も大きい。いまは除雪車の車庫となっている。

その裏側には、三菱色はなかった。三叉路の角にあるためか、防火壁はこの1枚しかない。

- 0 コメント

- 2019/08/28 20:00

No Image

自動車運搬船・ARIES LEADERの車両甲板とリフターカー

自動車運搬船・ARIES LEADERのエンジンルーム

自動車運搬船・ARIES LEADERのランプの続き。

船尾のランプウェイから船内に入ると、こんな風になっている。向かって左奥は階上に行くスロープ、右は階下に行くスロープと階上に行くスロープ(の先端が見えている)。天井は上のフロアの床板、これを上下させることで、積み込むクルマの車高に合わせ、効率的に積むことができる。リフタブルデッキという。

上の写真の「奥」から振り返ったところ。床にある無数の穴はクルマを固定するためのもの。白い丸は、リフターカーのアウトリガを下ろすところ。

床板の昇降は、このリフターカーがジャッキアップし、サイドで固定する。なぜワイヤーでないのかというと、多くの床を細かく上下させるため、もしワイヤーだとその取り回しも占める体積もけっこうなものになるから、このようにトラックに架設したジャッキで昇降させるほうが効率がいいとのこと。

このように4カ所のアウトリガを張り出し、ジャッキアップする。

これは片隅にいた車輌。サイドビュー。

キャブはドアも屋根もない。日野のエンブレムもない。でもキャブのウインカーはある。ドアはともかく、屋根もない仕様があるんだな。

アップされるデッキはこんな感じになる。何段階かあるようだ。(4?)

写真左、クルマの向こうが、リフトアップされたデッキ。

リフタブルデッキ同士の接合部。

リフタブルデッキは、意外にも、スロープの上の甲板にもある。この場合、リフターカーは勾配に駐めて作業をするのだろう。

自動車運搬船・ARIES LEADERのランプの続き。

船尾のランプウェイから船内に入ると、こんな風になっている。向かって左奥は階上に行くスロープ、右は階下に行くスロープと階上に行くスロープ(の先端が見えている)。天井は上のフロアの床板、これを上下させることで、積み込むクルマの車高に合わせ、効率的に積むことができる。リフタブルデッキという。

上の写真の「奥」から振り返ったところ。床にある無数の穴はクルマを固定するためのもの。白い丸は、リフターカーのアウトリガを下ろすところ。

床板の昇降は、このリフターカーがジャッキアップし、サイドで固定する。なぜワイヤーでないのかというと、多くの床を細かく上下させるため、もしワイヤーだとその取り回しも占める体積もけっこうなものになるから、このようにトラックに架設したジャッキで昇降させるほうが効率がいいとのこと。

このように4カ所のアウトリガを張り出し、ジャッキアップする。

これは片隅にいた車輌。サイドビュー。

キャブはドアも屋根もない。日野のエンブレムもない。でもキャブのウインカーはある。ドアはともかく、屋根もない仕様があるんだな。

アップされるデッキはこんな感じになる。何段階かあるようだ。(4?)

写真左、クルマの向こうが、リフトアップされたデッキ。

リフタブルデッキ同士の接合部。

リフタブルデッキは、意外にも、スロープの上の甲板にもある。この場合、リフターカーは勾配に駐めて作業をするのだろう。

- 0 コメント

- 2019/08/27 20:00

No Image

自動車運搬船・ARIES LEADERのランプ

自動車運搬船・ARIES LEADERのエンジンルームの続き。

この巨大な自動車運搬船は、約7000台の自動車を積むことができる。そのためのランプは船尾と右舷にある。

公開日は、このような感じだったが、実は日付を間違えて前日にも行ってしまった。その時、偶然にもランプを下ろす場面を見ることができた。

ランプが閉まっている状態。

ゴゴゴゴゴゴ……(という音は一切しません)

下ろしつつ、ひっぱりつつ。カーフェリーのランプ据え付けと異なり、ものすごくゆっくり。地面に着くまで20分くらいかかる。

歩けるくらいの角度になったら、手すりをつけていく。

よーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーやく地面が近づく。

これは翌日の公開日のもの。

ランプウェイの耐荷重は、フェリーのそれと大差ない。幅は、ほぼ1台分であるフェリーのランプの倍ほどはあるが。航海士さん何人かに聞いたけれど、だれもこのランプウエイが昇降に時間がかかるという認識がなく、「遅いですか?」という感じ。理由もわからないという。「あまり時間を気にしないからですかね」とも言われたが、荷役の時間は短いほうがいいはずなので、それはないだろう。フェリーのランプよりも大型ではあるが、なぜここまで遅いのか、ご存じの方はぜひご教示いただきたい。

【同日追記】

ランプウエイ脇に見えていたケーブルと、

その巻き取りのドラムとモーターかな。MacGREGORの銘板?が中央に見える。

なお、側面のランプは撮り忘れた。

こちらは船員用の下船口。こんなに低い位置。「通用口」ぽくて、ちょっとファニィ。

●関連項目

自動車運搬船・ARIES LEADERの車両甲板とリフターカー

この巨大な自動車運搬船は、約7000台の自動車を積むことができる。そのためのランプは船尾と右舷にある。

公開日は、このような感じだったが、実は日付を間違えて前日にも行ってしまった。その時、偶然にもランプを下ろす場面を見ることができた。

ランプが閉まっている状態。

ゴゴゴゴゴゴ……(という音は一切しません)

下ろしつつ、ひっぱりつつ。カーフェリーのランプ据え付けと異なり、ものすごくゆっくり。地面に着くまで20分くらいかかる。

歩けるくらいの角度になったら、手すりをつけていく。

よーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーやく地面が近づく。

これは翌日の公開日のもの。

ランプウェイの耐荷重は、フェリーのそれと大差ない。幅は、ほぼ1台分であるフェリーのランプの倍ほどはあるが。航海士さん何人かに聞いたけれど、だれもこのランプウエイが昇降に時間がかかるという認識がなく、「遅いですか?」という感じ。理由もわからないという。「あまり時間を気にしないからですかね」とも言われたが、荷役の時間は短いほうがいいはずなので、それはないだろう。フェリーのランプよりも大型ではあるが、なぜここまで遅いのか、ご存じの方はぜひご教示いただきたい。

【同日追記】

(承前)マーフィートレーラーのような操縦性能の低いトレーラーを考慮した幅が必要です。

— ラス&ロード (@RasandRoad) August 26, 2019

つまりPCCのランプウェイのほうが重いので先の写真のように滑車のシーブ(プーリーとも)の枚数を多くするがゆえにウインチの巻き上げ長さが長くなるので、時間がかかるのです。

直接的な記載ではないですがhttps://t.co/WMPvjiLNJj

— Einshalt (@Einshalt) August 26, 2019

のP.3 Operating system optionsに言及がありますね。

平均的な開閉には15~20分、短縮化は装置+動力源の巨大化が必要、油圧装置は動作温度に制限がある、云々

ランプウエイ脇に見えていたケーブルと、

その巻き取りのドラムとモーターかな。MacGREGORの銘板?が中央に見える。

なお、側面のランプは撮り忘れた。

こちらは船員用の下船口。こんなに低い位置。「通用口」ぽくて、ちょっとファニィ。

●関連項目

自動車運搬船・ARIES LEADERの車両甲板とリフターカー

- 0 コメント

- 2019/08/26 20:00