プロモーション

カレンダー

最新記事

(02/10)

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

カテゴリー

twitter2

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

プロモーション

プロモーション

No Image

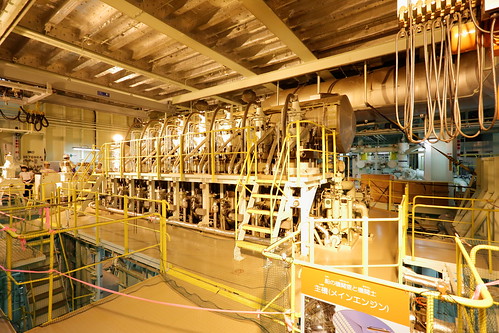

自動車運搬船・ARIES LEADERのエンジンルーム

日本郵船の自動車運搬船、ARIES LEADER(アリエス・リーダー)の見学会があった。。長さ199.98m、幅35.80m、高さ54.46m、総トン数69,931トン。

エンジンルームの見学ができた。ヘルメットと耳栓を渡され、いざ。

こちらのサイトに、主機の形式を「Mitsui MAN B&W 7S60ME-C8.2」としている。「7S60ME-C8.2」の「7」は気筒数、「S」はスーパーロングストローク、「60」はボア(cm)、「M」はエンジンプログラム、「E」は電子制御、「C」はコンパクトエンジン、「8.2」はマーク8・バージョン2の意味。で、7気筒!? 確かに、7組ある。(参考:https://marine.man-es.com/applications/projectguides/2stroke/content/printed/S60ME-C8_2.pdf)

ものすごい騒音で、耳栓も納得。通常の会話はまったく聞こえない。拡声器での説明となる。聞き取りのために私は片方だけとってしまったが、業務でこの部屋に日常的に出入りする人は、労働衛生上、耳の保護が義務づけられるだろう。

1枚目の写真はシリンダライナーだろうか。だとするとこれで3t強、2.6m強。

2枚目はシリンダーヘッド。

3枚目右奥は排気バルブと、手前がおそらく関連部品。

4枚目の写真の奥はピストン、1.4t強、3.3m強。

エンジン付近に並べられた補修部品。航海中にエンジンにトラブルが発生すると、交換作業を行うこともあるそう。それも「ごく稀」というわけでもないらしい。このときは、聞き取れなかったのだが、なんらかのメンテナンスが行われていたはずだ。エンジン本体の写真を見ても私はわからないが、どれか1気筒だけバラした部分があるかもしれない。

上の一番下の写真の場面を裏側から。見えていたピストンは、実は2mくらい(?)のコネクティングロッドとともに保管されていた排気バルブは2本。

この機関のストロークはバージョンによって異なり、8.2の諸元は不明だが、S60ME-C8.5は2400mm。C10.5には2400mmと2790mmがあるので、そのどちらかだろう。

(出典:https://www.mes.co.jp/business/uploads/DE_catalog.pdf)

全景、別の角度から。

メンテナンス用の天井クレーン。

テルハ。

三菱の過給器。

このあたりは説明を聞いていなかったんだけれど、発電用かな。

ちょっと落ち着いたところにある消耗品。

●関連項目

自動車運搬船・ARIES LEADERのランプ

自動車運搬船・ARIES LEADERの車両甲板とリフターカー

PR

- 0 コメント

- 2019/08/25 20:00

No Image

焼き付いた丸善ツバメ

阿賀野川の舟運で栄えた街の旧道に面した給油所跡の防火壁に、丸善石油のツバメが黒く残っていた。元は赤であり、ここだけ焼き付けられたような感じだ。

旧道に面した…と書いたが、この給油所の背面をバイパスが通っている。新店舗のようなENEOSがそちらにある。こちらは車庫として使われているようだが、右端に出光色の灯油の計量器がある。丸善のマーク、出光の計量器、新店舗のようなENEOS…。すべて系列が異なる謎。【はじめはかせ♪さんのご指摘にて修正】

上の写真の左の防火壁の裏には…

光の当たり具合か、赤いツバメが飛んでいた。ただし、隣の建物との隙間は狭く、また置くにいくほど狭まっていて、まるで閉じた穴に突っ込んでいくかのように見えた。

- 0 コメント

- 2019/08/24 20:00

No Image

佐渡汽船深夜便

佐渡汽船のサイトを見ていたら、お盆期間に臨時で深夜便が出る。これはおもしろい。乗ってみたい。8月10(土)・11(日)・12(月)日の3連休、ちょうど11日には新潟まつりで花火があがる。

全国的にお盆休みが始まる初日10日(土)は渋滞が怖いので、9日(金)夜かその明け方に東京を出るとして、となると佐渡に日帰りするのは11日か12日。12日は佐渡で走り回ったあとで東京に戻るのは体力的にキツイかもしれない。そう考えて、11日(日)に、深夜便で佐渡に渡り、夕方新潟に戻り、花火を見ることにした。フェリーターミナルは実家からバイク10分、花火だって昭和大橋まで歩こうと思えば歩ける距離。そういう意味では大変ありがたい。

8月11日(日)午前2時。思ったよりも多くのバイクが待っている。クルマも人も多い。とはいえ2等船室は充分に寝ころがれる程度でよかった。

往路はときわ丸。就航したばかりの2014年のGWにも乗っている。あれから5年だが、まだまだ塗装もきれい。

【関連記事】佐渡汽船 おけさ丸のディテール

日本海越しに毎日のように見て育った佐渡だが、渡るのは7回目くらいか。バイクでは3回目。今回は内陸を走ろうと思った。両津から南へ向かい、30分ほどした山道で、右カーブ越しに朝日が差し込んでいた。

佐和田。佐渡は港がある両津が最大の市街地という印象があるかもしれないが、国中平野の中心、佐和田のほうがずっと街だ。

帰りはおけさ丸。

ゴゴゴゴゴゴゴゴ……

バウバイザーが上がり、ランプウェイが下ろされると、そこにはバイクが6台横並び、その後ろには同じ形のトラックが2台。カッコイイ!

まだ日も高いうちに佐渡を後にするのは忍びなかったが、よくばりな行程なので仕方ない。それにしても、これだけステキな場所を、新潟に住んでいたころはまったく行かなかった(生が鋼の修学旅行が最後)というのは、なんともったいないことだろうか。もし新潟在住だったら、年1くらいで行っている…かな?(そんなに行ったら飽きるかな)

*

おまけ。構内移動用というか両港を行き来するコンテナのための日野プロファイア。「平成11年式」「平成23年入替」と書かれている。

- 0 コメント

- 2019/08/22 20:00

No Image

第5期真人沢水路橋(小千谷第二発電所用)

第3期・第4期真人沢水路橋(小千谷発電所用)の続き。

真人沢水路橋(まっとさわ)を過ぎ、道なりに1~1.5車線の県道を進む。写真右にあるように、県道は山裾をなぞるように敷かれ、谷側には田が広がる。

そんな真人沢をまたぐ、マッス感あふれる橋。これが「第5期真人沢水路橋」だ。

こちらの水路は、第3期・第4期真人沢水路橋よりもはるかに高い、標高150m付近にある。

近代的な外観。この中を水が……

上から覗いてみたくて、道を歩いて上る。

鋼製なので塗装標記がある。

コンクリート部分についていた銘板。

真人沢水路橋

設計 信濃川工事事務所

施工 日産建設(株)

設計荷重 53.0t/m

けた自重 5.5t/m

水荷重 42.8t/m

雪荷重 47t/m

基礎 直接基礎

基礎根入 けた座面から2.5m

着手 昭和63年3月

しゅん功 昭和63年10月

(カシミール3D+地理院地図+スーパー地形セット)

第3・4期、そしてこの第5期真人沢水路橋の走る導水ルートは、地形図ではわかりにくい。右下からきている青い破線は第3・4期のもので、一見、山本第二調整池に入っているように見えるが、第二調整池の湖面標高は140mほど。水路より40mほども高い。つまり、山本第二調整池の下をくぐり、山本調整池に入る。そして小千谷発電所に至る(二つある発電所マークの左のほう)。一方、左下から来たこの水路は第二調整池に入り、新小千谷発電所(二つある発電所マークの右側)に入る。

真人沢水路橋(まっとさわ)を過ぎ、道なりに1~1.5車線の県道を進む。写真右にあるように、県道は山裾をなぞるように敷かれ、谷側には田が広がる。

そんな真人沢をまたぐ、マッス感あふれる橋。これが「第5期真人沢水路橋」だ。

こちらの水路は、第3期・第4期真人沢水路橋よりもはるかに高い、標高150m付近にある。

近代的な外観。この中を水が……

上から覗いてみたくて、道を歩いて上る。

鋼製なので塗装標記がある。

コンクリート部分についていた銘板。

真人沢水路橋

設計 信濃川工事事務所

施工 日産建設(株)

設計荷重 53.0t/m

けた自重 5.5t/m

水荷重 42.8t/m

雪荷重 47t/m

基礎 直接基礎

基礎根入 けた座面から2.5m

着手 昭和63年3月

しゅん功 昭和63年10月

(カシミール3D+地理院地図+スーパー地形セット)

第3・4期、そしてこの第5期真人沢水路橋の走る導水ルートは、地形図ではわかりにくい。右下からきている青い破線は第3・4期のもので、一見、山本第二調整池に入っているように見えるが、第二調整池の湖面標高は140mほど。水路より40mほども高い。つまり、山本第二調整池の下をくぐり、山本調整池に入る。そして小千谷発電所に至る(二つある発電所マークの左のほう)。一方、左下から来たこの水路は第二調整池に入り、新小千谷発電所(二つある発電所マークの右側)に入る。

- 0 コメント

- 2019/08/20 20:00

No Image

第3期・第4期真人沢水路橋(小千谷発電所用)

国鉄小千谷発電所(→JR東日本小千谷発電所;千手発電所、新小千谷発電所と総称して「信濃川発電所」という)のために作られた真人沢水路橋。「まっとざわ」と読む。重厚なコンクリートアートが2本、完全に田しかないような1~1.5車線の山道をまたいでいる。

写真手前(東側)が「第3期」、奥(西側)が「第4期」のものだ。

第3期から第4期を見る。

戦前から平成まで都合5期まで実施された首都圏の鉄道用発電所の計画のうち、1939(昭和14)年に運用を開始した千手発電所の計画が第1・2期で、発電後の水をそのまま再利用して小千谷発電所で発電する、というのが第3・4期だ。

地形図から読み取ると、水路の標高は100mほど。地形図では水路隧道の真上にため池が書かれていて、調整池かと誤認しそうになるが、それは地上部の別のものだ。

左が第3期、右が第4期。

第3期の銘板。表面が波打っている。通常の、鋳造の銘板ではないように見える。

信濃川水力発電第三期

真人澤水路橋

昭和26年5月竣功

設計者 國鉄信濃川工事々務所

施工者 前田建設工業株式會社

第4期の銘板。

信濃川水力発電第4期

真人沢水路橋

開きょ 163M20

開さくずい道 千手方20M70 小千谷方20M10

ずい道 小千谷方10M00

設計 信濃川工事局

施行 第2工区共同企業体(飛島建設株式会社)

しゅん功 昭和44年11月

第3期の千手方(上流方)。こういうふうに、山腹から飛び出し、山腹に突っ込んでいる。

開渠部はどうなっているのだろうか。第3期の小千谷方に登ってみたのだが、時期は8月、草がすごい。

早朝だったので、草に靴から腿までびしょ濡れにされながら、やっとここまで到達。これ以上近づくのは無理だった。

手すりがあり、その支柱としてレールが使われているのがわかったくらいで、水流は角度的に見ることができなかった。実は8月上旬に2回出向いているのだが、今度は草のない晩秋か春先に改めて来なくてはならない。

* * *

さて、「信濃川工事事務所」「信濃川工事局」について。のちに信越地区の工事を担当する局となったが、そもそもは、この信濃川水力発電計画のために、東京・田端に信濃川電気事務所を開設したことに遡る。

島秀雄の前と後の国鉄技師長であり、のちに国鉄総裁となった藤井松太郎の評伝『剛毅木訥』(田村喜子)には、1931年に千手に設けられた信濃川電気事務所(田端のをいったん閉鎖したのちに新たに開設された2代目なのか、移転扱いなのかは不明)に昭和12年ころに着任した様子が描かれている。藤井は浅河原調整池の設計に関わったのち、翌年には本省に戻され、鉄道省派遣橋梁修理班として大陸に渡った。

帰国後、1945年春に上越線の電化も担当していた信濃川地方施設部(おそらく電気事務所の発展)副長として千手に転勤。1944年11月に休止となっていた「第3期工事」を手がけ、終戦後の1947年7月に本省に戻った。部署を移るうち、のちに政治家となり、建設大臣や国土庁長官を歴任、田中角栄派の大番頭となる当時電気局長だった西村英一とともに信濃川発電所の第三期工事再開に向けて動き出す。

1949年の国鉄発足とともに信濃川地方施設部は信濃川工事事務所となる。藤井は第8代所長となる。そのころ、田中角栄が事務所に顔を出している様子が『剛毅木訥』に物語として描かれている。この真人沢水路橋も物語では触れられるが、残念ながらモブの一つである。藤井は竣功後、48歳にして理事・技師長として本社に戻り、十河信二の新幹線に反対して更迭され、のちに認識を改め、島秀雄の後に技師長として返り咲いたのは有名な話である。

【参考】

にいがた土木構造物めぐり

- 0 コメント

- 2019/08/19 20:00

No Image

新潟交通入船営業所

新潟の実家に行くたびに見ている、新潟交通入船営業所。みなとトンネルの開通と「シモ」の衰退でで役割が少し変わったが、相変わらずこの木造モルタルぽい建物が鎮座している。

相変わらず、社名や営業所名が脱落したままだ。

高校生のころは、ここにバスの定期を買いに来た。暦の月単位でしか買えなかったが、いまはどうなんだろう。

今回は何十年ぶりかで中に入ってみた。鉄道の駅ではなく、バスの営業所でこういう雰囲気があることに、たまらない魅力を感じる人は多いだろう。

朝はそれなりに通勤・通学で使う人が多いのかな。日中は閑散としていた。

バスに乗るとしたら横七番町二丁目から乗るのだけれど、この日は入船営業所から乗った。始発から乗ったのは、私含めて4人。ちょっと(?)前まで、新潟駅行きは最大でも12分に1本あったのが、いまでは土休日は1時間に2本。時刻表を見ないと乗れないものになってしまった。

また、いま「八千代橋経由新潟駅行」となっている路線は、1980年ころまでは「沼垂行」だった。また、別に「川岸町行」があった。横七番町二丁目バス停で待っていると、見えたバスの方向幕が3文字(川岸町)だと「あーあ」と思ったものだ。沼垂行は、どうやら沼垂あたりで周回してどこかで待機して新潟駅まで回送され、附船町行きになっていたようだ。新潟駅の乗り場も、右端の2番乗り場から4番乗り場に変わった。それとてあと何年だろう、高架化が完成すると、また思い出が一つ消える。

●2012年の記事

新潟交通入船営業所

- 0 コメント

- 2019/08/18 20:00

No Image

新々樋曽山隧道

・あふれこぼれる水路橋と樋曽山隧道

・新樋曽山隧道のつづき。

3本ある水路隧道の、新潟平野側から見て真ん中のものが、新々樋曽山隧道。樋曽山隧道(初代)・新樋曽山隧道は(信濃川水系の西川から引かれた)矢川の水を日本海に排出しているが、これは大通川の水を排出している。見えているのは「大通川放水路」だ。

大通川は新川の上流部分であり、人工の水路で、信濃川の水を直接排水するのではなく、潟の水を抜いて田を改良するために掘られたものだ。3本の水路隧道が並び、それぞれ日本海に排水してはいるが、この新々樋曽山隧道だけ、流す水の出自・性格が異なる。

大通川放水路はいくつかの水路と立体交差しているが、その下流である新川は西川と大規模に下立体交差している。

西川水路橋(新潟県) 水の立体交差

さて、その新々樋曽山隧道の前にはゲートがある。

隧道側から。

新新樋曽山隧道の呑み口。

隧道からゲート方向を見る。

振り返って、矢川との立体交差。水路隧道になっているのが大通川放水路。矢川は写真でいえば左右に横切っているが、当然、見えていない。

もう一度、隧道方向を。左が新新樋曽山隧道につながる大通川放水路、右が樋曽山隧道(初代)に通じる矢川の排水路。右のほうが水位がずっと高い、それは、一つ上の写真の通りに立体交差しているので、当然といえば当然だろう。

・新樋曽山隧道のつづき。

3本ある水路隧道の、新潟平野側から見て真ん中のものが、新々樋曽山隧道。樋曽山隧道(初代)・新樋曽山隧道は(信濃川水系の西川から引かれた)矢川の水を日本海に排出しているが、これは大通川の水を排出している。見えているのは「大通川放水路」だ。

大通川は新川の上流部分であり、人工の水路で、信濃川の水を直接排水するのではなく、潟の水を抜いて田を改良するために掘られたものだ。3本の水路隧道が並び、それぞれ日本海に排水してはいるが、この新々樋曽山隧道だけ、流す水の出自・性格が異なる。

大通川放水路はいくつかの水路と立体交差しているが、その下流である新川は西川と大規模に下立体交差している。

西川水路橋(新潟県) 水の立体交差

さて、その新々樋曽山隧道の前にはゲートがある。

隧道側から。

新新樋曽山隧道の呑み口。

隧道からゲート方向を見る。

振り返って、矢川との立体交差。水路隧道になっているのが大通川放水路。矢川は写真でいえば左右に横切っているが、当然、見えていない。

もう一度、隧道方向を。左が新新樋曽山隧道につながる大通川放水路、右が樋曽山隧道(初代)に通じる矢川の排水路。右のほうが水位がずっと高い、それは、一つ上の写真の通りに立体交差しているので、当然といえば当然だろう。

- 0 コメント

- 2019/08/17 20:00

No Image

新樋曽山隧道

あふれこぼれる水路橋と樋曽山隧道のつづき。

3本ある水路隧道の、新潟平野側から見て左端(南端)のものが、新樋曽山隧道。樋曽山隧道(初代)と同じく、矢川の水を日本海に排出している。

流れ込む水を制御する新樋曽山隧道水門。周囲の水田の標高が6~7mほどなので、水路の底は2~3mほどか。3門のうち右の1門は別の水路に繋がっているようだ。

反対から。

水門を抜けた水は、かなりの角度をもって新樋曽山隧道に流れ込む。

「新樋曽山隧道」という扁額が掲げられている。

近くにある新樋曽山隧道竣工記念碑。最初の樋曽山隧道からの経緯についても書いてある。文面を書いた一人は「新潟高等学校教官渡辺秀英」。

●関連項目

新々樋曽山隧道

3本ある水路隧道の、新潟平野側から見て左端(南端)のものが、新樋曽山隧道。樋曽山隧道(初代)と同じく、矢川の水を日本海に排出している。

流れ込む水を制御する新樋曽山隧道水門。周囲の水田の標高が6~7mほどなので、水路の底は2~3mほどか。3門のうち右の1門は別の水路に繋がっているようだ。

反対から。

水門を抜けた水は、かなりの角度をもって新樋曽山隧道に流れ込む。

「新樋曽山隧道」という扁額が掲げられている。

近くにある新樋曽山隧道竣工記念碑。最初の樋曽山隧道からの経緯についても書いてある。文面を書いた一人は「新潟高等学校教官渡辺秀英」。

●関連項目

新々樋曽山隧道

- 0 コメント

- 2019/07/27 20:00