プロモーション

カレンダー

最新記事

(02/10)

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

カテゴリー

twitter2

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

プロモーション

プロモーション

No Image

ブルーハイウェイラインの東京苫小牧航路と近海郵船の東京釧路航路

ツーリングトレイン釧路/ツーリングトレイン根室の前後の話。

1995年7月28日(金)。まだ銀座にあった会社を定時で退社していったん目白台のアパートに帰宅し、20時20分頃、TT250Rに大きな荷物をくくりつけて出発。会社のすぐそば、晴海通りを有明のフェリーターミナルに向かった。まだ晴海大橋も豊洲大橋もなく、晴海通りを南東に向かうと3車線が左折となり、ホテル浦島をかすめて春海橋経由で回り込んでフェリーターミナルへ。

その途中の交差点でZRXに乗った人となんとなく挨拶し、偶然にも帰りも同じフェリーになるのだが、これが今にいたるまで続くバイク仲間ができるきっかけとなった。

乗船手続きを済ますと、この紙をもらった。出港は23時30分。2泊3日、所要30時間。今回はB寝台を奢った。

船は、さんふらわあえりも。苫小牧着は7月30日(日)の朝5時30分。雨が降っていた。

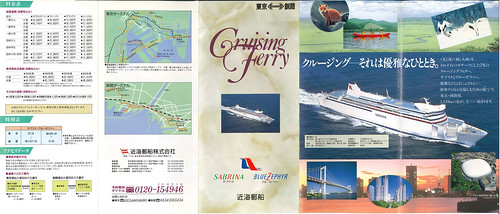

A4両面の、ブルーハイウェイラインのパンフレット。

帰りは、近海郵船の釧路東京航路。

フェリーの乗船券は見当たらないが、バイクにくくりつける航送票があった。1泊2日だが30時間近い所要時間だったと思う。釧路東京間のフェリー、復活してほしい。。

5ツ折両面カラーの近海郵船のパンフレット。

1995年7月28日(金)。まだ銀座にあった会社を定時で退社していったん目白台のアパートに帰宅し、20時20分頃、TT250Rに大きな荷物をくくりつけて出発。会社のすぐそば、晴海通りを有明のフェリーターミナルに向かった。まだ晴海大橋も豊洲大橋もなく、晴海通りを南東に向かうと3車線が左折となり、ホテル浦島をかすめて春海橋経由で回り込んでフェリーターミナルへ。

その途中の交差点でZRXに乗った人となんとなく挨拶し、偶然にも帰りも同じフェリーになるのだが、これが今にいたるまで続くバイク仲間ができるきっかけとなった。

乗船手続きを済ますと、この紙をもらった。出港は23時30分。2泊3日、所要30時間。今回はB寝台を奢った。

船は、さんふらわあえりも。苫小牧着は7月30日(日)の朝5時30分。雨が降っていた。

A4両面の、ブルーハイウェイラインのパンフレット。

* * *

帰りは、近海郵船の釧路東京航路。

フェリーの乗船券は見当たらないが、バイクにくくりつける航送票があった。1泊2日だが30時間近い所要時間だったと思う。釧路東京間のフェリー、復活してほしい。。

5ツ折両面カラーの近海郵船のパンフレット。

PR

- 0 コメント

- 2019/04/03 20:00

No Image

ツーリングトレイン釧路/ツーリングトレイン根室

1995年夏、バイクのツーリングで初めて北海道に行った。当時は「テントは山でやむを得ず張る物だ」という主義のもと、屋根のあるところで寝ることにして荷物を減らしていったと思っていたのだけれど、当時の手帖を見たら思い出した。テントを持っていたんだけれど、天気が悪いことと、安価に泊まれるので一度も使わなかったんだった。そして、行き当たりばったりの行程ゆえ、3泊がライダーハウス、3泊がツーリングトレインとなった。

「ツーリングトレイン」とは、釧路駅・根室駅と、確か富良野駅に、JRが旧型客車を留置し、旅人に安価で寝泊まりさせてくれた施設。内部は「お座敷客車」のようにフラットになっていたと思う。まったく記憶がない。上の写真は根室駅の「ツーリングトレイン根室」だ。

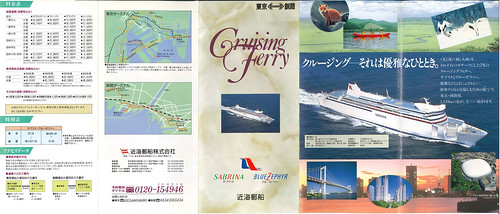

そのときに受け取った案内。見ると、ホームのない線路に留置した客車だ。上の写真を見るとわかるが、ホームの上にバイクを駐車できたようだ。1995年7月30日。朝、苫小牧に上陸し、襟裳岬を経由して根室まで走った。初めてのバイクでの北海道、とにかく走りたかった。

そこで出会った人たち4人で、翌朝、納沙布岬の日の出を見に行った。曇天が予想されていて、案の定見ることはできなかった。

こちらはツーリングトレイン釧路の案内。根室は2両だったが、こちらは4両だ。

ツーリングトレイン釧路の領収証。駅長印を一つ一つ押している。ナンバリングスタンプ、8月3日のは6桁だが、翌日のは3桁だ。なぜだ。

●関連項目

えさしYOUの思い出

- 0 コメント

- 2019/04/02 22:55

No Image

鳥取県の県界はすべて分水界かと思ったら

鳥取県の地図を眺めていて気がついた。県界がすべて分水界である…? 米子市街地も、すぐ尾根が迫っているため、分水界だ。平野部だけは、さすがに分水界ではないようだが。

(拡大したりして、ずっとなぞって見てください)

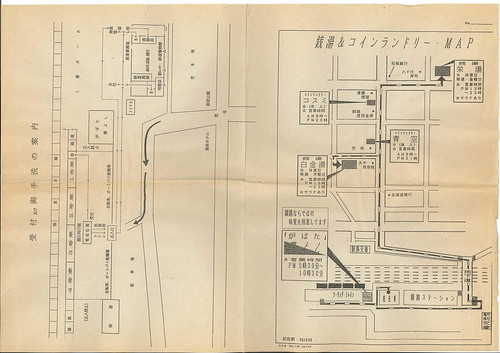

小縮尺の地図を見ていると、県界はすべて分水界のように見えたので、2万5000図相当で丹念に見ていくと、しかし、1個所だけ破れていた。米子市に南接する南部町と島根県安来市の界だ。

(Kashmir3D+スーパー地形+地理院地図に加筆)

赤い線が分水界。これが県界ならパーフェクトだったが、なぜかここだけが安来市になっている。

しかし、島根は「日本でもっとも県界が分水界である県」であることがわかった。他の都道府県界を見ると、いずれも一目見て河川が界になっているところや河川が貫流しているところがわかる。詳細は見ていないが、次点が石川県のようだ。

(拡大したりして、ずっとなぞって見てください)

小縮尺の地図を見ていると、県界はすべて分水界のように見えたので、2万5000図相当で丹念に見ていくと、しかし、1個所だけ破れていた。米子市に南接する南部町と島根県安来市の界だ。

(Kashmir3D+スーパー地形+地理院地図に加筆)

赤い線が分水界。これが県界ならパーフェクトだったが、なぜかここだけが安来市になっている。

しかし、島根は「日本でもっとも県界が分水界である県」であることがわかった。他の都道府県界を見ると、いずれも一目見て河川が界になっているところや河川が貫流しているところがわかる。詳細は見ていないが、次点が石川県のようだ。

- 0 コメント

- 2019/03/05 20:00

No Image

熊本県内にある大淀川水系と槻木峠から入る林道

HEYANEKOの棲み家(へき地ブログ)の記事「宮崎県小林市(旧須木村)田代八重」で、熊本県多良木の、太平洋側に注ぐ大淀川水系の集落・槻木が紹介されていた。2017年GWの九州の林道取材時に近くまで行っていたな…と思ってGPSログを見ると、東シナ海側から峠を越え、少しだけ太平洋側に入って折り返していた。アクソー林道とそれにつながる林道群だ。いずれもピストンではっきりしなかったので、『林道ツーリングガイドブック2017~2018』には掲載しなかった。

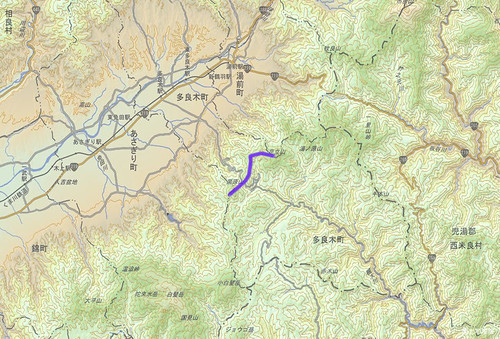

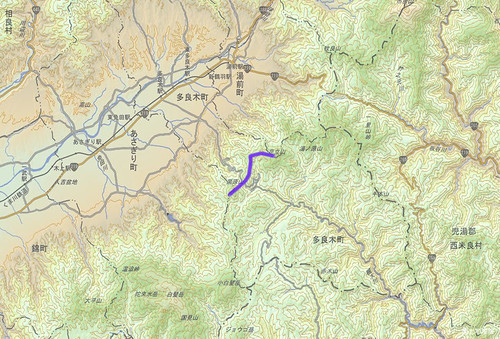

地図で示すとこうなる。紫が分水嶺。

(kasimir3D+スーパー地形+地理院地図)

さらにアップ。

(kasimir3D+スーパー地形+地理院地図)

赤いラインは私のGPSログ。一瞬だが、宮崎県側に入って引き返している。

『ツーリングマップル九州2016』に掲載されている「湯前飯盛林道」に槻木峠から入り、道なりに行ったら地図とはまったく違うルートとなり、北側に抜けることができなかった。道路地図の山間部がいい加減なことはよくあるし、ツーリングマップルの情報が相当に古い場合もよくあるが、これはその顕著な例。

槻木峠。尾根を北に向かう。

槻木峠から北に上がり、送電線付近ではこんな展望が広がる。

尾根の西側を走る。南を向いている?

GPSログ左上の行き止まりはこんな感じ。

GPSログ右上は、舗装路になっているので引き返した。

道中、いくつかの表示や通行止めを意味するロープがある。林道は生きている。

このエリアの西側、熊本県錦町とあさぎり町にも、やはり大淀川水系のエリアがあり、以前「熊本・宮崎県界と分水界」という記事を書いたのでどうぞ。

地図で示すとこうなる。紫が分水嶺。

(kasimir3D+スーパー地形+地理院地図)

さらにアップ。

(kasimir3D+スーパー地形+地理院地図)

赤いラインは私のGPSログ。一瞬だが、宮崎県側に入って引き返している。

『ツーリングマップル九州2016』に掲載されている「湯前飯盛林道」に槻木峠から入り、道なりに行ったら地図とはまったく違うルートとなり、北側に抜けることができなかった。道路地図の山間部がいい加減なことはよくあるし、ツーリングマップルの情報が相当に古い場合もよくあるが、これはその顕著な例。

槻木峠。尾根を北に向かう。

槻木峠から北に上がり、送電線付近ではこんな展望が広がる。

尾根の西側を走る。南を向いている?

GPSログ左上の行き止まりはこんな感じ。

GPSログ右上は、舗装路になっているので引き返した。

道中、いくつかの表示や通行止めを意味するロープがある。林道は生きている。

* * *

このエリアの西側、熊本県錦町とあさぎり町にも、やはり大淀川水系のエリアがあり、以前「熊本・宮崎県界と分水界」という記事を書いたのでどうぞ。

- 0 コメント

- 2019/03/02 20:00

No Image

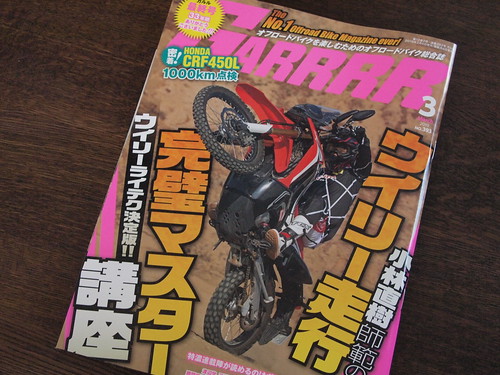

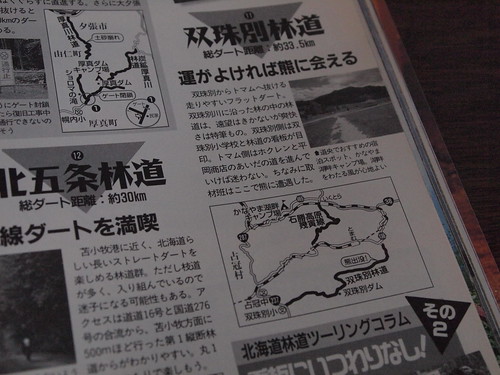

『月刊ガルル』終刊によせて

33年間続いたオフロードバイク雑誌『月刊ガルル』が、突然終わった。発行元のバイクブロスが雑誌事業を閉じるためだという。

この号での珠玉のテキストは、ホッパーちゃん氏だ。そこには「ナンバーワン雑誌が終わるということ」が書かれていた。オフロードバイク専門誌として創刊されたガルルは、発行部数で常にナンバーワンだった。『バックオフ』が学研から創刊され、特に林道ツーリングライダーに好まれたが、最盛期でも部数は2~3割低かったはずだ。広告のページ数も、INDEXを見る限り、ガルルに比べるとはるかに少なかった。1999年、大きく形を変え、事実上撤退した。

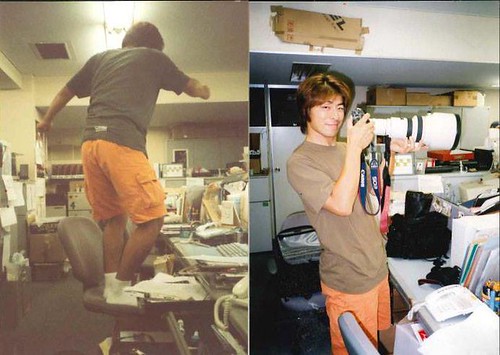

ぼくがガルル編集部に所属していたのは、1999年1月から2004年1月末までのちょうど5年。ガルルには、舟橋編集長をはじめ先輩たち、カメラマンやイラストレーター、デザイナーのみなさん、テストライダーやバイクショップ、レース関係の皆さん、もちろんバイクを快く貸してくださるメーカーや読者の皆さんには本当に多くのことを教わった。いまの自分があるのはその5年間のおかげだ。

京橋時代の4階は、『ガルル』『ガルヴィ』『スキー』『スノーボーダー』の編集部があり、不夜城だった。いかにも「雑誌の編集部」という雑然とした感じがすごく好きだった。まだ駐禁も緩く、帰りに印刷所やデザイナーさんのところに行ったり、帰りが深夜になることも多かったので、クルマで会社に行くことも多かった。バイクではあまり行かなかったが、広報車のテスト(1000km走って燃費を計測する等の企画もあったのだ)を兼ねて乗って帰ることはそれなりにあった。

山崎さんと、広告担当のI氏。向こうはスキーの編集部。

写真は、編集部全員でバイクに乗って南会津に行き、乗り比べようという企画の出発時。

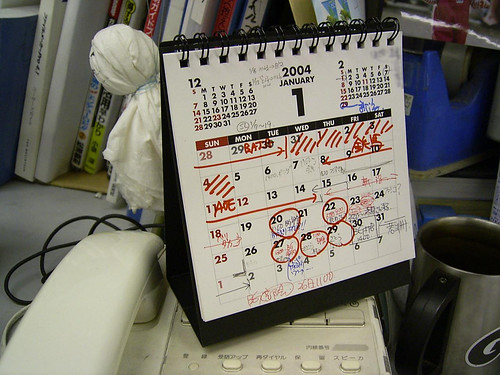

最後の月のカレンダー。20日が入稿日、22日がネーム初校出校日、27~29が校了日。25日がデッド。この月は、8~14の九州取材は、いまはなきマリンエキスプレスで行った。

***

ぼくの手元には、会社の倉庫を整理するときにもらってきた創刊号からのほぼすべての号がある。創刊した頃の号には「街中でウイリーで目立とう」とか「富士山頂へ」のような、いまとなっては社会的にありえない記事がある。また、ぼくが関わっていた頃の号には、いまはもう走れない林道の記事があったりする。こういう貴重な誌面は、公式になんらかの形で公開したいのだが…。

今後、仮に『ガルル』という誌名がどこかで復活したとしても、創刊時から脈々と続いてきたそれではないだろう。でもきっと、なにかの思いで復活するのだろうから、それは応援したいと思う。その日が早く来ますことを。

ガルル関係のみなさん、読者のみなさん、本当にありがとうございました。

ラストイベント、ツアラテックでの「ステフェス」にていただいたステッカー3種と、右下は手持ちの昔のステッカー。

- 0 コメント

- 2019/02/24 20:00

No Image

北関東の市街地の美しい大型×型

茨城県のある都市の、駅も市役所も徒歩圏内という場所にあった大きな倉庫。向かって右は下見板張り、左は塗炭の波板が貼られている。

クルマ2台分はあろうかという大きな入口。戸は左右に分かれる2枚引き戸かと思ったが、向かって右は全部を引き込めないし、左も窓に干渉する。

近づいてみると、4枚引き戸だった。扉の形に沿って、丁寧にコンクリートの敷居がある。

鉄製のレールも見えるので吊り戸と思われるが、上の写真の左の戸の右上角(ややこしい)にはクルマを取り外した跡のようなものがある。開けにくいと思われるが、GoogleMapsのストリートビューではこの扉が開いているし、現役で使われていることがわかる。

面白いことに、右横を覗くと、建物が右カーブしているのがわかる(写真はそれがわかりやすいように角度をつけている)。衛星画像を見ると、建物は道路に対して斜めになっており、上の写真向かって右の角は鋭角、左の塗炭部分は鈍角である。左の塗炭部分は、建物の側面を見ても切り貼りしたようになっており、もしかすると増築したのかもしれない。

- 0 コメント

- 2019/02/18 20:00

No Image

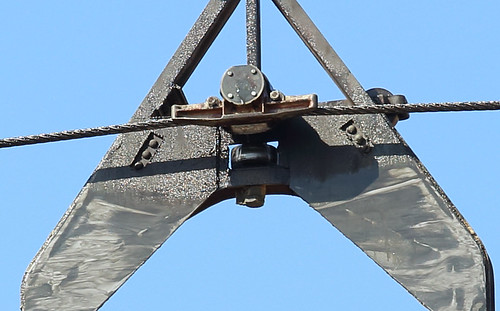

日立セメントのゴンドラの構造とシステム

日立セメントの索道が停止するというので行ってきた。

大平田鉱山の石灰石を、索道で山を越え谷を渡って平地まで運び、そこからベルトコンベヤで工場に運ぶ。上の写真の左から4分の1くらいのところにセメント工場がある。焼成炉のプレヒーターが見えている。

仕組みはスキーのリフトと同じだ。複線自動循環式普通索道と思われ、鉄道でいえばレールに相当する部分は、「駅間」は固定された支索に、両端部はそこから切り離された場内レールに従って移動する。

索道そのものは数多の紹介記事があると思うので、ここでは場内レールでの動きと、搬器(ゴンドラ)の機械部分を見る。

搬器の上にあるケーブルが、固定されている支索。その支索を四つの車輪で伝う搬器を引っ張るのが、腕の中央で噛んでいる曳索。

上のケーブルは無視してほしい。上から2本目が支索、3本面が曳索。曳索を「掴んで」いる。

反対側。両端部では、おそらくこのアームを機械的に回転して、曳索を掴んだり(握索)離したり(放索)する。

という形で1組になったツメが循環している。そのツメが、搬器を引っかけたり解放したりしながら移動させる。スキー場のリフトが、停留場でいったん停止になったりするのは、これと同じ原理だ。

といっても、写真では動きがわからないだろうから、動画で。

搬器のバケットは最大1.25tの石灰石を積める。この原理でいったん停止した搬器に、ホッパーから石灰石が投入される。

卸すところは見学できないが、バケット中ほど下に軸が通してあり、上部のフックがあるので、自動でフックを機械的にはずし、積み荷の重さで回転するものと思われる。

再掲する。バケットを支える軸は、バケットの断面から少しズレている。バケット上部に飛び出すハンドルをおそらく上に上げると、積み荷の重さでバケットがロール方向に回転して積み荷が卸されるものと思う。

その部分の拡大。ハンドルの反対側にローラーがある。おそらく、取り卸し場で機械的にこのローラーに何かが当たって押し下げられ(ハンドルは上に動き)、バケットが(写真でいえば)時計回りに回転するものと思われる。

バケット裏面には円筒がついているが、これがなにか、わからない。荷役の際に、機械的に何かと接触してバケット回転に関係するのかもしれない。

なお、裏面にはいくつか孔が空いている。水抜きと思われる。

【同日追記】

level_7gさんより「搬器の下に付いてるローラーは、鉱石積込み時に搬器の左右位置を固定するためのもの」とご教示いただきました。

- 0 コメント

- 2019/02/17 20:00

No Image

慶應SFC・石川初研究会の展示「庭仕事」と『思考としてのランドスケープ 地上学への誘い』(石川初著)

2019年2月7日(木)から10(日)まで、慶應SFC・石川初研究室の展示会「庭仕事」が、渋谷のギャラリールデコで開催されている。SFCの加藤研、早稲田の佐藤研との合同展示だ。

入口ではGPSログが出迎えてくれる。GPSログは、『ランドスケール・ブック』(石川初著/LIXIL出版)の表紙になっているほど石川さんと密な関係のものだが、今回の展示はGPSログは使われてはいるものの、行動や地形にべったりというものはない。おもしろい。

もっとも大きなスペースでの展示は、3年目の神山プロジェクト。徳島県の神山町でのフィールドワークの積み重ねの結果のいろいろな発見。実際に研究室の学生たちから解説を受ける。よどみなく、解釈しきって自分の言葉として話す学生たちは、本当にすごいと思う。

ここに神山の地図をおいておく。青が神山町の範囲、赤が国道。国道といっても、神山町に出入りする道はすべて「酷道」である。(カシミール3D+スーパー地形セット+地理院地図で作成、加工)

「道の集落『名(みょう)』の空間構造と景観」。傾斜地の集落には、車道と歩経路がある。それらと敷地・建物の関係を分析している。いくつもの集落を歩き、「名」に出会った。

こちらは神山の市街地で、住人が夕方になるといろいろな目的で歩き始める。そのルートを集めたところ、外部からは道だとは認識できないところが道となっていたり、そういうところを歩くとアップダウンがなくて非常に歩きやすかったりということがあった。それを可視化すると、既存の地図に記載された道とはまったく異なるものができあがった。地域の人にしかわからない小径は無数にある。それらを丹念に拾って気づいたときの喜びというか外部への伝わらなさというか、そういうことまで感じられる。

FAB-Gについては前年の展示に詳しかったし、過去の石川さんのトークや後述する『思考としてのランドスケープ 地上学への誘い』にも詳しいので割愛する。

学生個々の展示は、人の生活・思考を別のスケールで捉えたものが多かった。ありふれた言い方では「再定義」「言語化」とも言えるのかもしれないが、「スケール」という概念をベースに解説することで、展示の統一性も出るし、より思考も整理されていくようだ。

この展示が10年、20年と続けば、各年で発表されるテーマの傾向と変遷を社会や個人と結びつけて俯瞰して見る人が現れるだろうし、そのころに集積された神山における視点を見たい。

入口ではGPSログが出迎えてくれる。GPSログは、『ランドスケール・ブック』(石川初著/LIXIL出版)の表紙になっているほど石川さんと密な関係のものだが、今回の展示はGPSログは使われてはいるものの、行動や地形にべったりというものはない。おもしろい。

もっとも大きなスペースでの展示は、3年目の神山プロジェクト。徳島県の神山町でのフィールドワークの積み重ねの結果のいろいろな発見。実際に研究室の学生たちから解説を受ける。よどみなく、解釈しきって自分の言葉として話す学生たちは、本当にすごいと思う。

ここに神山の地図をおいておく。青が神山町の範囲、赤が国道。国道といっても、神山町に出入りする道はすべて「酷道」である。(カシミール3D+スーパー地形セット+地理院地図で作成、加工)

「道の集落『名(みょう)』の空間構造と景観」。傾斜地の集落には、車道と歩経路がある。それらと敷地・建物の関係を分析している。いくつもの集落を歩き、「名」に出会った。

こちらは神山の市街地で、住人が夕方になるといろいろな目的で歩き始める。そのルートを集めたところ、外部からは道だとは認識できないところが道となっていたり、そういうところを歩くとアップダウンがなくて非常に歩きやすかったりということがあった。それを可視化すると、既存の地図に記載された道とはまったく異なるものができあがった。地域の人にしかわからない小径は無数にある。それらを丹念に拾って気づいたときの喜びというか外部への伝わらなさというか、そういうことまで感じられる。

FAB-Gについては前年の展示に詳しかったし、過去の石川さんのトークや後述する『思考としてのランドスケープ 地上学への誘い』にも詳しいので割愛する。

学生個々の展示は、人の生活・思考を別のスケールで捉えたものが多かった。ありふれた言い方では「再定義」「言語化」とも言えるのかもしれないが、「スケール」という概念をベースに解説することで、展示の統一性も出るし、より思考も整理されていくようだ。

この展示が10年、20年と続けば、各年で発表されるテーマの傾向と変遷を社会や個人と結びつけて俯瞰して見る人が現れるだろうし、そのころに集積された神山における視点を見たい。

石川さんの活動のごく一部、主として地図・地形・スケールの面を10年くらい拝見しているけれど、昨夏に刊行された『思考としてのランドスケープ 地上学への誘い』を見て、個々の活動のすべてをスケールで説明しているということに圧倒された。そして、その「スケール」という道具についての説明は、同じ文脈を共有しない人にも、すごくわかりやすく書かれている。

本書には、膨大な、視点を見いだした例とそこからの考察が詰まっていて、その対象は個人の手仕事からドボクにまで及んでいる。一冊の中で整然と並んだそれらを読み終えるとき、読者は自然に副題にある「歩くこと、見つけること、育てること」という行為を、今回の展示のようなものを見るときに対象から読み取ることができるようになるだろう。

本書を読んでおくと、この展示がすべて一つの思考の元に存在していることがよくわかる。自分が学生のときに『思考としてのランドスケープ 地上学への誘い』や石川研があったとしても、自分にはとてもそれらを理解する能力などなかった。優秀な学生たちと一緒に歩いたらさぞ楽しいだろうと思う。そんな機会があったらぜひ参加してみたい。

* * *

まったく関係ないが、神山町の東の外れ、佐那河内村との界には「府能トンネル」の旧道「府能隧道」がある。平成29年の推奨土木遺産に認定されている。以前、ブログに書いていたので再掲する。

・府能隧道(国道438号)

- 0 コメント

- 2019/02/09 15:05

No Image

索道平隧道(有峰林道) 信号機の転がる覆道

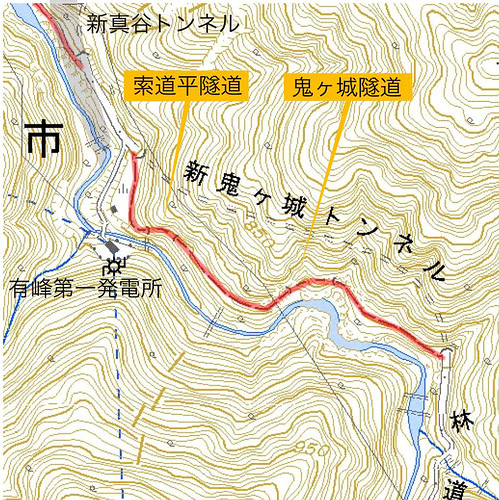

新真谷トンネルを抜けると新鬼ヶ城トンネルにつながるが、ここでも谷側に旧道がある。上記の地図は2009年のうおっ地図で、赤い線を載せたところが旧道だ。その一つ目が索道平隧道。

このシンプルな西口坑口の向こうには、驚くべき光景が広がっていた。

索道平隧道には覆道がつながっているが、とりあえず振り替える。こちらが東口坑口。

片側交互通行用の信号機がうち捨てられていた。2灯式が一つ、3灯式が二つ。

信号待ち約5分。

平成6年(1994年)小糸工業製造のA形プログラム「多段」式交通信号制御器。

平成3年(1991年)足立電材製造の交通信号機用接続端子函。新鬼ヶ島トンネルの完成は平成12年(2000年)3月なので、10年も使われずに放棄されたということだ。高価なものだろうが、再利用できない理由があるに違いない。知りたい。

先走って信号機の写真を挙げたが、トンネルを出るとこう見える。

覆道を出たところ(西口)。覆道に「索道平隧道」と掲げられている。

この「索道平」というのは有峰第一発電所工事にちなんだものと思われる。和田川左岸の工事のために、右岸の有峰林道から合計4個所にケーブルクレーンやロープウェイが架設された。その索道のなにかしらの施設があったのだろう。

●関連項目

・埋められた大萩隧道(有峰林道)

・イタドリ隧道(有峰林道)

・信号があった真谷トンネル(有峰林道)と和田川第一発電所

・ニンニク隧道

- 0 コメント

- 2019/01/22 20:00