|

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。  宮古復興の目的も持ち、2018年6月22日から運航を始めた宮古~室蘭間の川崎近海汽船の航路。私用するフェリーは「シルバークイーン」。かつて八戸~苫小牧航路の深夜の便に使っていた船だ。2020年3月末で八戸~室蘭に短縮されるため、2月初頭に友人と3人で乗りに行った。  クルマで早朝に宮古港に着き、車中で仮眠を取った。7時15分頃に起きて外を見ると、大きな船体がもう見えていた。宮古着は時刻表では7時55分だが、それよりも早い到着だ。見ると、港内にタグボート「岩手丸」が待機している。シルバークイーンが港内に入ると動き出し、岸壁近くでターンすると、いっしょにターンする。  乗船すると、船体を岸壁に押しつけていた。ボーディングブリッジをつけることができないくらいのうねりがあったためだろうか。 ちょっと時間を戻って。  着岸し、ランプが降りると、清掃の人たちが20人くらい乗り込んでいった。   宮古港は、とにかくきれいだった。   売店もいろいろなものが売っている。それだけでなく、食事もとれる。かき揚げうどんを注文。  この日はうねりがあり、ボーディングブリッジがつけられないため、徒歩乗船の客はバスで乗船。とはいえ、客はぼくら3人のみ。    徒歩乗船だが、車両甲板から。   宮古港。   定刻の9時25分には出港。 PR 長年、通勤はトートかショルダーだったのだけれど、帰り道に歩くこともあるのでリュック型にしたくて。とはいえ、登山タイプは頑丈だけれどもストラップが多くゴツいのがイヤで、かつ小さいの…10L程度のがよくて。

カンケンのキッズとかちょうどいい大きさだけれど、あまりにみんなが持っている(いた)のと、品質と価格の差がある感じがして。とりあえずしばらくは娘が中学生のころ使ってた、袋にショルダーストラップがついただけ、みたいなのを使っていた。柄はヒッコリー。

11月半ばにmozのハンズオリジナルというのを見かけて、これはいいと購入。ところが、20回も使っていないのに、ショルダーストラップの縫製がほつれた。無理な使い方はしていないので、単純に品質の問題。ちょっと残念な気持ち。もう2カ月も前出しレシートもないけれども、ダメ元でハンズに相談したら、「展示品限りしか在庫がないのですが…」とのことだけれども交換してくれた。よかった。

かといって、「やはり登山用に限るな!」とはならない。例えば、カリマーのデイパック。

これは重いものを入れたりパンパンにしたりと過酷な使い方もしたけれども、ここがほつれる? 実用的には、ここがもっとほつれても背負えなくなることはあるまいが、非常によろしくない。   これもカリマー、ZOOMというリュックにもなるウエストバッグ。数年でウエストバッグ下部が避けた。カリマーですよ。そりゃ、あれだけ高かった80年代のカリマーと、お手頃価格になったいまのカリマーは違うのだと思うけれど、登山用品メーカーと思ってもこんなものか。(このZOOMはたぶん2000年代前半くらいに買って、破れてからはずっと保管してあったのだけれど、さっき出して見たら内側が加水分解でベタベタになっていたので処分するしかないな) こうなると、あれだけ雑に扱ってもびくともしなかった、高校時代の通学に使っていたタウチェのシンプルさが懐かしい。90年代後半はツーリング時の工具入れにしていて、たしかトランポ内で泥々にしてしまって処分した気がする。いま復刻版が倍くらいの価格で売っていますが。

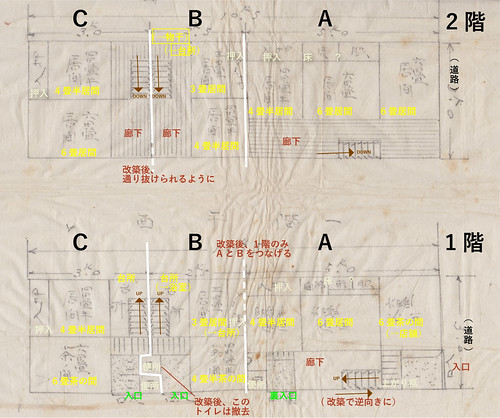

一昨年に父が亡くなるのに前後して、実家では思わぬものが出土したりしていた。そのなかに、ぼくの旧実家の、昭和5年に建てたときの間取り図があった。

その旧実家はおもしろい造りをしており、3世帯が住んでいた。ぼくの家族(祖母は二女・5人)、大叔母(五女)とその息子(2人)、大叔母(七女・独身、1人)である。風呂は一つ、トイレは二つ、階段は三つあった。加えて、実家は文房具や駄菓子、雑貨を扱う店をしていた。その建物は昭和56年に解体され、いまの家が建った。 とはいえ、ぼくが暮らした旧実家は、実は昭和42年頃に父母の結婚に合わせて内部を改造した後の姿。ここでご覧に入れるのは、昭和5年に新築した当時の間取りである。戦後に1階の表の部屋を店舗に改造している。  上の図でいうと、Aが磯部家、B・Cは親戚等に貸していた。いくつか入れ替わりがあったようで、最終的には上述の通り、B(2階のみ)に大叔母(七女)、Cに大叔母(五女)とその息子が住んでいた。 さて、単純に間取り図を見ると、14部屋ある。カッコ内は改造後の姿だ。6畳と4畳半が目立つ。押入は少ない。ぼくの家である「A」の廊下が広く、1間ある。たしかにそれくらいあった。余分なスペースは物置になっていたと思う。残念ながら、家の中の写真は残っていない 3月26日付の、新潟県による建築認可証の印が残っている、  ぼくは10歳まで旧実家に住んでいた。ふと気づいたのだが、新築後の家は浪人生のときまでなので、旧実家で暮らした時間のほうがわずかに長い。

右膝日記のとおり、入院していた。病棟での食事はパナソニック電工の「デリカート」という電動補助カートで配られていた。なかなかおもしろいものだったので記録しておく。

病院食は、このようにトレーが二つに分かれ、片方(写真では右)に温かいもの、他方(左)には冷たいものがセットされる。何百食も、それも患者個人個人の状況に応じて作るために、セットするだけでも相当な時間がかかるだろう。セットできたものから、それぞれ保温・保冷する必要がある。 そこで、保温・保冷ができる、デリバリーカートの登場だ。  シチサン写真。「前」。全面上部についているのはカメラ。側面上部には放熱用の穴。  カメラ。  反対側。側面上部にはパネル。後述。 押す側。上部に前面カメラからの映像を映すモニタ、中部にハンドル。おそらく「押し下げて移動・バネで水平に戻すとブレーキ」などとなっているのだろう。  メインスイッチはキー。また、表示から、バッテリーを積んでいることがわかる。  側面。左右で見ると、トレーは3列収納できる。  側面。NFブレーカー、AC200Vの入力、庫内温度の設定。トレーを収納する扉には「保温」「保冷」と書いてある。この写真は「1」と「2」の間だが、「左:保温、右:保冷」の観音扉を開けると、トレーを取り出せるようになっている。 コンセントは、上の「押す側」の写真で壁から出ているコードが見える。  適温配膳車 デリカート 品番 CD1048FP 食事のトレーは、保温・保冷部分それぞれトレーごと温かく・冷たくなっているので、トレーの棚自体が保温・保冷になっているのだろう。 |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|