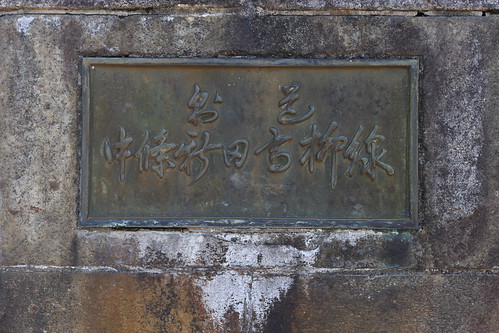

国道404号に連続するボーストリングトラスがある(あった)ことを書いたが、そのまま南下すると国道403号に合流した先に、少し離れてはいるがやはりボーストリングトラスがふたつある。その一つ、仙田橋。いまは指定からはずれたが、つい先年まで、この橋を渡る道が国道403号だった。右岸にバイパスができ、切り替えられた。 国道404号に連続するボーストリングトラスがある(あった)ことを書いたが、そのまま南下すると国道403号に合流した先に、少し離れてはいるがやはりボーストリングトラスがふたつある。その一つ、仙田橋。いまは指定からはずれたが、つい先年まで、この橋を渡る道が国道403号だった。右岸にバイパスができ、切り替えられた。小坂橋 連続するボーストリングトラス(1) 鷺之島橋 連続するボーストリングトラス(2)  これは左岸、東側。この橋を渡ると中仙田の集落に入る、という雰囲気がある。 これは左岸、東側。この橋を渡ると中仙田の集落に入る、という雰囲気がある。  東側の親柱の左は「仙田橋」、右は「県道 中條新田高柳線」(「県道」かどうか読めないが、大河津付近なので)。これは、架橋時には国道ではなく、県道だったということだろう。 東側の親柱の左は「仙田橋」、右は「県道 中條新田高柳線」(「県道」かどうか読めないが、大河津付近なので)。これは、架橋時には国道ではなく、県道だったということだろう。 西側。ポニータイプと言いたくなるような横構だ。 西側。ポニータイプと言いたくなるような横構だ。  西側の親柱、左は「昭和36年7月竣功」、右は「せんだばし」。 西側の親柱、左は「昭和36年7月竣功」、右は「せんだばし」。この仙田橋が架かるのは旧川西町。十日町市のサイトにかつての川西町の広報誌の昭和35年11月10日版のPDFがあり、そこに仙田橋のことが掲載されている。 http://www.city.tokamachi.lg.jp/site/kyusityousonkohoshi/page_kawanishi/pdf/ka_1960_11.pdf 見出しは「中仙田の永久橋」。本文には「これまでチベットといわれてきた仙田郷」「昨年完成した室島橋と全く同型の、ボーストリングトラス…雪国の鉄橋としては最も合理的に設計され…」といった記述がある。 spl.thnx @watanabejin PR  小坂橋 連続するボーストリングトラス(1)の続き。 小坂橋 連続するボーストリングトラス(1)の続き。国道404号がふたたび渋海川を渡り返すところにこの鷺之島橋はある。ここが、旧越路町(塚山側)と旧小国町の境界になっていた。いまはひっくるめて長岡市である。これは北側。   親柱、南北の記載事項は左は小坂橋の逆で、左は「昭和33年6月竣功」、右は「鷺之島橋」。 親柱、南北の記載事項は左は小坂橋の逆で、左は「昭和33年6月竣功」、右は「鷺之島橋」。 銘板。 銘板。1948年3月 新潟県建造 建示(1955)二等橋 製作 株式会社東京鉄骨橋梁製作所 (材質?)SS41  対岸に渡り、シチサン気味に。対岸の橋台の一部、大きな丸い石を骨材としたコンクリート製の、旧橋の橋台にも見えるが、果たして? 対岸に渡り、シチサン気味に。対岸の橋台の一部、大きな丸い石を骨材としたコンクリート製の、旧橋の橋台にも見えるが、果たして?   南側の親柱、左は「橋長42.70m 巾員6.00m」。右は「さぎのしまばし」。  東側に架設中の新しい桁。路盤は嵩上げされ、プレートガーダーになる。 東側に架設中の新しい桁。路盤は嵩上げされ、プレートガーダーになる。すでに新橋に切り替わっているはずで、近々、ボーストリングトラスは撤去されるに違いない。 spl.thnx @watanabejin  長岡市から渋海川を遡るかたちで走る国道404号は、塚山を過ぎると南下し、小国を目指す。その途中、渋海川がヘアピン状に屈曲する部分を串刺しするように連続して渡るところがあり、そこに兄弟のようにボーストリングトラスがふたつ、架かっている。その北側が、この小坂橋だ。 長岡市から渋海川を遡るかたちで走る国道404号は、塚山を過ぎると南下し、小国を目指す。その途中、渋海川がヘアピン状に屈曲する部分を串刺しするように連続して渡るところがあり、そこに兄弟のようにボーストリングトラスがふたつ、架かっている。その北側が、この小坂橋だ。 プラットトラスのボーストリングトラス。真下には旧橋の橋脚跡がふたつ。 プラットトラスのボーストリングトラス。真下には旧橋の橋脚跡がふたつ。  親柱、左は珍しくスペックが書いてある。「橋長42.70m 巾員6.00m」。右は「こさかばし」。 親柱、左は珍しくスペックが書いてある。「橋長42.70m 巾員6.00m」。右は「こさかばし」。 銘板。 銘板。昭和30年(1955) 新潟県建造 内示(昭和14年)二等橋 製作 株式会社東京鉄骨橋梁製作所  南側は真正面気味のシチサンで。真横から撮れる場所はない。 南側は真正面気味のシチサンで。真横から撮れる場所はない。  親柱、左は「昭和30年11月竣功」、右は「小坂橋」。 兄弟橋・鷺之島橋は架け替え工事が進行しているが、こちらの小坂橋も架け替えの予定があるようだ。 http://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/cate06/koshiji/h24-gijiroku2.html spl.thnx @watanabejin 続き。 鷺之島橋 連続するボーストリングトラス(2)   綾部橋。綾部の市街地で由良川は2回、クランク状に曲がる。その西側(左岸)が市街なのだが、国道27号は右岸を走る。綾部街道として兵庫県の池田から伸びてくる国道173号とも右岸で合流している。市街と国道をつなぐのが、この綾部橋だ。とはいえ、本町通からつながるこちらは今は旧道となっており、駅前を通る府道8号と丹波大橋が新道の扱いになっている。 綾部橋。綾部の市街地で由良川は2回、クランク状に曲がる。その西側(左岸)が市街なのだが、国道27号は右岸を走る。綾部街道として兵庫県の池田から伸びてくる国道173号とも右岸で合流している。市街と国道をつなぐのが、この綾部橋だ。とはいえ、本町通からつながるこちらは今は旧道となっており、駅前を通る府道8号と丹波大橋が新道の扱いになっている。綾部大橋は、7連のボーストリングトラスだ。各桁29.26m、96フィートといったところか。  ポニートラスなのに高さ制限2mという違和感! しかも東から西への一方通行。こちらは東側(右岸)。 ポニートラスなのに高さ制限2mという違和感! しかも東から西への一方通行。こちらは東側(右岸)。@Einshaltさんからご指摘いただいたのだが、そういえば、なぜ高さ制限なのか。三等橋(大正15年示方書)だから活荷重は6t、となれば高さ2mを超すトラックだって通ってもいいはずだ。なにか理由があるのだとは思うが、不明。   右岸の親柱、左は「昭和四年六月架設 昭和四十八年三月補修」、右は「あやべはし」。左には、府道450号のヘキサと「H450H020起点」と書かれた標識が見切れている。後述の「終点」も参照されたい。 右岸の親柱、左は「昭和四年六月架設 昭和四十八年三月補修」、右は「あやべはし」。左には、府道450号のヘキサと「H450H020起点」と書かれた標識が見切れている。後述の「終点」も参照されたい。 幅員は4.5m。現在、この幅員では小型車の行き違いすら不可能と定義されている(京都府の例)。そのため、一方通行になっている。 幅員は4.5m。現在、この幅員では小型車の行き違いすら不可能と定義されている(京都府の例)。そのため、一方通行になっている。 銘板がある。 銘板がある。大阪 松尾鉄骨橋梁株式会社 製作  下流側(北側)には旧橋の橋脚跡とおぼしきものが見える。 下流側(北側)には旧橋の橋脚跡とおぼしきものが見える。 左岸側(西側)。高さ制限のガードは、ゼブラ模様の右岸側と違って青だ。こちらからは進入禁止なのだが、高さ制限のガードはともかく、標識までもあるのだな。 左岸側(西側)。高さ制限のガードは、ゼブラ模様の右岸側と違って青だ。こちらからは進入禁止なのだが、高さ制限のガードはともかく、標識までもあるのだな。  親柱、左は「由良川」、右は「綾部橋」。左側には、対岸に対応して府道450号のヘキサと「H450H020終点」と書かれた標識がある。府道450号は、先の右岸を進んだ国道27号との交点を終点とする、由良川左岸を走る道路だが、この「起点・終点」の意味がわからない。 親柱、左は「由良川」、右は「綾部橋」。左側には、対岸に対応して府道450号のヘキサと「H450H020終点」と書かれた標識がある。府道450号は、先の右岸を進んだ国道27号との交点を終点とする、由良川左岸を走る道路だが、この「起点・終点」の意味がわからない。美しいこの橋は、国登録有形文化財でもある。その説明板には幅員は5.2mと書いてある。これはトラスも含めた幅員と推測する。 ・歴史的鋼橋集覧 【追記】 @Einshaltさんから、さらにこんなリンクをご教示いただいた。 ・あやめ市民新聞 時代の架け橋 綾部大橋の76年 高さ制限が加わったのは昭和48年の改修時とのこと。駅前を東西に走り、丹波大橋に至る府道は昭和49年開通、主要交通はそちらに移ったようだ。また「綾部市の公共下水道のマンホールのふたには、 綾部大橋もデザインされている」そうなのか、気づかなかった。ほか、非常に貴重な証言が散りばめられている。このすばらしいリンク先が消去されませんように。  大阪市の鶴見緑地西端にかかる緑地西橋。かつて心斎橋として使われていたボーストリングトラスの桁が保存されている。 大阪市の鶴見緑地西端にかかる緑地西橋。かつて心斎橋として使われていたボーストリングトラスの桁が保存されている。歴史的鋼橋集覧によれば、1873年(明治6年)に心斎橋として架けられたあと、1908年(明治41年)に境川橋、1928年(昭和3年)に新千船橋、1973年(昭和48年)にすずかけ橋と転用を繰り返され、1989年(平成元年)にここに保存された。 PDF同人誌『日本の廃道』の2008年4月号には詳しい紹介があるのでそちらをぜひご覧いただきたい。  ただし、桁は構造にはなっていない。プレートガーダーの横に意匠として貼り付けてあるだけだ。とはいえ、こうして保存されるのは非常に貴重なことと思う。 ただし、桁は構造にはなっていない。プレートガーダーの横に意匠として貼り付けてあるだけだ。とはいえ、こうして保存されるのは非常に貴重なことと思う。   一見、きちんと構造物として使われているのかと思ってしまう。 一見、きちんと構造物として使われているのかと思ってしまう。  床版は反っているのだが、心斎橋時代はどうだったのだろうか? 床版は反っているのだが、心斎橋時代はどうだったのだろうか? |

カレンダー

最新記事

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

(10/22)

(10/21)

(10/20)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|