|

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。  武光橋 PCローゼ橋の直下に旧道が見える。これは、大迫ダム建設のためにつけかえられたものだが、古い空中写真を見ると「付け替え道路のための付け替え道路」のようだ。現道を三代目とすると、暫定的な二代目。かつての集落は、橋となっている二代目の向こう側にあり、初代は三代目の下に埋もれているように見える。橋の上流側の桟橋的な構造からして、仮設的なものにも感じられる。 (地理院地図より作製)  2車線にするには幅員が狭いけれど、しっかりと作ってある。これが仮設の道?  旧橋の橋脚。下流の大滝ダムのダム湖に相当するので撤去しないのだろうか。  上流側。現道(三代目)の直下に護岸があり、そこが旧道(初代)、この桟橋は仮設の二代目?   ここから橋がかかっていたはずだが、もぎとられたようになっている。  対岸の話になるが、武光橋の旧橋を渡った先にシェッドがある。    武光橋の少し下流にある旧道と旧橋。 2000年代の付け替え道路の写真やR169の歴史については、サイト「3ケタ国道放浪記」に詳しい。 PR  唐木田駅(上記地図の右上)の左下、南多摩尾根幹線に対して「渡り線」のような形で道路がある(赤い線)。地図左下から右上に向かう際にそこを通ることにした。ところが。  入れない。いや、徒歩だから入れるんだけれど、車道としての用途は廃されている。  なのに、少し入って振り返ると、標識どころか青看がある。見る自動車はないはずなのに。  何かの目的があって残されているのだろう。犬の散歩をする人とすれ違った。また、自転車で休んでいる人がいた。散歩道としては使われているようだ。長池のほうへの分岐もある。つい、「クルマが来ないならここでテント張ってもよさそうだな」などと考えてしまう。すぐそんなことを思うのはサガ。  「出入口につき駐車禁止」とある鉄の扉があったが、その前後は背の高い草に覆われ、クルマの突入を拒んでいる。その奥には通信鉄塔があったが、使われてなさそうだ。帰宅後、検索してみると米軍の由木通信所、というものがあり、2016年に日本に返還されたそうだ。Wikipediaもあってびっくり。東京都のサイトにも記載があった。  陸橋から北を見る。胸の空く眺め。  南を見る。  この陸橋は「長池上小山田陸橋」というが、銘板は1枚が紛失、残り3名は橋名だったので、何年の架設かは不明。  北側の出口付近。運送会社の大型トラックのプールとなっている。そして、出たところには青看。これは、この柵の向こうのわずかな道路…事実上、運送会社のためには役立っている。 * さて、この渡り線のような道はなぜできたのか。そんなことは検索のしようもないと思っていたが、今昔マップで古い地図を見ていたら、実は古来からの道であることがわかった。  (今昔マップ1896-1909) 町村道(間路)として、このルートが描かれている。  (今昔マップ1944-54) 町村道(達路)になった。  (今昔マップ1998-2005) グッと下って2000年前後。南多摩尾根幹線建設中は、この道路が未完成区間をつないでいた。この時代が、もっともクルマの交通量が多かったに違いない。 この時代の地形図を見ると、この区間の完成がもっとも後になっていたようだ。おそらく、この区間の完成をもって、この由緒ある里道(あえて「里道」という)はその役割を終えた。

ヨッキれんさんの『山さ行がねが』の「隧道レポート 新潟県道45号佐渡一周線 野崎トンネル旧道」で取り上げられている旧道の西側は、野崎トンネル旧旧道の片洞門として紹介した。

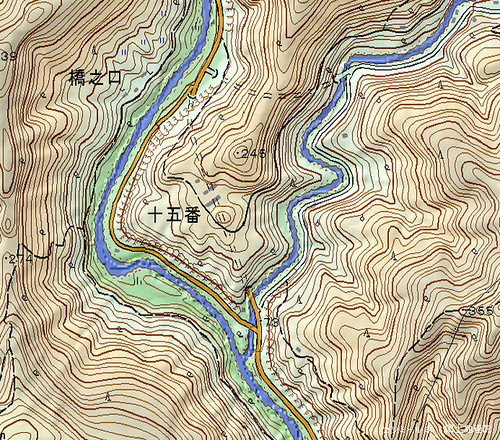

(↑2014年4月撮影) そのときは途中で引き返したのだけれど、2017年夏に小木から赤泊まで徒歩で行ったときに、改めて全部通ってやろうと思ってしまった。ヨッキさんのレポートの内容などすっかり忘れて…。 さて、ここからは2017年夏の撮影である。上の写真のところを抜けると海のレベルまで降りることとなり、振り返って西を見るとこんな光景が広がっている。   陸上交通とは隔絶された場所にあるコンクリートは、すごく惹かれる。それが、もはや用をなさないとしても。荒波に削られ、そこかしこに潮だまりができていて、貝や蟹がいる。いつまでも遊んでいたいが、赤泊発の船に乗るためには、そこそこ急がねばならない。 ここで東を見ると…  こんなだ。旧道の朽ちた洞門と、その擁壁、その下には防波堤。 擁壁は、見ての通り、なんとか足がひっかかる。擁壁に向かって右の岩をも体の保持に使えば、登るのは難しくはない。そして登った先には、洞門があるのだが、洞門の鉄骨が張り出していて、洞門の「前」にはなかなか行くことができなかった。 洞門の鉄骨をつかめば…とも思ったが、その鉄骨は完全に腐食していて、断裂している。そこに全体重をかけることはできなかった。また、骨だけに見える洞門だが、そこに体を潜り込ませるような隙間はなかった…ような気がするが、ちょっと覚えていない。ヨッキさんのレポートと同じく、一瞬だけ宙を泳いで洞門の前に立った。  ヨッキさんが訪問して1年後とはいえ、ちょっと大きく崩れた東口の洞門。塞ぎ板がだいぶ変わっている。そして、この先が、こうだった。  崖側いっぱいにはみ出た緑。藪なのか、土砂崩れなのか。何度か足を踏み出したものの、これは越えられなさそうだった。かといって、海側に降りることも不可能だった。やむなく、引き返したのだが、後から改めてヨッキさんのレポートを見ると、この激藪を越えている…。そうか、行けば行けたのか…。  擁壁、下りは怖い! ヨッキさんですら下っていないのだ。野崎隧道の高さが3.5mというから、鉄骨の洞門は4m近いだろう。それと比すと、擁壁は高さ5mくらいか。しかし、向かって右の岩をうまく使いつつ、なんとか降りた。足の位置が「あと2m」くらいになると、もう飛び降りてもなんとかなる高さになるのでホッとした。ヨッキさんに「ここ、下りましたよ!」と言いたいなあ、という妙な自意識とともに西口に引き返した。でも、激藪を越えれば、完抜できたんだよな…。  (Kashmir3D+スーパー地形+地理院地図) 宮崎県の国道219号を一ツ瀬ダム方面に……上の地図で下から上へ向かっていて、トンネルに入らずに旧道らしき「十五番」と書かれた岬を迂回する明かり区間を走ろうとしたら、すでに取り付け道路が切られていた。  上写真の左に見えるのが、旧道だ。こちらの新道とは高さの差もあるし、こちらへの取り付け部分である橋が撤去されている。  しかし、電線は旧道に敷設されているので、逆側からは入れるよう維持はなされるだろう。  道路を挟んで、坑門右側にも道路があり、こちらもやはり断絶している。冒頭写真右端の擁壁の向こうだ。  このような形で断絶している。この道へは、冒頭の地図を見るとわかるが、東陵トンネルを北に抜けた向こう側に新たにトンネルが掘られ、それでつながっている。  おまけ。一ツ瀬ダム。 |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|