|

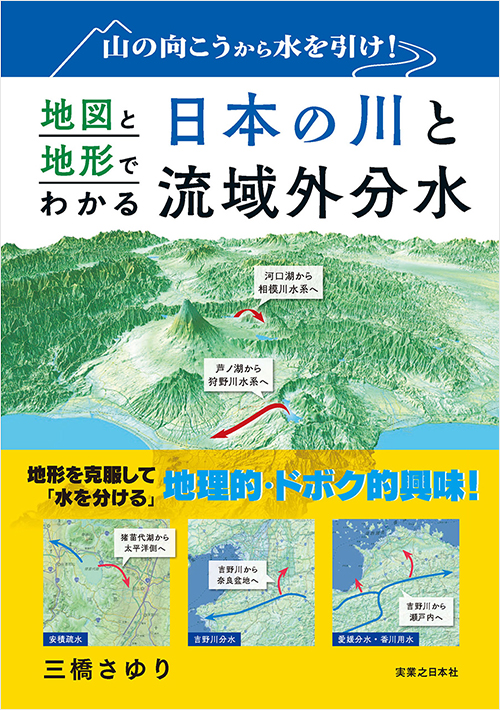

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。  (カシミール3D+スーパー地形+地理院地図) 凸凹地図を見てもらったほうが早い。疏水百選の一つ、稲生川。十和田市の三本木原を潤し、太平洋に至る全長40kmのこの川は、すべて人工河川だ。火山灰の地質であることなどから稲作にはとても向いていなかったこの地に導水するために作られた。新渡戸稲造の祖父、新渡戸傳(つとう)である。  青森県道40号を走っていたら、交差点に「幻の穴堰」と書かれた小さな看板が目に留まった。いったん通過して、気になるので戻り、そちらに曲がった。すると道沿いに看板がある。   冒頭の地図のとおり、この地には2本の水路トンネルがある。幕末から明治末までに作られたのは稲生川のほうで、その北、標高差12mほど(らしい)高い位置を並行する「国営水路」は昭和に入ってからの建設だ。その国営水路の計画以前に、南側にもう1本を掘ろうとしたが、未成に終わった。その横穴が「幻の穴堰」して残されている。  すぐそこに穴が空いているらしい。しかし、予備知識皆無であり、盛夏・猛暑+水が流れ出てきているため、足元はぬかるむし猛烈に蒸し暑い。なので見学はできずに退散。 この穴堰や稲生川については、農水省のYouTube動画が2本ある。 参考/三本木原開拓の歴史 【こんな本も作っています】  PR  福島県相馬市の海側のおもしろい位置にある樋門(左の水路トンネル)。このあたりの海岸線は写真左のように壁状になっているのだけれど、そこをトンネルで水を潜らせて海側にプールを設け、そこから海に排水している。内陸側は八沢浦といい、干拓地だ。 後述するようにここは東日本大震災で大きな津波被害を受けている。おそらく水門は嵩上げされ、上屋は新しくなっている。 地理院地図で水色は標高0m以下、青は標高マイナス1m以下。ここを干拓するために作られた水路と樋門(=堤防を貫通する水路トンネル)だ。 (今昔マップ on the web 東北地方太平洋岸1901~1916) かつてここが沼沢地だった時代の地形図。    このプール部分から海にどう排水しているのかは、肉眼ではわからない。最初にできたときは海底を水平に掘り進め、干潮時にサイフォンの原理で海の中に排水していたようで、初期のころはすぐに詰まり、その除去作業で多数の人命が失われている。 これらはおそらく震災後に嵩上げされている。  樋門を上流側から。海際に立ちはだかる丘を潜っている。  写真中央に見えているのは八沢排水機場。この排水路と樋門のおかげで、八沢浦は300ha強を干拓できた。その経緯はこちらのPDFに詳しい。 周辺は、東日本大震災で津波に洗われ、甚大な被害を受けた。ここで集落がまるごと消滅し、亡くなった方も50人近い。現地はもともと干拓地で平たかったにせよ、現地に立つと、津波被災の平野部独特の、平たい印象がさらに強い。   銘板と記念碑。 ***

一つ丘陵を越えた古磯部(こいそべ)地区に、福島交通のバス転回場がある。そこまでの道が砂利道というのも珍しい。そのさらに北の鴨部川に、防空壕の跡がある。  なんとなく、掘りやすそうな地質に見える。 岡山県岡山市水門町。地図で見ると、千町川の河口に中洲のようなものがあり、そこには家が建っている。その両側は橋と表現されている。  現地で空撮するとこうだ(もっと高く上げればよかったのだが、現地が制限区域だと勘違いして上げなかった)。中洲のようなところには家がいくつか建ち、その両側には水門がある。ここの地名は水門町。 ここに建つお宅は、かつては(?)水門を管理する役割を担っていたらしい。  左岸川の水門を下流から。  ゲートの柱に銘板がいくつもある。上から 千町川大水門 しゅん功 昭和47年3月 施工 大本組 千町川水門 扉体形式 鋼製ローラーゲート… 製造年月 昭和46年12月 製造者名 三井造船株式会社 一級河川千町川 千町川大水門 岡山県岡山地方振興局建設部  右岸側の水門を下流側から。  こちらの銘板は、上から 千町大水門 千町大水門 純径間×扉高 16.00m×4.60m… 製作年月 昭和59年12月 製作 三井造船株式会社 一級河川千町川 千町大水門 岡山県岡山地方振興局建設部 となっている。 ということは、左岸は「千町川大水門」または「千町川水門」、右岸は「千町大水門」という、微妙に異なる名称なのだろうか。それとも単純に誤記なのだろうか。 尾道と今治を結ぶ「しまなみ海道」は有名だが、周辺には橋で結ばれた島がたくさんある。向島の南東にある田島は本土と内海大橋で結ばれ、横島が田島と睦橋で結ばれている。  内海大橋(うつみ)。周辺は「内海」と書いて「うつみ」「うちのうみ」「うちうみ」といろいろな読み方をするので、難しい。 普通、最短距離を一直線に架橋するが、ここでは中間地点に岩礁があったこと、海峡を大型の船舶が通航することから、岩礁を利用して二つのニールセンローゼを架けた。ここをバイクで走ったとき、何も持たずに歩いている年輩の男性がいた。日常的な買い物などだろうか。歩いてこの距離…。写真は田島から対岸の本土を見る。  こちらは、その田島と横島を結ぶ睦橋。陸続きにしか見えないが、ここには「坊地ノ瀬戸」がある。両島から伸びた砂嘴に道路と橋が乗っかっている。  前方の軽自動車が突っ込んでいるところが田島の端部。こちらに腹を見せている防波堤は横島。その間の海は、田島側からは見えない。  今昔マップ(1895-1898)より、まだ橋が架かる前の坊地瀬戸(「ノ」の表記がない)。  北上川河川歴史公園にある、北上川分流施設。  現地では、古墳と羨道のように見えた一本松樋管。旧北上川の河口付近左岸にあった、堤防を潜る樋管。地元の「稲井石」を使った石積み。ここに移設・展示されている。  鉄材で補強されている。  説明板。  こちらは新北上川の河口付近の堤防の中から発掘された煙突。開鑿した当時の工事で使われたものらしい。  説明板。 旧月浜第一水門 脇谷閘門・脇谷洗堰 鴇波洗堰・鴇波水門・鴇波締切堤 |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|