ようやく、むつ湾フェリーの「フェリーかもしか」に乗れた。この航路は、津軽半島の蟹田と下北半島の脇野沢を結ぶもので、バイクのツーリングでは、ついそれぞれの半島を1周しようとするため、これを利用すると一部をはしょることになる。そういうわけで、津軽半島、下北半島とも何回かずつ走ってはいるが、利用の機会がなかった。上の写真は脇野沢港だが、乗ったのは蟹田港からだ。 このフェリーかもしかは新潟鉄工所製。つまり、ぼくの実家から徒歩圏内で建造されたということだ。なんだかすごく嬉しい。  朝イチの蟹田発の便。前日に予約しておいたので、万全。「10連休」のGWなので、けっこうな観光客のクルマ。率直に言って、意外。   車両甲板。バイクは船体に斜めに押しつける形で止める。ランプウェイは船首と船尾にあり、蟹田からは後入り・前出し(何か名称はあるのだろうか)。   総トン数611トン。客室も外部デッキも狭いが、とはいえデッキから見下ろすと、それはそれは大きく感じる。客室は独立シートで、桟敷はない。  操舵室に貼られた「むつ湾の事故防止のために【ほたて貝・たら底建網等の漁場位置図】」。湾に浮いたブイの間は100mもない。そんなところを操船していく。海が荒れた日などは視界も悪く、相当に難しいのではないか。 船の旋回窓の支柱は横。鉄道用の旋回窓は縦。覚えておくといいよ!  (加悦SL広場のキ100)  この航路は、カマイルカが寄ってくることで有名だ。このときも何頭かが並走してきた。  先に「前日に予約して」と書いたが、フェリー乗り場にテントを張った。すぐ近くに夏期だけ営業するキャンプ場があり、オフシーズンでもテント張ることくらいできるだろうと当てにしていたのだけれど、近寄ることすらできなかった。 たまたま、フェリー乗り場と国道の間のスペースが、無料駐車場で、トイレもあった。最初はそこに張ろうかと思ったけれど、ここはおあつらえ向きに芝生だし、ベンチもある。ありがたくここに張らせてもらった。別にクルマが1台、わいわいやっていた。 20時ころか、パトカーが巡回に来た。テントから顔を出し、敵意のないことを示す。パトカーは停まりもせず、職質も受けなかったが、以後、何度も回ってきた。  これは2000年7月上旬の東北ツーリングで、脇野沢で撮影したもの。乗ったわけではない。このときは港の片隅にテントを張った記憶がある。 PR  津軽半島を周回する国道は、三厩から西はR339、東はR280。まさにその場所に、東日本フェリーの痕跡があった。  三厩と福島を結ぶ航路は、Wikipediaによれば、1965年-1983年・1987年・1989年-1992年・1998年に運航していたようだ。三福航路と呼称していたようだ。現役のタイミングではここに来ていないので、見ていない。 手元のJR時刻表1991年8月号によれば、7月1日~8月31日の運航で、 三厩 福島 950← 750 1020→1220 1450←1250 1520→1720 という1日2往復。2等800円、クルマ4m9400円、5m11800円。  そこでであった年配の方に、当時の話を振ってみた。「でかい船がきててなあ。港も整備したんだ。いまも三厩港の施設はあるよ」。しかし、現地に行っても、建屋などはなかった。  すぐ向かいには、国道の境目。実は、国道280号はここから函館までは「海上国道」となる。 そのあたりの経緯はサイト『山さ行がねが』に詳しい。 ■関連項目 大畑港のいま  (以下、1981~1983年ころの情景としてお読みください) 佐渡は、毎日のように「裏の浜」で見えていた。当然、佐渡汽船も常に視界の中にいた。佐渡汽船のりばまで徒歩圏内(隣の校区)だったし、信濃川べりはよく行っていた。 ぼくが子供の頃は、佐渡汽船はさまざまな大きさのフェリーを運航しており、たしか大きな船は「おとめ丸」と「こがね丸」、そして小学校6年生のときには大きな「こさど丸」が就航した。当時直江津航路にいた「おおさど丸」より「こさど丸」のほうが大きいのは、なんだかファニィな感じがした。 そんな中、もっとも好きなのは、ちんまりした「さど丸」だった。大型の「おとめ丸」「こがね丸」に対して、こんな小さな船も混ざるのか。東京の電車で例えて言えば、10両編成の電車が行き交うのに、なぜか当該列車だけ4両編成、みたいな感じか。京急か。  その「さど丸」は、確かヨコに「新潟-赤泊」と書いてあった気がする。もう佐渡航路には入っていなかったような。あくまでも記憶ですが。その「さど丸」も、いつしか新潟港から姿を消した。寺泊~赤泊の両泊航路に転配されたのだ。以降、ぼくもあまり気にかけなくなった。  その「さど丸」の模型が、佐渡汽船ターミナルで展示されていたので見に行った。11月末まで転じされている。  総トン数599.7トンというが、のちに1200トン級に改造されている。といっても計算方法というか、甲板の考え方の変更なのか。  佐渡汽船初のカーフェリー。  この公式写真は、小学校6年生のときの佐渡への修学旅行の際にもらった佐渡汽船のパンフレットの裏にも載っていた。  「ときわ丸」の模型と「ときわ丸」。 ●「さど丸」に関するサイト ・インドネシアで現役の「さど丸」の写真 https://journals.worldnomads.com/merantau/photo/11011/870089/Indonesia/Ferry-heading-to-Padangbai-from-Lembar ・「さど丸」を含む各船舶の「その後」 【船】佐渡汽船のフェリー達(2016/9/14追記) ●関連項目 ・佐渡汽船 ときわ丸 車輌甲板のディテール ・佐渡汽船 おとめ丸のディテール

ツーリングトレイン釧路/ツーリングトレイン根室の前後の話。

1995年7月28日(金)。まだ銀座にあった会社を定時で退社していったん目白台のアパートに帰宅し、20時20分頃、TT250Rに大きな荷物をくくりつけて出発。会社のすぐそば、晴海通りを有明のフェリーターミナルに向かった。まだ晴海大橋も豊洲大橋もなく、晴海通りを南東に向かうと3車線が左折となり、ホテル浦島をかすめて春海橋経由で回り込んでフェリーターミナルへ。 その途中の交差点でZRXに乗った人となんとなく挨拶し、偶然にも帰りも同じフェリーになるのだが、これが今にいたるまで続くバイク仲間ができるきっかけとなった。  乗船手続きを済ますと、この紙をもらった。出港は23時30分。2泊3日、所要30時間。今回はB寝台を奢った。  船は、さんふらわあえりも。苫小牧着は7月30日(日)の朝5時30分。雨が降っていた。   A4両面の、ブルーハイウェイラインのパンフレット。 * * *

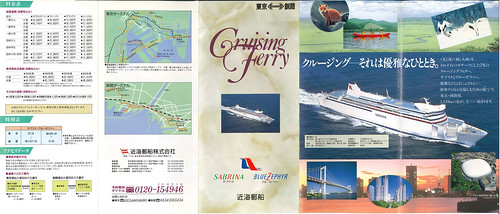

帰りは、近海郵船の釧路東京航路。  フェリーの乗船券は見当たらないが、バイクにくくりつける航送票があった。1泊2日だが30時間近い所要時間だったと思う。釧路東京間のフェリー、復活してほしい。。   5ツ折両面カラーの近海郵船のパンフレット。 |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|