|

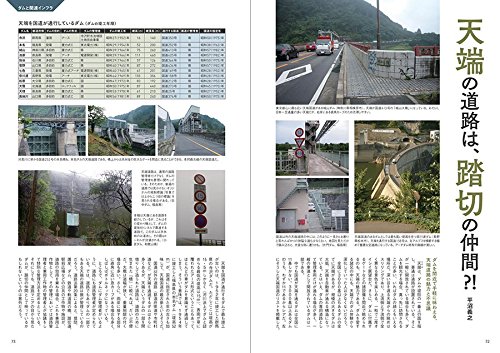

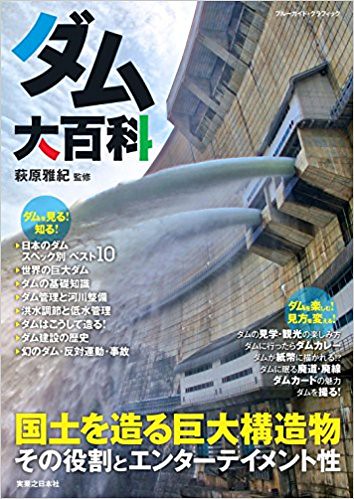

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。  国道152号については後日、項を改めるが、20年ぶりくらいに大鹿村を走った。かつては隔週で走りに行っていた地域だが、そのころは特に土木構造物の知識もなく、このコンクリートローゼ・小渋橋を通ってもなにも「見ていなかった」。 2006年に、少し下流に新小渋橋が架けられ、国道の線形改良も含めて移設された。いまこの橋は、国登録有形文化財として、実用ではあるが、余生となった。  小ぶりで、実にスマートなランガー。支間34.4m、高さ7.05m。  幅員5.5(幅6.5m)。   右岸の親柱、左は「小渋橋」、右は「昭和三十一年三月しゅん工」。ただし、説明板によれば、大鹿村の橋梁台帳には昭和32年4月1日竣工とあり、5月13・14日に渡り初めをしたというので、架設されてから供用まで1年強かかったことになる。  コンクリートローゼは、左右のアーチを結ぶ天井のブレースのハンチが、すごくコンクリートの構造物ぽくて好き。  コンクリートローゼは、内側にくぼみを造り(というよりも「リブを出っ張らせ」かもしれない)、アクセント(かつ構造上の強度確保)しているものが多い。  左岸側。   親柱左には「小渋橋」、右には「こしぶばし」。  左岸・下流側より。 PR  二瀬ダムの堤体上は、埼玉県道278号である。最近、三峯神社が毎月1日に頒布する『白い氣守』目当ての大渋滞が起きている、まさにそのルートである。  堤体上は、見ての通り、信号による片側交互通行の1車線だ。といっても、ここがボトルネックなわけではなく、この先、三峯神社までの道も狭い。そもそも大渋滞の原因は、駐車場待ちや放置駐車だ。 トップの写真下に移っている道は、新道である。ここには2013年まで、名物の「隧道内分岐」があった。ストリートビューにもあるし、詳細は『山さ行がねが』をご覧いただきたい。 『山さ行がねが』 隧道レポート 国道140号 駒ヶ滝隧道 前編 いまはその隧道内分岐は廃止されたが、GoogleMapsには旧道も描かれている。 旧道についてはこれで十分なので、ここではその「新道」の迫力をお伝えしたい。  ストリートビューでは、トンネル(現在は廃止)の左に見えている直進方向、それがいま、この形である。高い桟橋構造による2車線道路。  バスの車長が12mとすると、高い脚で25mくらいだろうか。隧道内分岐を作った当時は、こういう構造を実現するよりも、隧道内分岐を選択する方が合理的だったのだろう。  床版の下にある通路は、建設のためのものだろうか。点検用にしては大がかりすぎる。 こうした桟橋上の橋としては、山形県の肘折希望大橋が有名だ。   こうした、鋼管を橋脚として利用した橋というのは、これから増えていくような気がする。 最後にもう一度、堤体上の道を。  こうした堤体上の道については、『ダム大百科』で、『山さ行がねが』の平沼義之さんが書いておられるので、ぜひご一読いただきた。    秩父鉄道の撮影地として有名な安谷川橋梁(あんや)のすぐ横に、国道140号の旧道の「安谷橋」がある。ご覧のとおり、いささか複雑な見た目を擁するプラットトラスだ。開通は1923年(大正12年)。 見た目が複雑なのは、当初のシンプルなプラットトラスから、2回にわたって補強がなされているためだ。そもそも、トラスが2組ある。そして、下弦の下に台形の補強がある。  「歴史的鋼橋集覧」によれば、当初、床版は杉板だった。後年、床版は鉄筋コンクリート製になるが、交通量の増大への対処だろう、1958年には、さらなる補強のためにトラスの内側にトラスを追加した。上の写真で見ると、当初からのトラスはC型のチャンネル材をレーシングで柱状にしているが、追加されたトラスは溶接で柱状にしている。  1958年のトラスは基本はリベットで組み立てられているが、一部にはボルト留めのところもある。これは、1974年にフィンク補強(下部に設置する、引っ張りに対する補強)を施す際にガセットごと交換されたものだろう。  そのフィンク補強。木立に隠れて全貌は見えないのだが、トラス下弦の両端に◥___◤という形で三角形の脚を出し、その頂点を鋼棒(だと思う)で結んでいる。トラス下弦は引っ張りの力がかかる(両端を支点に、中央部を押し下げるイメージ)のだが、それに抗するものがよくぞこんな細い棒で…と思う。鉄が引っ張りに強いということが視覚化されている。 4面のトラスがそれぞれ補強されている…はずなのだが、内側の向こう側、つまり手前から数えて3面目の補強の鋼棒がない。よく見ると、写真右に、下部に垂れ下がっている鋼棒が見える。破損したままになっているのだ。 * * *

戦前の鉄道車両では、台枠下部にこういうトラス補強がなされていて、トラス棒(と鉄道用語では呼ぶ)にはターンバックルがついていて、台枠が垂下してくるとそれを締めて戻した。この車両(クエ9112)の製造は1923年、安谷橋と同じである。  (写真はパブリックドメインだが、出典はこちら)  新潟県の大形駅から新潟島まで歩いたときのこと。大形駅を北に向かってすぐのところに、線路があった。はて、なんでこんなところに。この線路はJR線とはつながっていない。 その場でGoogleの衛星画像を見ると、敷地を長方形とすると、その2辺に線路が敷かれている。カーブはかなりきつそうである。 この施設を擁するのは東日本電気エンジニアリングという会社だ。East-iに乗車して検測するのもこの会社の主要な業務の一つだ。 上の衛星画像では、線路上に軌陸車がいる。ここに車両を運び込んでなにかするということがあるのかどうかはわからないが、軌陸車に関連する技術開発や電気設備に関することも業務とのことなので、そうしたことに使うのだろう。 それにしても、「なんで唐突に大形?」という感がある。2004年の空中写真にはなく、2011年のストリートビューにはあるので、その間にここに立地したのだとは思うが、土地の利用条件や給電の条件などによるのだろうか。 |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|