|

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。  小木に近い「野崎鼻」にある野崎トンネルの海側には旧道の廃隧道がある。写真のように塞がれているのだが、その右に道形がある。ここからだとよくわからないが、正面に立つと… 小木に近い「野崎鼻」にある野崎トンネルの海側には旧道の廃隧道がある。写真のように塞がれているのだが、その右に道形がある。ここからだとよくわからないが、正面に立つと… 片洞門! しかも、いまにも表面がごそっと落ちてきそうなひび割れだらけ。恐ろしい。道幅は1車線、果たして「道路」だったのかどうかはわからないが、わざわざ片洞門にしているくらいだから車両交通はあったのだろうと思う。 片洞門! しかも、いまにも表面がごそっと落ちてきそうなひび割れだらけ。恐ろしい。道幅は1車線、果たして「道路」だったのかどうかはわからないが、わざわざ片洞門にしているくらいだから車両交通はあったのだろうと思う。 そこを抜けると、石垣の内側が全部なくなったような光景に出くわした。2m以上の深さがある。写真右には石垣があるので、ここは人為的に手が入っている場所だ。路床がすべて洗い流されてしまったのか? ここは海面から数m上だが、海面近くには釣り人がいた。 そこを抜けると、石垣の内側が全部なくなったような光景に出くわした。2m以上の深さがある。写真右には石垣があるので、ここは人為的に手が入っている場所だ。路床がすべて洗い流されてしまったのか? ここは海面から数m上だが、海面近くには釣り人がいた。 ここは切り通しだったのだろうか。その向こうには路面のようなものが。ここで引き返す。 ここは切り通しだったのだろうか。その向こうには路面のようなものが。ここで引き返す。 片洞門を逆から。新道の護岸の素晴らしさよ。2段階で波を跳ね返すようになっている。左には高さ10mを超えるワッフル壁面。 片洞門を逆から。新道の護岸の素晴らしさよ。2段階で波を跳ね返すようになっている。左には高さ10mを超えるワッフル壁面。PR

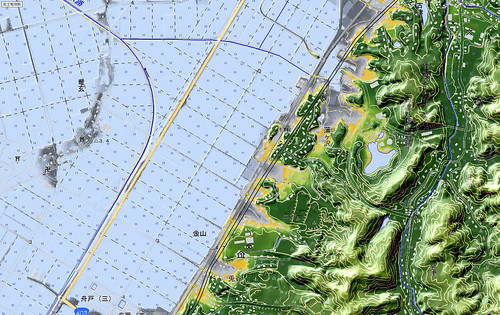

アップダウンの激しい道路を、地形で見てみよう。

(Kasimir3D+地理院地図Lv16+基盤地図5mメッシュ標高に道路加筆) (Kasimir3D+地理院地図Lv16+基盤地図5mメッシュ標高に道路加筆)ほぼ中央、/の形で黒い線に挟まれた部分がこの県道だ。そのすぐ左には信越本線が1本線×2(複線分)として表示されている。画面左の黄色は国道403号の地図的着色部分(実際にすこし盛り上がっている)、その左にあって左上に90度曲がっているのは小須戸幹線排水路。 水色は標高4m未満、それ以外の色は4m以上として表示しているので、信越本線とこの県道がいかにそのヘリを走っているかが分かろう。信越本線も県道同様に適宜アップダウンしているように見えるが、実際には盛り土や切り欠きで対応しており、ここまでアップダウンしていない。おそらく、レーザー測量後の補正の問題だろう。 この地域、圃場整備する前はどうなっていたのだろうか。旧版地形図を見てみたい。  新潟県の信越本線古津~矢代田間に並行する新潟県道320号新津小須戸線。写真でいうと右手の家屋の向こうに信越本線が走り、その向こうは水田が広がる。 新潟県の信越本線古津~矢代田間に並行する新潟県道320号新津小須戸線。写真でいうと右手の家屋の向こうに信越本線が走り、その向こうは水田が広がる。路面には「冠水時進入禁止」とある。写真のとおり、アップダウンがあるのでその鞍部が冠水するのだろう。しかし、クルマを運転している人はえてして過信する。写真を撮ったここと鞍部の標高差がどれくらいあるかなど、気にしまい。そしてそのまま突っ込めば、エンジンが水を吸って動かなくなる。最悪の場合、浸水して、ドアも開けることができず、死亡事故につながる。  もう少し近寄ると「水深50cm」「水深30cm」と出てくる。水深50cmとは膝丈だ。ロシアでいやになるほど川渡りをした経験からすると、まあ、ここでは流れはないからマシだろうが、バイクですら厳しい。 もう少し近寄ると「水深50cm」「水深30cm」と出てくる。水深50cmとは膝丈だ。ロシアでいやになるほど川渡りをした経験からすると、まあ、ここでは流れはないからマシだろうが、バイクですら厳しい。 鞍部には「冠水危険」。もしものときは沿道の家屋も床上浸水になってしまう。 鞍部には「冠水危険」。もしものときは沿道の家屋も床上浸水になってしまう。 鞍部を挟んで反対側(西側)から。ふだんは広角ズームしか持ち歩かないのだが、このときは望遠を持ってくればよかったと思った。このうねり、おわかりいただけるだろうか。 鞍部を挟んで反対側(西側)から。ふだんは広角ズームしか持ち歩かないのだが、このときは望遠を持ってくればよかったと思った。このうねり、おわかりいただけるだろうか。地形については明日。

森本橋・森本側道橋(新潟県)の続き。

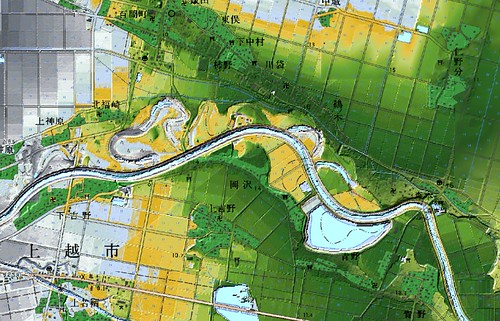

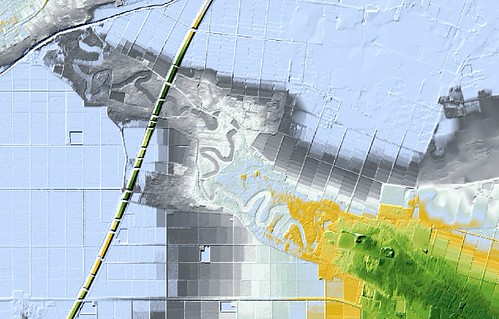

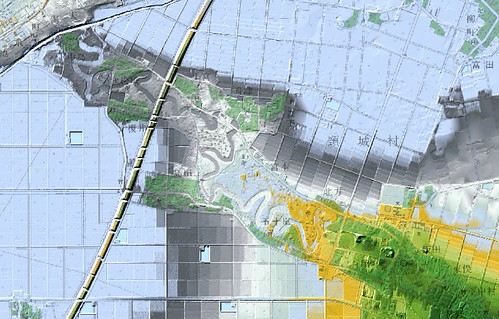

県道30号が保倉川を横切る地点にかかる森本橋がなぜ目立たないプレートガーダーではなく、ドライバーの視界に緊張を強いるトラス橋なのか…ということを、市村界としての意味合いを持たせてあるのではないかと書いた。それはよくあることで、例えば高速道路にはほとんど下路トラスはないのだが、東北道が利根川を渡るところ、あそこには意図的にトラス橋を配している。 県道30号が保倉川を横切る地点にかかる森本橋がなぜ目立たないプレートガーダーではなく、ドライバーの視界に緊張を強いるトラス橋なのか…ということを、市村界としての意味合いを持たせてあるのではないかと書いた。それはよくあることで、例えば高速道路にはほとんど下路トラスはないのだが、東北道が利根川を渡るところ、あそこには意図的にトラス橋を配している。それはそれとして、(旧)上越市と頸城村が合併して市村界はなくなってしまったが、頸城村だった地域は「頸城区」という冠をいだいているのでその区別ははっきりわかる。 さて、前掲森本橋・森本側道橋(新潟県)では「河川改修の結果、市村界と流路がかなりの部分で一致しない」と書いた。これはもちろん地図にも三日月湖となって残っている。 カシミール3Dと解説本付属の数値地図25000、それに基盤地図5mメッシュ標高データを組み合わせて表示すると浮かび上がってきた。見やすいように標高は33cm刻みで色分けしている部分がある。  (画像をクリックするとFlickrで拡大できます) (画像をクリックするとFlickrで拡大できます)この部分、衛星画像で見ると、別の観点が得られる。氾濫原は緑が豊かで、宅地化されていて、田んぼがない。 * * *

保倉川は現在、このあたりから西に向かっているが、かつてはこのあたりからまっすぐ北西を突き進み、海に注いでいた。これも、衛星画像で見るとよくわかる。 西に向かう緑のがいまの保倉川、北西に向かう緑が古保倉川の氾濫原だ。これもカシミール3Dで見てみると…   地形図の緑色が干渉するので、地図なしと、薄く地図を重ねたものを作った。前掲の森本橋付近とは色の設定を変えてある。見事に流路が残っている。 地形図の緑色が干渉するので、地図なしと、薄く地図を重ねたものを作った。前掲の森本橋付近とは色の設定を変えてある。見事に流路が残っている。それでいまこの流路跡がどうなっているのかというと、そのままの形で田んぼになっている。 大きな地図で見る Googleのストリートビューが、流路跡を横切る部分があるのでぜひご覧いただきたい。しかし、地上2mくらいのスケールで見ると、この田んぼが流路跡を形作っているようにはとても見えない。現地を歩いたとしても、まったく「川」の感じはしないだろう。 |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|