|

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。  謹賀新年 2022.1.1 PR

超広角好きだが、たまには望遠で撮りたいことがある。70-200/2.8はでかいので、ツーリングには持って行っていきたくない。そこで、コンパクトなDOレンズの価格がこなれてきたので買った。2004年の発売時には17万円超だったが、いまは3万円をかなり切っている。それは、メーカーでは修理不能となっているためだ。 DOレンズを使うと、軽量コンパクトになる。もちろんさまざまなデメリットもあるが、軽量コンパクトを指向したレンズがそれなりに出ると当時は思っていたが、結局、このレンズと400/4(初代と二代目)しかなく、現在は400/4の二代目が在庫僅少、となっている。ミラーレスのレンズの軽量コンパクトを考えると、今後、DOレンズを使ったレンズがラインナップされることはないだろう。  緑色のリングがDOレンズの証。このレンズの鏡胴がグラグラするようになった。振るとカラカラ音がする。おそらく鏡胴を留めているビスが外れている。そこで、どうせ修理不能なのだからと、自分で分解してみることにした。使うのは、精密ドライバー(+)1本とピンセットだ。  まず、マウントをはずす。4本と3本のビスを外す。次にズームリングを適当に回して外すと、基板が出てくる。フラットケーブルコネクタを、優しく引っ張って外す。  基板をこのように裏返し、見えているビスを外す。写真右の銀色のパーツがズームのストッパー。これもビス2本とともに外す。この状態では外せないビスが1本ある。  ISスイッチとフォーカス切り替えスイッチがついている筒を外すのだが、このままでは外れない。ズームを自重落下させて300mmの位置にすると、黒い円形のパーツが外れるので、そうすると、外せなかったビスにアクセスできる。それもはずす。  ISスイッチは、ビスを1本はずして、押しながらスライドすれば外れるのだが、外す必要はない。私は裏の配線を切ってしまった…!  ISスイッチの筒をはずすと、こんな姿になる。右端に見えている、円錐の輪がリングUSM。この状態で、ピントリングを回すと、外れるポイントがあるので外す。 焦点距離が書いてあるつや消し部分は、紙だ。  すると、カラカラいっていたものがでてきた。ビスだ。  ここが外れていた。鏡胴は3本の溝をガイドが滑りながら伸縮するが、そのうちの1本が外れたのだ。これを締め直すことで、折り返し点へ。  外した筒。こういうタンブラーがあったよね。ここからは、分解の逆の手順で組み立てていく。コネクタがとても入りづらい。 組み立て後、ボディにつないだが、ピントリングが連動しない。回してもピントリングが動かない。うわー、やり直しか…。 * 日を改めて、分解していき、ピントリングを回るようにセットしたが、組み立てていると、ズームリングが回らなくなった。原因がわからないまま、何度か分解と組み立てとをしていたら、見えてきた。ここだ。  この金属接点がスリットに入っていないと、リアのレンズ群が動かない。  ところが、組み立て時に、ズームリング内側の接点を破損してしまった。今回の分解・組み立てで破損したのは、ISスイッチとズームリング内の接点。そのせいか、AFがきかなくなってしまった…。 * 「やはり70-200/2.8を持って行くべきか」 「いや、やはり、バイクでは軽量コンパクトだろう」 「70-200/4も安価になってきてるぞ」 「EOS Rシリーズにすれば、70-200/4が、+2cm程度だ」 「ボディ+レンズ2本で90万とか無理」 「同じのを買えば2.8万くらいだな。でもまた壊れるな。鏡胴伸縮式はイヤだ」(冒頭に戻る)  結局、32k円くらいで同じものを買いましたとさ。見たところ状態はかなりよい。フードに傷がないくらいに。古いほうからMCフィルターを外そうとしたけれど、外れないので、買わないと…。

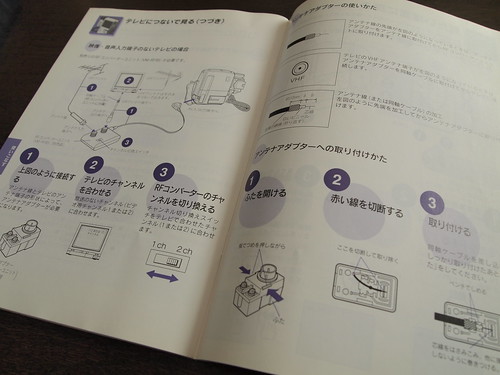

1995年5月17日の、VM-H100Lのプレスリリース http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/9505/0517.html 1996年7月11日の、VM-H200Lのプレスリリース http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/9607/0711.html おそらくこの2機種しかない。テープナビゲーション機能をビデオカメラに初搭載、クラス最大液晶などもうたっていた。 テレビCMがyoutubeにアップされていた。CMをしていたのか!  裏面。Joy&Free、というのがキャッチコピーのようだ。  カメラは防水構造で本体に固定もでき、かつ回転できる。また、カメラは本体からコードごと取り外すことができ、そうすると本体は「液晶つき再生デッキ」となる。  当時ゆえ、アナログアンテナを装備し、テレビも見ることができた。  リチウムイオン電池は7.2V、1300mAhと2700mAh。   AC電源は、充電器からコネクタをつなぐのだが、本体側はこんな形をしている。本体は5+3ピンだが、コード側は5ピンしかない。この3ピンは何用だろう?   映像・音声出力のコネクタの形状も特殊。S端子も一体になっていて、本体側は20ピン。    まだまだアナログの時代。取扱説明書には、外部入力端子がないテレビへの接続方法も書いてある。同軸ケーブルにアダプターをとりつける方法も書いてある。私などには見慣れたアダプターも、そういう経験のない人にはすごくハードルが高かったことだろう。  仕様。   このビデオは、友人が初期型のVM-H100Lを持っていたので真似して買ったものだ。何に使っていたかというと、こうしてヘルメットにとりつけて、バイクのレースやアタックの走行動画を撮っていた。といっても、撮ったのは全部で120分テープ数本程度。そのうちDVDに焼いてあるのは1本だけ。あとはもう見ることができなくなってしまった。

このほかに、上の、レースに出ているときのテープもあるはずで、そこには、かなりの急坂を登り切ったところでバイクだけが向こうに行ってしまうというPOVならではのものが映っているのだが、残念ながらテープのままだ。本機が動かない以上、もうそのままになるに違いない。 ついでに言えば、この、会社所有の93年型CRM250Rは、このとき既にエンジンと冷却水のパイプの接続部がはずれており、水蒸気を吹き出しながら飛んでいく。しかし、乗っているぼくはそれに気づかずそのまま走り続けてしまい、エンジン抱きつきとなった。会社としては修理もしないし不要ということで、そのままぼくの友人のもとに部品取りとしてもらわれていった。上は、その最後の雄姿である。 おまけ。   取説が入っていたファイルは、石丸電気の「ISHIMARU FILE」だった。1991年3月に上京した当時、家電をいくつかまとめ買いしたときにもらったものだ。もう不要になったものは処分しながら、新しい家電を買うたびにいまも使っているのだけれど、この「はなれワザ」の取説は残しておいてあった。石丸電気も、もう歴史の中のものになってしまった。 長年、通勤はトートかショルダーだったのだけれど、帰り道に歩くこともあるのでリュック型にしたくて。とはいえ、登山タイプは頑丈だけれどもストラップが多くゴツいのがイヤで、かつ小さいの…10L程度のがよくて。

カンケンのキッズとかちょうどいい大きさだけれど、あまりにみんなが持っている(いた)のと、品質と価格の差がある感じがして。とりあえずしばらくは娘が中学生のころ使ってた、袋にショルダーストラップがついただけ、みたいなのを使っていた。柄はヒッコリー。

11月半ばにmozのハンズオリジナルというのを見かけて、これはいいと購入。ところが、20回も使っていないのに、ショルダーストラップの縫製がほつれた。無理な使い方はしていないので、単純に品質の問題。ちょっと残念な気持ち。もう2カ月も前出しレシートもないけれども、ダメ元でハンズに相談したら、「展示品限りしか在庫がないのですが…」とのことだけれども交換してくれた。よかった。

かといって、「やはり登山用に限るな!」とはならない。例えば、カリマーのデイパック。

これは重いものを入れたりパンパンにしたりと過酷な使い方もしたけれども、ここがほつれる? 実用的には、ここがもっとほつれても背負えなくなることはあるまいが、非常によろしくない。   これもカリマー、ZOOMというリュックにもなるウエストバッグ。数年でウエストバッグ下部が避けた。カリマーですよ。そりゃ、あれだけ高かった80年代のカリマーと、お手頃価格になったいまのカリマーは違うのだと思うけれど、登山用品メーカーと思ってもこんなものか。(このZOOMはたぶん2000年代前半くらいに買って、破れてからはずっと保管してあったのだけれど、さっき出して見たら内側が加水分解でベタベタになっていたので処分するしかないな) こうなると、あれだけ雑に扱ってもびくともしなかった、高校時代の通学に使っていたタウチェのシンプルさが懐かしい。90年代後半はツーリング時の工具入れにしていて、たしかトランポ内で泥々にしてしまって処分した気がする。いま復刻版が倍くらいの価格で売っていますが。

|

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|