|

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。  『ターミネーター2』で、ジョン・コナーが乗るバイク。これはカラーリングからして1990年式のXR100Rだ。しかし、しかし。排気音が、すべて2ストなのだ! 「『ランボー』に登場するハウトラス」でもXT250が2ストの音を響かせていたが、わかりやすいからだろうか。  しかし、ショッピングセンターから逃げ出すとき、なかなかエンジンがかからない最初の場面だけは、4ストのキック始動(でかからない)音がしている。まもなくT-1000が同じ画面に入ると、2ストの始動音とともにエンジンがかかる。以降、カミソリ護岸の内側を走るシーンまで延々と2ストサウンドが響く。 せいぜい時速100kmくらいしか出ないし加速も悪いのに、よくここまで逃げられるものだ…というのも、モトクロスタイヤを履いているのにスキール音がするのもご愛敬。ダートでもスキール音がしたりするし、よくあることだ。  後半、T-1000がKZ1000で階段を上ってくる。ここではフロントタイヤがブロックパターンになっている。この後、ヘリに飛び込む場面での急加速の音は、パラツインの音のような気がする。 PR

中国地方ツーリングのラスト、新潟から東京に戻るときに、雨具のパンツの縫い目のシールが剥げているのに気づいた。どうしようもないので履いていると、縫い目から浸水して、履いていたジーンズは、まるでお漏らしをしたみたいになった。ツーリング中は何度もカッパを脱ぎ着したが、その時は大丈夫だったのは、いま思えばラッキーだった。

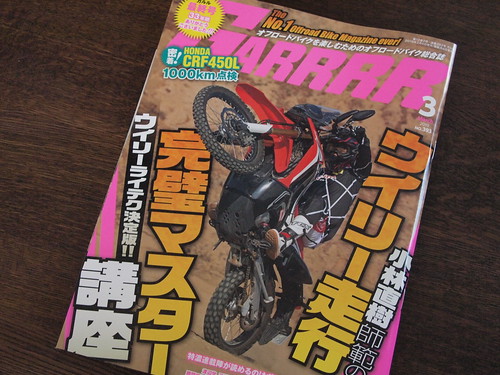

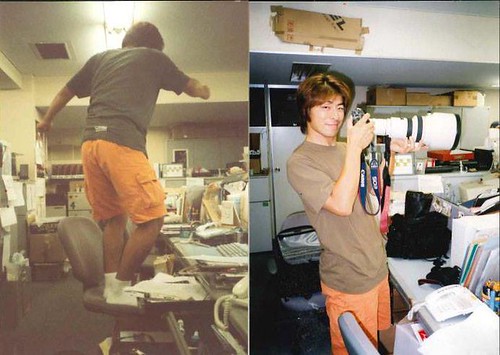

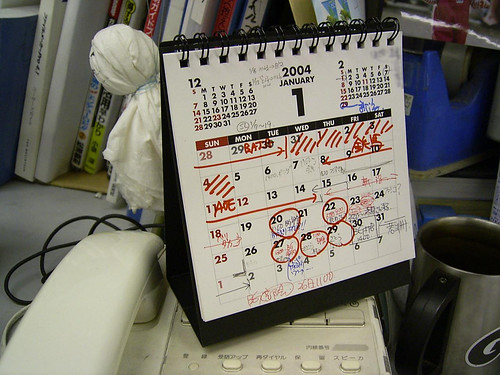

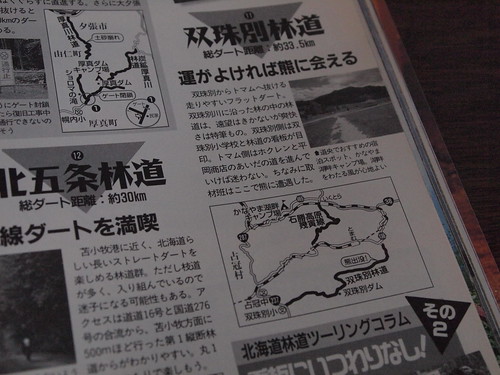

雨具はゴールドウイン製のゴアテックスのもので、とはいえ購入したのは1999年頃。長い間使っておらず、再度使い始めたのは2012年からだ。 台風19号の襲来にそなえ、シームテープで補修した。テープはAmazonではメーカー品とノーブランドがあり、今回はノーブランドを選択。  まずはカッパのパンツから。まずは剥がれたシールを除去するが、剥がれるのは糊が化学変化してしまうため。しかも剥がれているのは一部なので、剥がれた部分だけをハサミで切除する。 シームテープを適切な長さに切り、縫い目に当て、温度を「化繊」に設定したアイロンを、当て布(バンダナを使った)を挟んで当てる。熱で接着されるのだ。布地が立体的になっている部分は、当てたシームテープをアイロンでチョン付けしながら位置を確定し、少しずつアイロンを当てていく。  カッパの上は、襟元のシールが剥がれていた。下に来ているジャケットの襟が濡れるのはこのせいか否か…。  次いで、テントのフライをば。これは1992年にセットでかったICI石井スポーツのゴアライトのフライ。つまり27年もの。フライの生地はまだ生きているが、シールが紙テープのようになってしまっていた。テント本体は、「ゴアテックスの劣化 防水透湿素材の末路」に書いたように2011年にはもう使えない状態になっていたが、ぼくは雨が降らない夜にはフライは張らないため、フライの生地は紫外線による劣化が進まなかったものと思われる。  縫い目そのものにはくっついていて、その両側が剥げている。シールを剥がすときには、そのくっついている部分もはがすため、ちょっと毛羽だった。カッパと違い、全部が写真のような感じだったため、すべて交換する。  入口とか、ベンチレーターの縫い目とか、する必要あるのかな…と思いつつ、しておいた。 実際に雨に当たってみないと、このシールが正しく効果を発揮するかわからないのだが、その「実際」は、できれば永遠に来ないでほしい(雨に一切当たりたくない)。  岩手県に多く残る、いすゞ・TW。特に岩泉の残存数が多いようだが、それとて2017年2月の情報、静かに、しかし確実に数は減らしているに違いない。 比較的知られているのは、トラコレにもなったU-HTW12Lだろうが、それはクレーンがキャブの直後にある。これは後部にあるタイプ。後付けなのか。いずれにしろ、近年更新されているようで、HIABのLOGLIFT 61Zという機種だ。右上の帽子のようなものは椅子。   このクルマではなく別のクルマだが、同じくTWに61zを架装しているクルマの記事があった。写真もある。 いすゞTW 今なお、現役!  世代交代か、いや用途が異なるだけか。フルトレーラータイプも4台、鎮座していた。岩手の山奥の奥に、これだけのトラックをそろえられる会社がある。すごい。  33年間続いたオフロードバイク雑誌『月刊ガルル』が、突然終わった。発行元のバイクブロスが雑誌事業を閉じるためだという。 この号での珠玉のテキストは、ホッパーちゃん氏だ。そこには「ナンバーワン雑誌が終わるということ」が書かれていた。オフロードバイク専門誌として創刊されたガルルは、発行部数で常にナンバーワンだった。『バックオフ』が学研から創刊され、特に林道ツーリングライダーに好まれたが、最盛期でも部数は2~3割低かったはずだ。広告のページ数も、INDEXを見る限り、ガルルに比べるとはるかに少なかった。1999年、大きく形を変え、事実上撤退した。 ぼくがガルル編集部に所属していたのは、1999年1月から2004年1月末までのちょうど5年。ガルルには、舟橋編集長をはじめ先輩たち、カメラマンやイラストレーター、デザイナーのみなさん、テストライダーやバイクショップ、レース関係の皆さん、もちろんバイクを快く貸してくださるメーカーや読者の皆さんには本当に多くのことを教わった。いまの自分があるのはその5年間のおかげだ。  京橋時代の4階は、『ガルル』『ガルヴィ』『スキー』『スノーボーダー』の編集部があり、不夜城だった。いかにも「雑誌の編集部」という雑然とした感じがすごく好きだった。まだ駐禁も緩く、帰りに印刷所やデザイナーさんのところに行ったり、帰りが深夜になることも多かったので、クルマで会社に行くことも多かった。バイクではあまり行かなかったが、広報車のテスト(1000km走って燃費を計測する等の企画もあったのだ)を兼ねて乗って帰ることはそれなりにあった。  山崎さんと、広告担当のI氏。向こうはスキーの編集部。  写真は、編集部全員でバイクに乗って南会津に行き、乗り比べようという企画の出発時。  最後の月のカレンダー。20日が入稿日、22日がネーム初校出校日、27~29が校了日。25日がデッド。この月は、8~14の九州取材は、いまはなきマリンエキスプレスで行った。 ***

ぼくの手元には、会社の倉庫を整理するときにもらってきた創刊号からのほぼすべての号がある。創刊した頃の号には「街中でウイリーで目立とう」とか「富士山頂へ」のような、いまとなっては社会的にありえない記事がある。また、ぼくが関わっていた頃の号には、いまはもう走れない林道の記事があったりする。こういう貴重な誌面は、公式になんらかの形で公開したいのだが…。 今後、仮に『ガルル』という誌名がどこかで復活したとしても、創刊時から脈々と続いてきたそれではないだろう。でもきっと、なにかの思いで復活するのだろうから、それは応援したいと思う。その日が早く来ますことを。 ガルル関係のみなさん、読者のみなさん、本当にありがとうございました。  ラストイベント、ツアラテックでの「ステフェス」にていただいたステッカー3種と、右下は手持ちの昔のステッカー。 今年は116件の記事を書いた。もっとも、2018年取材のものだけではないが、2018年取材のものから、自分で「これ、よかったなあ」と自画自賛し、かつ、もっと読んで欲しいので広めるために行うのがこのアワード。「ダムアワード」に触発されて@hachim088さんがご自身の1年をブログに書いてあること・ないことを振り返りつつアワードを制定されたのをさらに真似したものだ。

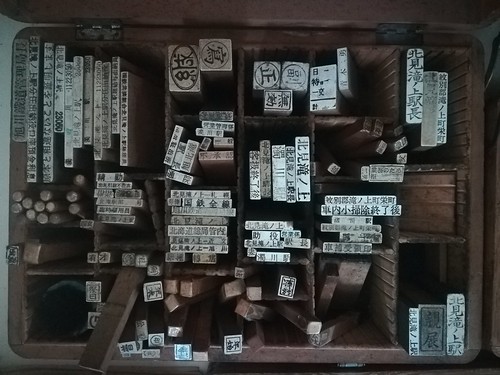

廃止信号場にある水路共用車道トンネル今回も【部門】を(適当に)考えて、それぞれの賞を設けた。大賞は最後に発表する。 【ドボク部門】●ドボク部門賞 今年も丸田祥三さんの撮影にたくさん連れて行っていただいた。これは中央本線の東塩尻信号場跡にあるトンネル。水路トンネルを兼ねている。こういう工夫を見つけたときは、わくわくする。 ●次点 潮風橋 異形断面の三弦橋   歩道橋は、本当にいろいろなものがある。真横から見たときは三弦橋だとは気づかなかった。 ●次点 直別駅のハーコート製跨線橋   廃止された上厚内駅と、直別駅にある跨線橋が、まさかのハーコート製鈑桁の転用。ようやく見に行くことができた。上厚内の銘板が保管されていると知り、いつか見に行かねばと思っている。 【建築部門】●建築部門賞凸on凸 古いブリヂストンのマークと建物の意匠を重ねた自転車店 美しい。模型で再現された架空の街にあるような建物。 ●次点 手回し式天井クレーン用レール付き扉  なんだろうこのゲート…と思ってよく見るととても考えられていた。足下の機構も美しい。 【文化部門】●文化部門賞大崎上島での進水式 今年は、船や港への関心が高まった年だった。年始に大崎上島などに行ったのは、造船所の風景を見たかったからだ。大崎上島では偶然にも進水式の現場に出会った。出かけなれば、こういう場にも出会えないのだ。 ●次点 800馬力除雪車  日本最大出力のロータリー式道路除雪用。惜しむらくは、この車両がおかしな塗装でなく、また、展示も柱が邪魔にならない場所であれば。 ●次点 『バック・トゥ・ザ・フューチャーPart3』の蒸気機関車の動輪回転数 (以下全てBTTF3の画像はAmazonプライムよりキャプチャ) 時期を問わない「考察」記事は、このブログの大切なものだと思っている。本記事は、BTTF3を見ていて思いついたもの。 劇中で使われた機関車は「1885年にはまだ登場していない」Sierra No.3。セントラル・パシフィック鉄道(CP)の#131という設定で出演している。軸配置は4-6-0。実際のCPの#131は4-4-0だったそうだが、これは余談。このSierra No.3が時速140kmを出すためにはどうなるか計算してみよう。動輪径は1422mmなので、140000/(1.422*3.14)/60=522.57、つまり523rpm必要になる。一瞬で軸が焼き付くだろうが、電気系のドクに機械系の知識があるだろうか。 さて、これらをしのいで「轍のあった道」らしい記事として、「大賞」を選ぶ。 【轍のあった道大賞】北見滝ノ上駅にあったハンコを読む 国鉄の、北海道のローカル線の末端の駅にあったハンコたち。ここに見え隠れする、「お役所仕事」的な全国統一フォーマットと、極めてローカルあるいはこの駅に限る事象と。駅員の家族構成や給与、組合の活動まで見えてくる、大変貴重な状況証拠。こういうハンコが全駅に用意してあり、組織的に管理されていたことを考えると気が遠くなる。 かつて富内線の廃止駅で、無造作にこうしたハンコが配布されていたことがあった。記念に2~3もらってきたが、放出するほうは、こういうものを「読む」ことでさまざまなことが浮かび上がることに気づいていないのだろう。もしいま、保存している物品の片隅にハンコ類もある廃止駅があったら、ぜひ公開するか、私に内容を教えて欲しい。 2019年も『轍のあった道』をよろしくお願いいたします。 ●関連項目 2013年『轍のあった道』アワード 2014年『轍のあった道』アワード 2015年『轍のあった道』アワード 2017年『轍のあった道』アワード |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|