|

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。  滋賀県の、村田鶴による一連の隧道作品群の一つ、档鳥坂(あとりざか)隧道の北側坑口。国道303号の旧道。「旧道」と書いたが、いまも国道303号だ。現在は並行して新档鳥坂トンネルがある。 ポータルは、意匠を凝らした他の村田作品と異なり、とても質素な作りだ。とはいえ見た目のバランスがとてもよく、迫石などの仕上げも丁寧。  「档」は木偏に當だが、フォントとして用意されていないようだ。 「档」は木偏に當だが、フォントとして用意されていないようだ。 ほとんど通る人もいなそうな隧道でも照明が灯っているのは国道だからか。  巻き立ては、アーチ部分は煉瓦、起拱線より下はコンクリート。地圧により坑口に向けて力がかかり、円周状に傷むのはお約束。この水漏れはそのためか。  南側坑口。  扁額は「道通天地」。nagajisさんによれば、左端は「武彦」すなわち当時の滋賀県知事・伊藤武彦。現代の目からすればこんな短い隧道でも、県知事が揮毫するほど大切な、重大な土木工事だったということだ。 この隧道については、nagajisさんの旧道倶楽部活動報告書を読んでいただくのがいちばんだ。2000年代前半の取材に基づくレポートだが、現在と違うのは、内部が別の素材で巻き立てられていること。なぜ剥がしたのだろう。劣化したのか、それともわずかでも道幅を広げたかったのか。 PR  国道29号の兵庫・鳥取県界にある戸倉トンネルの旧道。兵庫側坑口はこのように薮に埋もれるように放置されている。ここには戦時中に作られて放棄された未成隧道があり、その坑口が残っている。そう知ったのは2008年の秋だ。それは、鳥取側にあるらしい。  『日本の廃道』29号で、nagajisさんが詳細に記述している。これは鳥取側の坑口で、写真左側から適当にとりつく。  この暗渠、かつてはくぐり抜けられたようだが、いまは閉塞している。周囲の土砂はズリ。とにかく安定しない。『日本の廃道』それを読み直さずに行ったのだけれど、さんざん探しても見つからない。そのうちに雨が降ってきたので退散。帰宅後、確認すると、あとわずかのところまで行っていたようだ。  滋賀県の百瀬川は天井川。その下を県道がくぐる。この百瀬川隧道は1925年(大正14年)竣工。こちらは南側坑口。  アーチは石張りで装飾されている。要石もデザインされている。ところがその内側に分厚いアーチがある。これは改修で内側を新たに巻き立てられたため。ピラスターも構造的必然ではなく意匠としてつけられたもの。草木に隠れて見えないが、ピラスターの外側に、もう1組ピラスターがあるようだ(つまり片側に4本ある)。  北側坑口。この百瀬川隧道の特徴は、ピラスターの外側に、下見板張りのような意匠が施されていること。しかし、南北ともに草木の繁茂で見えなくなっている。 旧道倶楽部のnagajisさんの考察によれば、中央部ののっぺりした面は後年の改修ではないかとのこと。中央部はコンクリートの型枠板の跡が残る。また、ピラスターの上まで上ればいろいろ見えてくるようだ。  隧道内。すべて巻き直されている。なんだか起拱線から上が、少し潰れている気がする。  この隧道には、東側に並行して人道がある。これは南側坑口。  これは北側の坑口。なんだかスケール感がおかしくならないだろうか。それもそのはず、高さはおそらく1.8mもない。中で人とすれ違うときは相当な「近づき感」があるだろう。車道隧道のほうはそれほど長いわけでもなく、また明るい。こちらの人道を利用する人がいるのがはなはだ疑問だが、電灯は点いている。 ●参考 旧道倶楽部

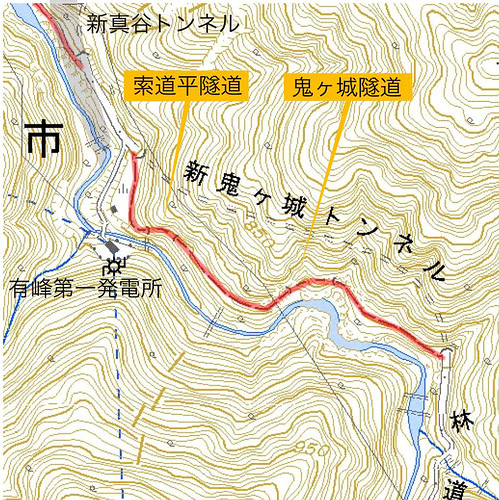

有峰林道の旧道探索。索道平隧道(有峰林道) 信号機の転がる覆道を抜けると、次は鬼ヶ城隧道だ。

索道平隧道を出て旧道を行く。谷側は駒止のみ。路上には水流が砂礫を集め、そこに草が生えてはいるが、まだまだ「道」の姿をしている。  鬼ヶ城隧道の西側坑口は少し高台にある感じ。坑口から洞門が伸びる。   H型鋼にコンクリートの屋根が載る短い洞門の奥に、隧道。  通り抜けて、東側から。  東側坑口と、それに続く洞門。やはり、一段高い印象。  この先は藪であり、新道には取り付けないことがわかっている。   進めるだけ進んでみるが、7分ほどで藪は目の高さを超える。突き進んでもしょうがないので戻る。  あらためて新鬼ヶ城トンネルで迂回。写真左に旧道が見える。藪を突破すればそこに至るはずだが、そこからここに地面が繋がっていない。新道との切り替えはどうしたのだろうか。 (2009年) ●関連項目 ・索道平隧道(有峰林道) 信号機の転がる覆道 ・埋められた大萩隧道(有峰林道) ・イタドリ隧道(有峰林道) ・信号があった真谷トンネル(有峰林道)と和田川第一発電所 ・ニンニク隧道  津軽半島の龍飛崎は「階段国道」がとても有名だけれど、そこから1kmほど陸奥湾沿いに南下すると、異様なドボク風景が視界に飛び込んでくる。洞門と、その上に積まれた雛壇。間にトンネルを挟むが、一体として「鎧島1号」という名称が、手前の速度制限標識に付けられているが、それとは別の言い方として、第1号~第13号洞門まであった。入口左に屹立する岩は、第10号洞門である。これについては後述する。  南側から。洞門の上の雛壇は、南側に積まれている。  岩が露出しているところはトンネル。ここが「鎧嶋1号ずい道」。延長13m(*)、昭和3年竣功。かつての第9号洞門(後述)。その向こう(右)は高さが異なるが、内部の天井は同じ高さ。ただし、擁壁が異なる。洞門の外に出ている管は雨水管。 (*)こちらの資料「青森県トンネル長寿命化修繕計画」(PDF)では、この数値と、「鎧嶋1号トンネル 延長122m/1926年建設」という記述が混在している。  雛壇、登って触ったわけではないので、見た目の印象だが、蛇籠状にして固めてあるように見える。これだけの厚みは、落石の衝撃に対する補強なのだろうか。 * * *

三厩から龍飛にいたる洞門群はいくつかのサイトで紹介されている。道路開削時の写真が多数あるのは、「龍飛岬観光案内所 龍飛館」のサイト。 「十三の洞門」物語 また、ヨッキれんさんによる、東北「道の駅」公式マガジン「おでかけ・みちこ」の記事には地図があるので、前述の、第10号・第9号洞門という名称・位置については地図を参照していただくとわかりやすい。 第3回 龍飛道(たっぴみち)の洞門群 青森県 |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|