|

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

木曽川水系の木曽福島から国道361号を岐阜へ。長峰峠を越えると飛騨川水系となる。そのあたりには国道の付け替えが頻繁にある。目についた廃隧道を三つ、紹介する。

●上ヶ洞5号トンネル 高根第一ダムのダム湖、高根乗鞍湖沿いにある。益田川(5万図/20万図では「飛騨川」とある)がダム湖として幅が膨れる場所、すでにダム湖になった場所の右岸にある。いまは谷側に新道ができている。 ●日和田1号トンネル 国道361号近城トンネルの旧道。 ●日和田2号トンネル PR 国道361号の、木曽福島町と開田村はともに木曽川の支流にある町で、両者の間には峠がある。いまは地蔵トンネルという長いトンネルで抜けているが、その旧道に、この折橋隧道はある。写真は東側の坑口で、坑門は土砂に埋まっている。開口しているかどうかは定かではない。 その前には伐採された樹木が乱雑に積み上げるように捨てられている。土砂の流入で、いずれきちんと埋まってしまうのだろう。 幸いなことに扁額は見える。右端には増田甲子七の署名がある。第一次吉田茂内閣の改造後、運輸相となり、以後、閣僚を歴任した人物だ。 手の届く高さだが、捨てられた樹木のせいで近づけない。こちらには「新開口」とある。新開とはここから10kmほども手前、木曽福島市街の地名だ。 よく見ると、「隧」の字が不自然である。之繞(しんにょう)の位置がおかしい。 よく見ると、「墜」を「隧」に彫り直している! だれか、彫る前に気がつかなかったのか。文字の誤用、混同はかなり以前からあったと見え、「○○に『墜道』と書いてあった」ということで「隧道は墜道とも書く」と主張する人もいるが、それは「独壇場(どくだんじょう・誤)」が「独擅場(どくせんじょう・正)」にとってかわったような話なので、私はその説には与しない。 * * *

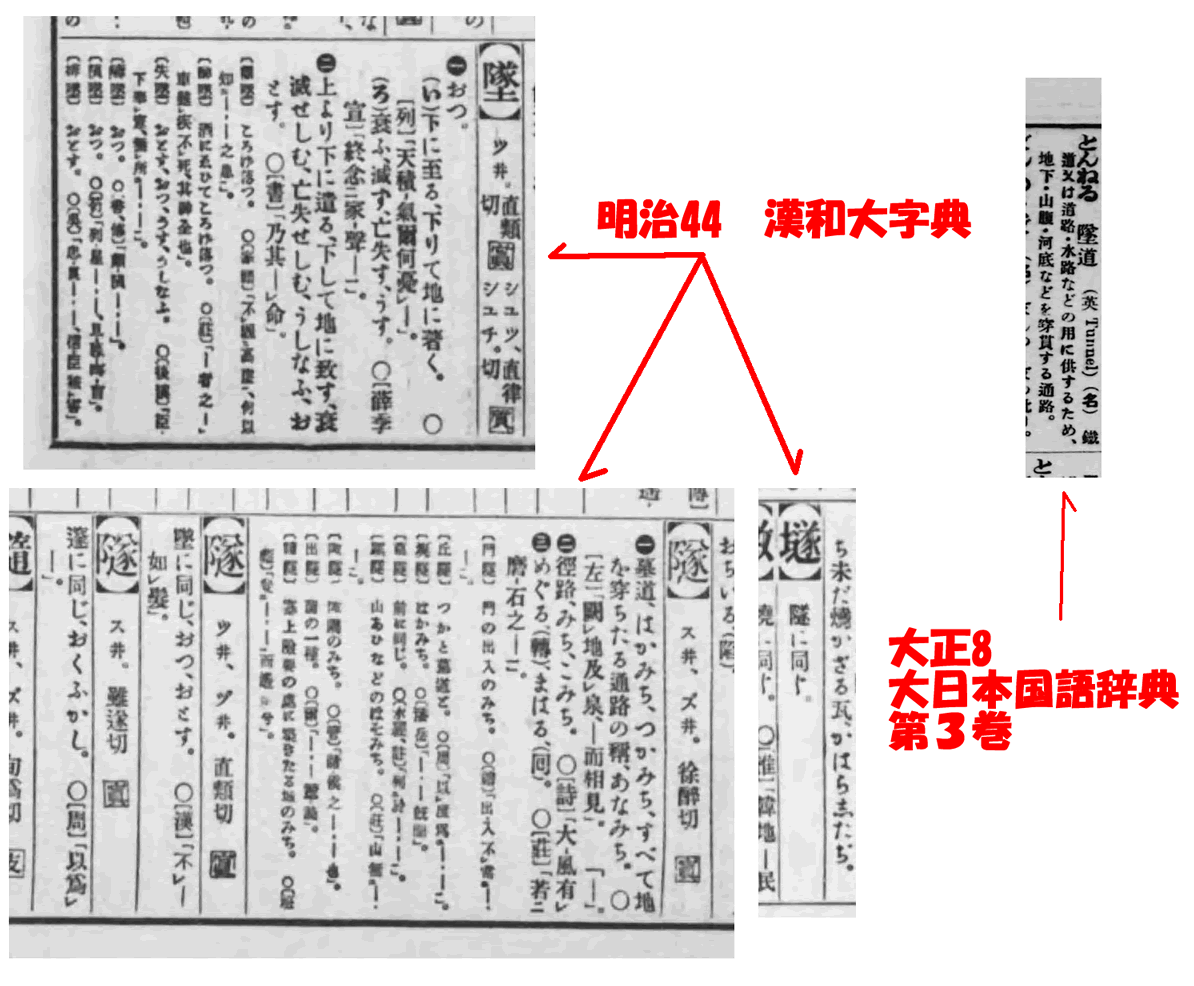

反対の西側。 少し堀割を作り、その奥に坑門を配している。こちらは完全に塞がれている。 廃ガードレールを利用した蓋だ。縦に15本並べ、それを水平に帯状にガードレールで留めている。下部はコンクリートのブロックを築いている。 こちらにも扁額はあり、「折橋隧道」とあるかに見える。しかし「隧」の文字部分は苔に覆われて見えない。その下には「開田口」とある。そして、これまた苔で見えないが、おそらく増田甲子七の名前が右下にあるようだ。 2013年9月17日追記: 「墜」「隧」について、平沼義之さんから興味深い資料をいただいた。明治時代の漢和辞典に「隧(ツイ、ズイ)」を「隧(スイ、ズイ。同じ漢字)」と分けて項目を立てた上で「墜と同じ」と書いてあるという。ツイートをソースごと転載すると無関係のツイートも表示されてしまうので、テキストのみを転載する。 (1) 対して、私が誤字だと考える根拠は、回答としては成り立たないかもしれないのだが、「漢字の使われた方に関する考え方」を根拠としている。 漢字は、音が通じると平気で誤用されてしまう。個人的に身近なところでは、「磯部」の「磯(日本では海の磯)」、これをまったく意味が異なる「礎」「礒(川にある石)」で代用されることがある。異体字も同様に有名ならともかく、「本来の意味」を持つ漢字があり、それが圧倒的に有名な場合は、私は異体字(代用字)は誤り、と考えている。いくら「斎藤さん」が「斉藤さん」と誤記されようと、両者の漢字はまったく異なるものなのである。もっとも、漢字は読み方も形もどんどん変化するものであることは重々承知の上で、書いている。 逆説的な「誤記説」の補強としては、扁額が誤記でないなら修正する必要はない、ということもある。真相は不明である。 こうしたことは「正しい/誤り」という話ではなく、その変化の度合いを把握することが大切なのではないかと認識を新たにした。平沼さん、ありがとうございました。 坑門はコンクリートでのっぺりとしているが、開通時ははたしてどういう姿だったのか。 帰宅後「和田口めがねトンネル」で検索したら、造築は山陰本線開通時まで遡ることがわかった。そして、やはり改修されていた。改修前の写真や工事中の写真をアップしたサイトがあるのでリンクを貼っておく。 ・和田口のメガネトンネル ここは余部橋梁に近い。ぜひいっしょに見学を。 …と、銘板がふたつある。赤い矢印(見えにくいかな…)の先だ。まず手前。

意外に新しい。ということは、線路は移設せずに、現役の線路の真下を支えながら掘ったのか。

ということは、最初に橋梁だけできて、その向こうは閉塞隧道のように…正確には工事がまだ開始されていない隧道、という状態であったはずだ。 鉄道側は橋梁で、道路側はトンネル。この違いは、通行主体にあるからではないかと思う。「番神(架)橋梁」は、鉄道の橋。その下が川だろうが道路だろうが、関係ない。対して「番神トンネル」は、道路のトンネル。その上が鉄道だろうが地山だろうが、関係ない。そんな、構造物の目的の違いが名称に表れている気がする。

津和野・奥ヶ野という地形で見た「奥ヶ野」に至る津和野側手前、長福という小盆地から東に行くと、日原に出る。その途中にある小さな隧道だ。

扁額があるのは嬉しい。風化しているが右から「砥石隧」まではかろうじて読める。おそらく左端は「道」だろう。 大きな地図で見る |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|