|

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

新津・草水 煮坪と石油の続き。

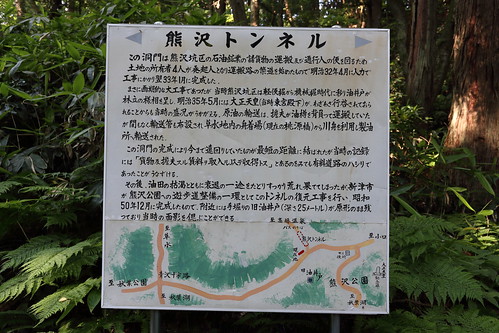

(時系列地形図閲覧サイト「今昔マップ on the web」の「新潟1911」((C)谷 謙二)をカシミール3Dスーパー地形と組み合わせて表示・切り出し) さて、煮坪(上の地図では高坪)の先…南西に「熊澤」という地名が見え、油井が何本も見える。その途中にトンネルの記号がある。いまも現役で、熊沢トンネルという。  歴史がある人道トンネルで、こんなアプローチの割には近代的な外観をしている。  アプローチはこんなだし、坑門の写真のように階段だし。  内部は鋼製の部材でアーチが補強されている。蛍光灯も完備、常点灯だが、1日に一人も来ない日も多いのではなかろうか…。  南西側の坑門。  「 施工者 天坂組 昭和五十年十二月竣工 」 思ったよりも「古い」。  案内看板がある。「熊沢トンネル」の解説なのに「この洞門は…」。のちの大正天皇の行啓があったというのは、相当な存在だ。解説を見ると、昭和50年頃にはとうに廃隧道となっていたものを、きちんと整備して人が通れるようにしたものだ。以来42年、美しく保たれているのは地元の方々の整備の努力の恩恵であろう。 (2017年6月、路地連新津+路地連新潟+東京スリバチ学会合同FW) PR  大渡ダムの少し下流、国道33号を走っていると、立派な坑門が見えた。  長さと不釣り合いに感じるほど立派な坑門。これは北側。コンクリート製ということと、コンクリートによるピラスターが異様なほどのボリュームがあることが、強い違和感を持たせる。  反対側(南側)坑門。  ピラスターの根元には、石仏が安置されている。花は、すぐ近くにある集落の人の手によるものか。 この不思議な構造物については、マフラー巻きさんのサイトで理由が明かされていた。リンク先をどうぞ。 しかし、それにしても。ピラスターは、坑門が倒れないように抑える役目をするのだから、このように翼壁に抑えられるのであれば、翼壁がその役割をすればよく、ピラスターは必要なさそうに見える。ということは、かつてはこの翼壁がなく、ピラスターは全部露出していたのかもしれない。竣功時の写真があるといいのだが。  大渡ダム。  徳島県の神山町と佐那河内村の間にある旧道・府能隧道。これは西側・神山側。きれいなU字型の断面。覆工は鋼板で補修されている。扁額は、後述する佐那河内側にならって右から読むと「道通山郡」になるようだ。(参考:マフラー巻きさんのサイト)  手前に引くと、このような形でガードがある。高さ制限よりも、車幅制限の標識をつけたほうがいいのではないか。  さらにその手前の情景。写真下側(手前)から右に折れると隧道がある。写真に見えている道は無関係だが、地図を見る限り、それをたどっても峠を越えることができそうだ。  東側・佐那河内側。  こちらの扁額は「府能嶺隧道」。左には「大正十一年竣工」とある。 【2017年10月17日追記】 平成29年度選奨土木遺産に選定された。 http://www.jsce.or.jp/contents/isan/files/2017_22.shtml  新城市と設楽町の境界は豊川本流。その豊川が蛇行している部分をショートカットする形で、この新段嶺トンネルがある。 新城市と設楽町の境界は豊川本流。その豊川が蛇行している部分をショートカットする形で、この新段嶺トンネルがある。坑門は下見板張りのような意匠がコンクリートで作られており、天には笠石のような意匠もある。アーチには要石はない。「新段嶺トンネル」は、見れば見るほど、教科書的な「撥ねてはいけない場所」が撥ねてたり、「ト」のタイル内の位置が微妙におかしかったりする。 そして、その南側に…  旧隧道が口を開けている。こうして見ても、大きさもなにも遜色がないように見える。 旧隧道が口を開けている。こうして見ても、大きさもなにも遜色がないように見える。  坑門はコンクリート。アーチの意匠はない。扁額はすごく小さく、右書きで「段嶺隧道」と書いてある(のだろう、達筆すぎて読めない)。  この隧道は現在、「町道133号 竹桑田清崎線 呼間線 設楽町」という標識が立ち、歩行者用トンネルとして使われている。 この隧道は現在、「町道133号 竹桑田清崎線 呼間線 設楽町」という標識が立ち、歩行者用トンネルとして使われている。 |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|