|

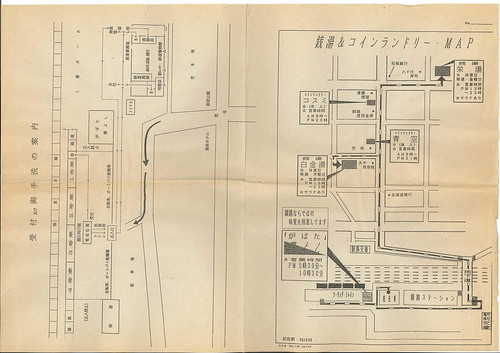

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。  1995年夏、バイクのツーリングで初めて北海道に行った。当時は「テントは山でやむを得ず張る物だ」という主義のもと、屋根のあるところで寝ることにして荷物を減らしていったと思っていたのだけれど、当時の手帖を見たら思い出した。テントを持っていたんだけれど、天気が悪いことと、安価に泊まれるので一度も使わなかったんだった。そして、行き当たりばったりの行程ゆえ、3泊がライダーハウス、3泊がツーリングトレインとなった。 「ツーリングトレイン」とは、釧路駅・根室駅と、確か富良野駅に、JRが旧型客車を留置し、旅人に安価で寝泊まりさせてくれた施設。内部は「お座敷客車」のようにフラットになっていたと思う。まったく記憶がない。上の写真は根室駅の「ツーリングトレイン根室」だ。  そのときに受け取った案内。見ると、ホームのない線路に留置した客車だ。上の写真を見るとわかるが、ホームの上にバイクを駐車できたようだ。1995年7月30日。朝、苫小牧に上陸し、襟裳岬を経由して根室まで走った。初めてのバイクでの北海道、とにかく走りたかった。  そこで出会った人たち4人で、翌朝、納沙布岬の日の出を見に行った。曇天が予想されていて、案の定見ることはできなかった。  こちらはツーリングトレイン釧路の案内。根室は2両だったが、こちらは4両だ。  ツーリングトレイン釧路の領収証。駅長印を一つ一つ押している。ナンバリングスタンプ、8月3日のは6桁だが、翌日のは3桁だ。なぜだ。 ●関連項目 えさしYOUの思い出 PR

鳥取県の地図を眺めていて気がついた。県界がすべて分水界である…? 米子市街地も、すぐ尾根が迫っているため、分水界だ。平野部だけは、さすがに分水界ではないようだが。

(拡大したりして、ずっとなぞって見てください) 小縮尺の地図を見ていると、県界はすべて分水界のように見えたので、2万5000図相当で丹念に見ていくと、しかし、1個所だけ破れていた。米子市に南接する南部町と島根県安来市の界だ。  (Kashmir3D+スーパー地形+地理院地図に加筆) 赤い線が分水界。これが県界ならパーフェクトだったが、なぜかここだけが安来市になっている。 しかし、島根は「日本でもっとも県界が分水界である県」であることがわかった。他の都道府県界を見ると、いずれも一目見て河川が界になっているところや河川が貫流しているところがわかる。詳細は見ていないが、次点が石川県のようだ。

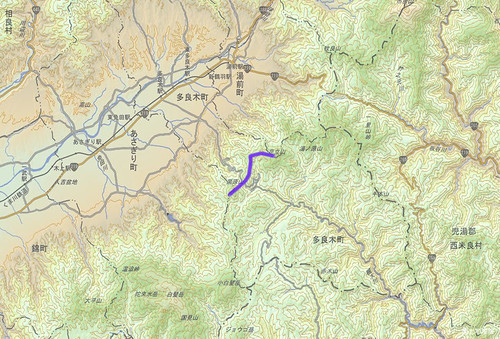

HEYANEKOの棲み家(へき地ブログ)の記事「宮崎県小林市(旧須木村)田代八重」で、熊本県多良木の、太平洋側に注ぐ大淀川水系の集落・槻木が紹介されていた。2017年GWの九州の林道取材時に近くまで行っていたな…と思ってGPSログを見ると、東シナ海側から峠を越え、少しだけ太平洋側に入って折り返していた。アクソー林道とそれにつながる林道群だ。いずれもピストンではっきりしなかったので、『林道ツーリングガイドブック2017~2018』には掲載しなかった。

地図で示すとこうなる。紫が分水嶺。  (kasimir3D+スーパー地形+地理院地図) さらにアップ。  (kasimir3D+スーパー地形+地理院地図) 赤いラインは私のGPSログ。一瞬だが、宮崎県側に入って引き返している。 『ツーリングマップル九州2016』に掲載されている「湯前飯盛林道」に槻木峠から入り、道なりに行ったら地図とはまったく違うルートとなり、北側に抜けることができなかった。道路地図の山間部がいい加減なことはよくあるし、ツーリングマップルの情報が相当に古い場合もよくあるが、これはその顕著な例。  槻木峠。尾根を北に向かう。  槻木峠から北に上がり、送電線付近ではこんな展望が広がる。  尾根の西側を走る。南を向いている?  GPSログ左上の行き止まりはこんな感じ。  GPSログ右上は、舗装路になっているので引き返した。  道中、いくつかの表示や通行止めを意味するロープがある。林道は生きている。 * * *

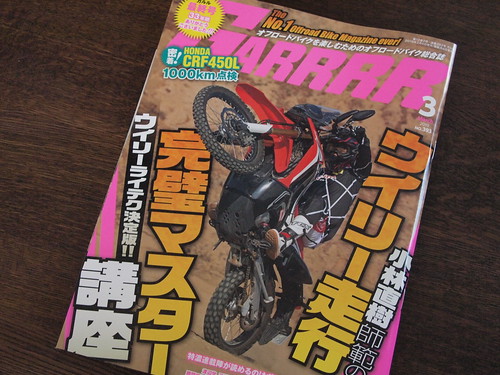

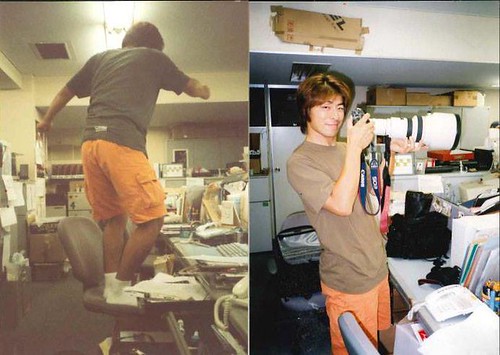

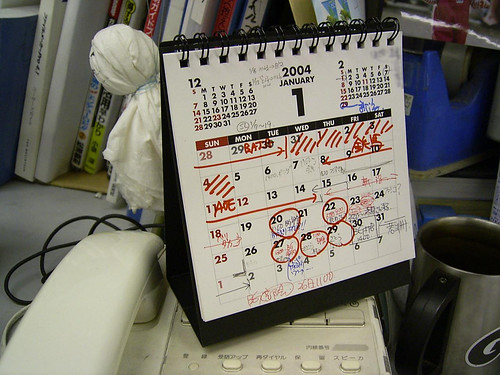

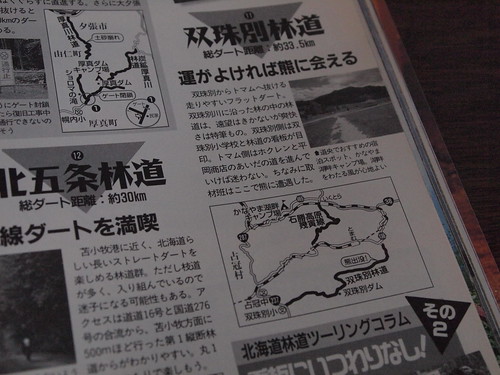

このエリアの西側、熊本県錦町とあさぎり町にも、やはり大淀川水系のエリアがあり、以前「熊本・宮崎県界と分水界」という記事を書いたのでどうぞ。  33年間続いたオフロードバイク雑誌『月刊ガルル』が、突然終わった。発行元のバイクブロスが雑誌事業を閉じるためだという。 この号での珠玉のテキストは、ホッパーちゃん氏だ。そこには「ナンバーワン雑誌が終わるということ」が書かれていた。オフロードバイク専門誌として創刊されたガルルは、発行部数で常にナンバーワンだった。『バックオフ』が学研から創刊され、特に林道ツーリングライダーに好まれたが、最盛期でも部数は2~3割低かったはずだ。広告のページ数も、INDEXを見る限り、ガルルに比べるとはるかに少なかった。1999年、大きく形を変え、事実上撤退した。 ぼくがガルル編集部に所属していたのは、1999年1月から2004年1月末までのちょうど5年。ガルルには、舟橋編集長をはじめ先輩たち、カメラマンやイラストレーター、デザイナーのみなさん、テストライダーやバイクショップ、レース関係の皆さん、もちろんバイクを快く貸してくださるメーカーや読者の皆さんには本当に多くのことを教わった。いまの自分があるのはその5年間のおかげだ。  京橋時代の4階は、『ガルル』『ガルヴィ』『スキー』『スノーボーダー』の編集部があり、不夜城だった。いかにも「雑誌の編集部」という雑然とした感じがすごく好きだった。まだ駐禁も緩く、帰りに印刷所やデザイナーさんのところに行ったり、帰りが深夜になることも多かったので、クルマで会社に行くことも多かった。バイクではあまり行かなかったが、広報車のテスト(1000km走って燃費を計測する等の企画もあったのだ)を兼ねて乗って帰ることはそれなりにあった。  山崎さんと、広告担当のI氏。向こうはスキーの編集部。  写真は、編集部全員でバイクに乗って南会津に行き、乗り比べようという企画の出発時。  最後の月のカレンダー。20日が入稿日、22日がネーム初校出校日、27~29が校了日。25日がデッド。この月は、8~14の九州取材は、いまはなきマリンエキスプレスで行った。 ***

ぼくの手元には、会社の倉庫を整理するときにもらってきた創刊号からのほぼすべての号がある。創刊した頃の号には「街中でウイリーで目立とう」とか「富士山頂へ」のような、いまとなっては社会的にありえない記事がある。また、ぼくが関わっていた頃の号には、いまはもう走れない林道の記事があったりする。こういう貴重な誌面は、公式になんらかの形で公開したいのだが…。 今後、仮に『ガルル』という誌名がどこかで復活したとしても、創刊時から脈々と続いてきたそれではないだろう。でもきっと、なにかの思いで復活するのだろうから、それは応援したいと思う。その日が早く来ますことを。 ガルル関係のみなさん、読者のみなさん、本当にありがとうございました。  ラストイベント、ツアラテックでの「ステフェス」にていただいたステッカー3種と、右下は手持ちの昔のステッカー。 |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|