|

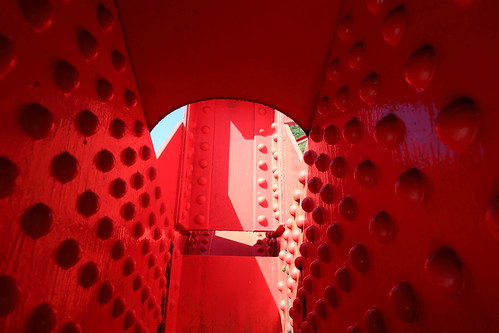

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。  奥多摩湖に架かる「奥多摩5橋」の一つ、峰谷橋。中路のブレーストリブアーチ。支間123mは、1957年の架設当時は国内最長だった。この美しい橋は、近くに視点場がないのが惜しい。  ブレーストリブアーチ特有の、橋門構上部が軸方向に上に反っているように見えるのがかっこいい。平成初期の修景で横長の橋名版がついた。  その裏、ボルトが突き出した部分の塗装が剥離して、錆が…。  鋼材が縦横に張り巡らされた、篭のような印象。それでもアーチはトラスよりもずいぶんと明るい。   側面に後付けされた歩道からは、部材の中をのぞき込める。ひたすら続くリベット。  銘板。 1957年8月 東京都水道局建造 建示(1955)二等橋 製作株式会社東京鉄骨橋梁製作所 材質 SS41  歩道が部材と干渉する部分には大きな穴が開いており、鋼板でふさいである。その、リベットを避けるほどの細かさ。 橋そのものについては『東京奥多摩町・青梅街道の昭和前期における橋梁の進展に関する研究』(紅林章央・前田研 一・伊東孝/PDF)に詳しい。 PR

かつて、オホーツク海沿いを北上すると、「はたの食堂 ライダー&チャリダー共和国」と書かれた看板が、かなり手前…うっすらとした記憶だけれど、サロマ湖あたりから…建てられていた。それがあったのは渚滑の駅前。

泊まったことはない。初めて北海道に行ったときだけはライダーハウスを当てにしていたので立ち寄ったのだが、のぞいた瞬間の雰囲気で退散してしまった。それは、別に宿が悪いわけではなく、泊まっている客のそぶりだった。  2018年8月、ふと看板を見かけたので、向かってみた。これは北側、興部の国道の丁字路の東側にある。  ところが、地図を頼りに現地に行ったら、跡形もなかった。どうやら2017年に閉店したらしい。ライダーが激減した現代まで続けていたのはほんとうにすごいことだ。今後はストリートビューのアーカイブが貴重な記録として残っていく。 ●関連項目 えさしYOUの思い出  秋川にかかる東秋留橋。あきる野ICの下流にある。昭和14年のコンクリート開腹アーチで、当時の構造物が、親柱や高欄に至るまで改変されずに残っている。戦前らしく、人手をかけた(=部材より安い)構造で、並行する2本のアーチに並行して支柱を建て、床版を載せている。 当時は鋼材の節約のために、同じスパンならばコンクリートアーチが架けられていたというのも、架設された時代の背景として留めておきたい。  アーチの裏を覗く。型枠の板の木目がアーチと直行する方向でびっしりと並ぶ。河川敷には、事実上3基の橋脚があるが、洗掘対策として、付近はコンクリートブロックがびっしりと敷き詰められている。   支柱の薄さ、床版は見えないが高欄がそれを軽快な印象に見せる、美しい橋だ。高欄は、その色や表面の印象、張り出した形から、後付けのようにも見えるが、本体と同時に架設されている。  親柱にある「東秋留橋」の、「秋」「橋」ともに異体字だ。特に「秋」は、偏と旁が入れ替わった「秌」になっている。「東秌留槗」。  この東秋留橋は人道橋である。こちらは秋川と直交するが、下流に架けられた新橋は、秋川を斜めに横断する形だ。その新橋の線形は非常に凝っていて、左岸から来ると、まず左に頭を振ってから右カーブで新橋に入り、橋の上い至ると左カーブになる。急ではないので運転者はとくに気にも留めないだろうが、本来ならば避ける線形だろう。そうしてでもこの橋があるのは、文化的価値があって保存されているからにほかならない。  右岸側。写真左端が新橋方向。 ●参考 関東の土木遺産 東秋留橋  オホーツク海に面する雄武から、中雄武、上雄武と山を越えて西にある、幌内川の支流が集まる少し開けた場所にある上幌内。人家も多かったのだろうが、いまは人の姿が見えない。とはいえ、周囲の畑は営まれているので、人の出入りはある。かつての北隆鉱山の近くと言えば近く。 上幌内という地名は、ここ雄武と、十勝の鹿追にある。  道道60号と道道49号の交差点近くに、上幌内郵便局だった建物がある。   道路とはこんな位置関係にある。道路が高くなっているのは、すぐ橋を渡るために嵩上げされたのだろう。  裏に回る。窓の面積が大きい。  自分が映り込んでいてまったくアレだが、公衆電話室。地域の個人宅に電話は引かれていたのか。映り込んでいてすみません…(加工して消そうとしたのですが、うまくいかないのでやめました…)  事務室はそのままに。カレンダーは「20日」で止まっている。何年何月か。サイト『学舎の風景』によれば、すぐ近くの上幌内小学校の閉校が平成2年3月末。それから間もない頃かと思ったら、こちらのサイトによれば、廃止は1982年7月1日(=6月末限り?)とのこと。ということは、それから別の施設に転用されるなどしたのだろうな。 ●同日追記

住み込みだったのか、通いなのか。業務量はどれだけあったのか。室内の様子は、数年前までは何かしらの出入りがあった感じだ。  向かいには、上幌内山の里PA。その奥に、上幌内小中学校の跡。校門と教員住宅が残っている。 |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|