|

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。  県境(「県」と限定して楽しんでおられるわけではないと思うのだけれど、書名が県境なので、とりあえず県境と書きます)が好きでどこへでも行ってしまう西村まさゆきさんの新刊が、中公新書カラー版として出た。帯の写真のとおり、県境に行き、またぎ、考察する。西村さんは各種メディアでこうしたところの探訪レポートを発表している(し、たぶん発表していないのもたくさんあるだろう)。 2016年4月、東京カルチャーカルチャーで「境界集会~県境 区界 暗渠界 大集会」が開催された。ここで、西村さんのプレゼンを聞き、「県境テープ」を買った。   こういうテープを作らずにはいられないところが、すごく好き。 そのときのまとめはこちら。 さて、本書。一般に、境界の話というと地形図を持ち出してきてその比較…となる。目に見える形では存在しない「県境」という概念を説明するために、概念の塊である地図を見せても、「ふーん…」となる。ところが本書は県境の風景を写真で見せ、県境を挟んでそれぞれに色を塗り、視覚で「右がA県、左がB県」のように見せる。これはモノクロではできない。カラー版新書は製造原価が跳ね上がるのだが、カラーにした理由はこれだろう。 各章がおもしろいのはいうまでもないのだが、本書にはところどころに西村さんによる「現代の感覚」が埋め込まれている。DPZにも通底する、大好きな感覚。「集めてこそわかる」みたいな感覚。 「冗談も真面目に取り組んで三〇年近く続ければ、賞がもらえるのである」(「峠の国盗り綱引き合戦」で浜松と飯田が仲良すぎて萌え死にそう) 「ふざけの力を侮ってはならない」(東京都を東西に一秒で横断できる場所) 「実際にそこに行って見てみるのも楽しいぞ」(あとがき) この感覚にリアルさを伴わない「一般の人」がこの語句を読んでも気にもとめないかもしれないが、それでも「言われてみれば、テレビもそういうのが多くなった」と気づく「一般の人」も少なくないのではないか。 最初は机上で(地図上で)見つけた場所。そこになにがあるわけでもないが、とにかく見る。知識を得ても「役に立つのか立たないのか、よくわからない」(カーナビに県境案内を何度もさせたかった)。それが、一冊の本になる。すばらしい。行ってみて「ふーん」でいい。3分しかその場にいなくてもいい。でも、行って、見ること、それが大切。「VRってこういうものだよね」とWEB記事で知っていても、実際にVRゴーグルを装着しなければだめなのだ。本書は、そういう感覚を、静かに、強く、「県境」をテーマとして訴えてくる。繰り返すが、地図を掲載して「ここはこうなっている」というだけだったら、この強さは出ない。現地に行って動いている写真があるからこその強さだ。 * * *

冒頭写真、バックに敷いてあるのは『山と高原地図 飯豊山 2015年版』(昭文社)。1988年と1992年の2回、飯豊山縦走の際に、あの県境を歩いている。2回とも、徳沢から祓川に入って前泊、翌日に疣岩から三国岳を通って切合(きりあわせ)で幕営している。翌日は本山、御西、北股を通って門内で幕営。細い県境は飯豊山から西、御西岳まで延びているので、そこも歩いている。三県境付近の分岐で荷物をデポして大日岳へも往復しているので、付近の新潟県側にも足を踏み入れている(その北のほうでは、登山道は山形・新潟県界をうろうろする)。当時もそういう県境であることは知ってはいたものの、目に見えるわけでなし…高校生、大学生のころなので知識もなく、「へー、そう」くらいで通過していた。 なお、登山経験がないけれども飯豊に行きたい方のご参考までに。 西村さんの行程は、川入から(のほうがメジャーなルートではある)、もしかして林道飯豊檜枝岐線を上り詰めて直登するコース(『山と高原地図』では破線となる上級者向けバリエーションルート)かもしれない。そこから飯豊の本山小屋まで歩いてしまうのは、コースタイムで9時間。一般的な長坂のコースなら10時間である。もし聞かれたら、経験者に対しても「やめておくべき、切合の小屋に泊まるべき」とアドバイスする。本山小屋までいきなりいくのは、相当慣れた人でも厳しいと思う。 2015年版の地図を買い直しているくらいなので、飯豊は…というより当時は北の朳差岳に行きたかったのだけれど、行きたいなあ。 * * *

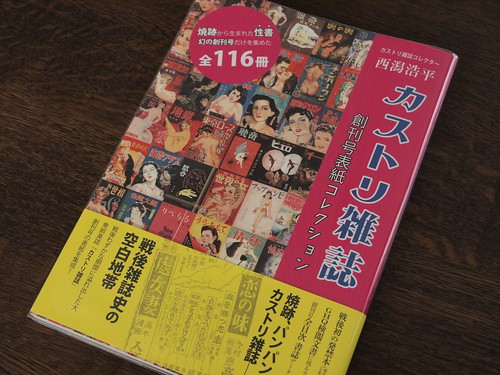

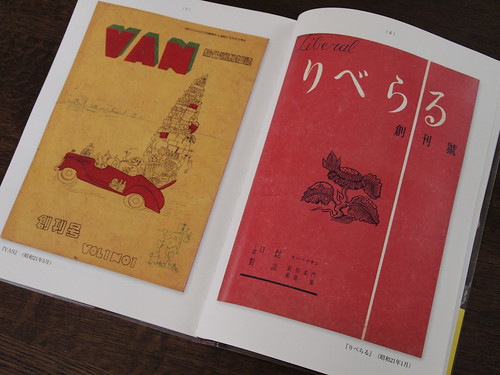

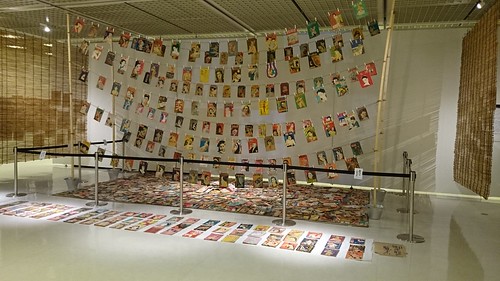

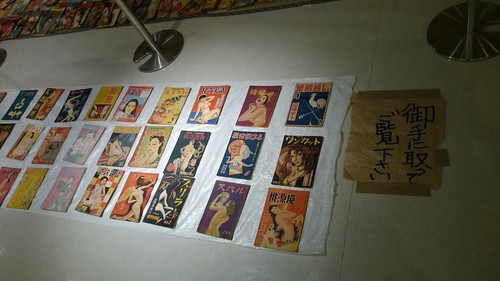

最後、奥付を確認して驚いた。「けんきょう」だと思っていたら「けんざかい」とルビが振られていた。よって、本書の読み方は「ふしぎなけんざかい」。どっちが正しいということでもないけれど、いままで西村さんも口頭では「けんきょう」とおっしゃっていたような…? なお、地図用語としては「県界(けんかい)」となる。 PR  「カストリ雑誌」という言葉は、高校の日本史で習ったような気がする。カストリ焼酎の「3合でつぶれる」にひっかけて「3号でつぶれる、粗悪な紙に印刷された、エログロ雑誌」というような形で。 そんな「カストリ雑誌」の創刊号(出版業界では「創刊」は雑誌コードを取ったものに使うので、「創刊」にはいくつもの意味があることにご留意いただきたい)の表紙を116冊分掲載し、分析を試みたのが、本書である。購入はカストリ書房およびサイトより可能。  「表紙だけを集めても、中身がないと…」とか「資料性はあると思うが…」などと思うことなかれ。多くを集め、同じ距離感で眺めることで、見えてくるものがある。それは『街角図鑑』しかり、私が尊敬する方々の収集(具体的にモノを集めるという意味ではなく、同じカテゴリを見続けるという意味)で、私たちは十分に感じている。 まずは、116冊におよぶ表紙を眺めて欲しい。私がそこで気づいたのは「昭和23年5月創刊が、やたら多くないか?」ということだ。 次いで、タイトルや表紙に謳われた惹句を眺めて、ああ、この時代にはこの単語がそういうイメージで使われているのか、ということも大いに感じ取ることができた。当たり前だが、性に関する意識、行為ともに、現代とは比較にならないほど「幼い」とでもいおうか、そういう時代である。 これは、イラストやデザインの知識がある人はそちらが気になるなど、各人の素養に大きく左右される部分があるだろうが、とにかく一通り眺めることで、カストリ雑誌の表の意図と裏の意図、あるいは志まで感じることができる。  巻末には、編集・発行者であるカストリ出版の渡辺豪氏による「カストリ雑誌小研究」と題された付録がある。創刊タイトル数、価格分布、ページ数分布の推移がグラフになっており、前述の感想は、まさにそのとおりだった。我ながら、直観がなかなかいいところを突いていた。  その付録の資料性は高く、収録された創刊号のタイトル、版元、創刊号の目次などが詳細に記されている。大日本印刷、共同印刷という、日本を代表する印刷会社も関わっている。 また、私はこれまでカストリ雑誌について解説された記事すら読んでいなかったが、付録を読み進めるにつれ、冒頭に書いたようなイメージがすべて誤りだったことを知る。 巻末に、渡辺氏による「カストリ雑誌とは何か」という解説がある。私は先に、116冊の表紙を眺めることで「カストリ雑誌の表の意図と裏の意図、あるいは志まで感じることができる」と書いた。私にとってはこの解説は、私の感想をもっと高みから俯瞰して分析し、考察し、定義し、あるキーワードとともに、現代の我々の感覚に直接呼びかけてくるものにしてくれた。ものすごく腑に落ちる解説だった。そのキーワードは、他の芸術界隈でも、時に、いや、よく耳にする言葉である。 * * *

2015年9月、東京・池袋の東京芸術劇場ギャラリー1にて「戦後池袋 ヤミ市から自由文化都市へ」という展示が開催された。そこで多くのカストリ雑誌が並べられ、自由に手にとって見ることができた。こういう場所と、カストリ書房に出入りする人たちが結びつくといいなと思う。芸術劇場に行った人でも、カストリ書房を知らない人、『カストリ雑誌創刊号表紙コレクション』を知らない人はものすごく多いだろう。そこが結びつきますように。 ●関連項目 『秋田県の遊郭跡を歩く』(文・小松和彦/写真・渡辺豪) 『遊郭を行く1976』(遠藤ケイ) 『御手洗遊郭ものがたり 女は沖を漕ぐ』(黒川十蔵/カストリ出版) |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|