|

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。  人面橋 路傍に見つけた田中角栄の揮毫の続き。その人面橋が渡る塩谷(しおだに)川の異様な姿に驚き、クルマを停めたら田中の揮毫を見つけた、という流れ。平成16年7月新潟・福島豪雨でも大きな被害となったが、平成23年7月新潟・福島豪雨を受けて新潟県による塩谷川災害復旧助成事業となり、河床掘削や堤防強化がなされている。 人面橋 路傍に見つけた田中角栄の揮毫の続き。その人面橋が渡る塩谷(しおだに)川の異様な姿に驚き、クルマを停めたら田中の揮毫を見つけた、という流れ。平成16年7月新潟・福島豪雨でも大きな被害となったが、平成23年7月新潟・福島豪雨を受けて新潟県による塩谷川災害復旧助成事業となり、河床掘削や堤防強化がなされている。その「堤防強化」の具合がご覧のとおりで、サイボーグ化した堤防とでもいうべき姿になっている。堤防の高さが違うのは織り込み済み。  川が白フチで括られ、蛇行が視覚化された。 川が白フチで括られ、蛇行が視覚化された。PR  旧栃尾市の国道290号にかかる人面(ひとづら)橋。またいでいるのは塩谷川という、刈谷田川の支流である。あろうことか、この橋の構造がなんであるかを確認していないのだが、この橋からふたつ、話題がある。一つ目は、この橋の銘板である。 旧栃尾市の国道290号にかかる人面(ひとづら)橋。またいでいるのは塩谷川という、刈谷田川の支流である。あろうことか、この橋の構造がなんであるかを確認していないのだが、この橋からふたつ、話題がある。一つ目は、この橋の銘板である。写真は、北から南を見たところ。とくにこの橋は気にも留めず、塩谷川を見たかったのだが、親柱をふと見て驚いた。   左の親柱には「人面橋」「大蔵大臣 田中角栄書」。田中が蔵相を務めたのは1962年7月から1965年6月、第2次池田第2次改造内閣から第1次佐藤内閣までの約3年間だ。 右には「県道長沢栃尾線」。県内には長沢という地名はいくつかあるが、ここではR290のルートから考えると、三条市の長沢だろう。弥彦線の廃止区間の「越後長沢」の長沢だ。「国道 ここまで」も長沢地区だ。この区間が国道に格上げされるのは、1970年4月1日である。こちらの揮毫も田中によるのだろうか? 南側の親柱を見る。   左は「ひとづらばし」、右は「昭和38年2月14日竣功」。昭和38年は1963年、先の田中が蔵相として揮毫した期間にあっている。 左は「ひとづらばし」、右は「昭和38年2月14日竣功」。昭和38年は1963年、先の田中が蔵相として揮毫した期間にあっている。田中は、1965年6月に党幹事長に就任する際に大臣を辞してから1971年5月に第3次佐藤改造内閣の通産相就任まで、閣僚ではない。もしその間に橋が完成していたら、この銘板はどうなっていたのだろうか。「自民党幹事長」として揮毫するわけにもいくまい。そういう意味では、タイミングがよかった橋といえるだろう。 護岸工事の考に続く。  とても顔色の悪い国道標識。「現像時にコントラストを上げすぎた」などではなく、実際に薄汚れているのだが、なぜか「おにぎり」に補助標識「ここまで」がついている…? とても顔色の悪い国道標識。「現像時にコントラストを上げすぎた」などではなく、実際に薄汚れているのだが、なぜか「おにぎり」に補助標識「ここまで」がついている…? しかし、道路は正面に十字路の交差点。その向こうの青看は… しかし、道路は正面に十字路の交差点。その向こうの青看は… 左折方向に国道290号が続いている。ということは「おにぎり」の下の矢印は「ここまで」ではなく「矢印の指す左方向に国道290号が続いているよ」という意味だとしか考えられない。しかし、方向を案内する場合は、もっと天地が大きいはずなので、まあ、代用したのだろう。 左折方向に国道290号が続いている。ということは「おにぎり」の下の矢印は「ここまで」ではなく「矢印の指す左方向に国道290号が続いているよ」という意味だとしか考えられない。しかし、方向を案内する場合は、もっと天地が大きいはずなので、まあ、代用したのだろう。・下記リンク先の「511」参照 http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/kukaku/bpkukaku02.html#annai なお、この交差点までが時速40km制限で、左折語は50km制限になる。そのため、本来は「40」と書かれた速度制限があり、その補助標識で「ここまで」があったのかな、そこから「40」だけが脱落したのかな、などとも考えた。通常、「おにぎり」と規制標識が同じ柱に乗ることはないのだが、稀にはないこともない。…などというのは考えすぎかな。

DPZに『「マイ橋」に夢中』という大山顕さんの記事がある。今回の橋は、これに類するものではあるのだけれど、いささか規模が大きいと思う。

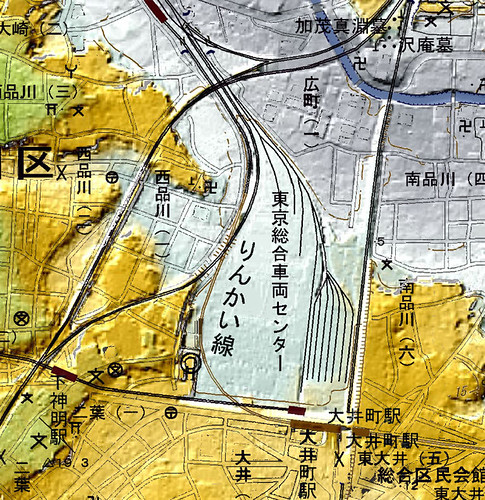

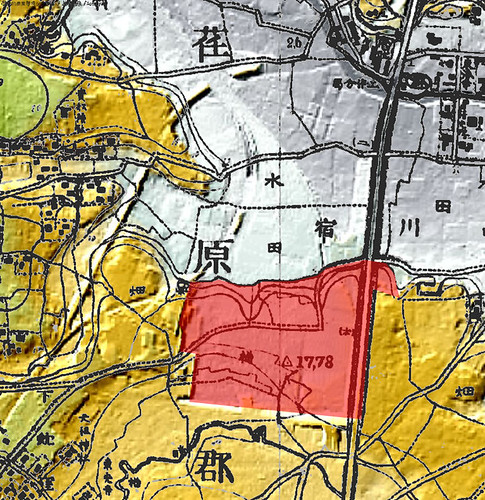

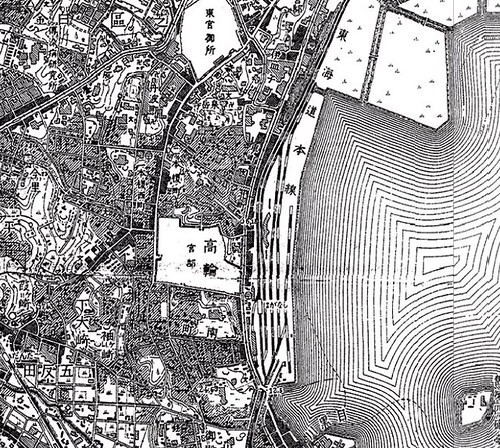

「マイ橋」はプライベートなものなので、場所は、山形県のどこか、としておこう。写真のような木橋があった。最初、これが「マイ橋」だとは思わなかったのは、その向こうに普通の鋼ガーダー橋が架かっているからだ。 「マイ橋」はプライベートなものなので、場所は、山形県のどこか、としておこう。写真のような木橋があった。最初、これが「マイ橋」だとは思わなかったのは、その向こうに普通の鋼ガーダー橋が架かっているからだ。 橋台はしっかりしたコンクリート製。そこに電柱のような丸太を2本平行して渡し、その上に横桁をかまして、さらにその上に2本平行して渡し、さらにさらに横桁をかまして上に床版を敷いているようだ。縦桁たる丸太には、雨よけに金属板がかぶせられている。橋台から、方杖が出ている。 橋台はしっかりしたコンクリート製。そこに電柱のような丸太を2本平行して渡し、その上に横桁をかまして、さらにその上に2本平行して渡し、さらにさらに横桁をかまして上に床版を敷いているようだ。縦桁たる丸太には、雨よけに金属板がかぶせられている。橋台から、方杖が出ている。 床版にはタイヤの跡。ということはクルマが乗っても大丈夫なだけの強度はあるようだ。もっとも、中央部が垂下しているけれど。 床版にはタイヤの跡。ということはクルマが乗っても大丈夫なだけの強度はあるようだ。もっとも、中央部が垂下しているけれど。 床版と道路の段差を埋めるコンクリートには、「17」「5!25」(?)と刻まれていた。なんだろう? 床版と道路の段差を埋めるコンクリートには、「17」「5!25」(?)と刻まれていた。なんだろう?『東京の鉄道ネットワークはこうつくられた』(高松良晴著/交通新聞社新書)に「大井工場は、1910年(明治43年)に品川の高台8万9000坪を切り崩して建てられた。切り崩した土は、品川駅構内の埋立拡張に使われた」(磯部注:8万9000坪=29.37ha)とあったので、地形をカシミール3Dと今昔マップで見てみた。私の世代にとっては「東京総合車両センター」というよりは、東側は「大崎電車区」あるいは「山手電車区」、西側は「大井工場」というほうがピンとくる。東側が、車両基地としては異例の2階建てとなっている。 まず、現在の姿から。  (Kashmir3D+地理院地図+5mDEM) みごとに整地されている。5mDEMで読み取ると、敷地の北側は標高6mほど、南は8mほどだ。西側の車両基地部分の5mDEMを見ると、通常、「地表面の建築物等を除去した状態」で作られているが、ここでは車両基地の2階部分を「地形」と認識しているようだ。入出庫線、上の地図でいうと8本に分岐する線の左に細長い地形の欠き取りが見える、ここが「地上」であり、それにつながる1階部分(からさらに基礎などの建築部分を除去したところ)が「地面」になっている。 車両基地の1階部分の写真はほとんど見たことがないのだけれど、こちらのサイトにあった。 http://acafe.msc.sony.jp/photo/detail/item/000009022367E9 次いで、明治中期までに作られた「迅速測図」に、現在の5mDEMを重ねて見てみよう。  (Kashmir3D+迅速測図(農研機構)+地理院地図+5mDEM) 冒頭の通り、欠き取った部分は「8万9000坪=29.37ha」である。そのなかでも、赤く塗った部分が、地形を「大きく」欠き取った部分だ。カシミール3Dで測定すると、この赤く塗った部分だけで約16.5haある。また、17.78mの三角点がある、いまこの地点は7mほどなので、かなりの土を欠き取ったということになる。上の地図で欠き取り部分の左側、ちょっと高くなっているところが標高18mくらいだ。 迅速測図の等高線間隔は5mなので、上の地図の赤い部分には、10m、15m、20mの等高線が含まれることになる。大部分は標高15m以上だ。16.5haに渡って標高15mを8mまでに掘り下げたと(少なめに見て)計算すると、112万立米。500m四方を4.48m嵩上げするだけの土砂である。 欠き取った台地の北側、低地部分は、今昔マップで少し後の時代の地形図を見ると、当時は湿田の記号が描かれている。ということは、そのあたりにはそれなりに客土をしたに違いない。なにしろ重い鉄道車両が通るのだ。 さて、ではその欠き取った地図で整備した品川駅構内の変遷を。まず、迅速測図。  (Kashmir3D+迅速測図(農研機構)) 鉄道は、上図の左右中央に2条線で描かれている。ここが、海に張り出した区間だ。 次いで、大井工場ができた後の地図。範囲は上図と同じ。  (Kashmir3D+今昔マップ1917-24) 見事に品川駅が拡張されている。実際の姿はわからないが、地図で見ると、港湾のような印象だ。欠き取られた部分は武蔵野段丘、それを、品川駅付近、立川段丘の下に持って行ったのだった。 |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|