|

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。  沼津から東名高速に乗ったことがある人は、見たことがあるに違いない。国道1号から沼津ICに登っていく途中にあるのが、この岡一色歩道橋だ。写真は交差する県道22号を西から東に向かうクルマの中から、信号待ちの間に撮ったもの。横着ですみません。 沼津から東名高速に乗ったことがある人は、見たことがあるに違いない。国道1号から沼津ICに登っていく途中にあるのが、この岡一色歩道橋だ。写真は交差する県道22号を西から東に向かうクルマの中から、信号待ちの間に撮ったもの。横着ですみません。 この歩道橋がおもしろいのは、四つの階段のうち三つが弧を描いている点だ。地図を見ても、そのためにスペースが確保されている。 この歩道橋がおもしろいのは、四つの階段のうち三つが弧を描いている点だ。地図を見ても、そのためにスペースが確保されている。目立たないスカイブルーに塗装されているのでつい見過ごしてしまいそうだが、かなりの意欲作なのではないか。 大きな地図で見る  米屋こうじさんによる、いままでになかった書き方の、「国鉄という仕事に携わった人の、人生の記録」+「カメラマン・米屋こうじ」の本。(画像は交通新聞社のサイトからのリンク) 米屋こうじさんによる、いままでになかった書き方の、「国鉄という仕事に携わった人の、人生の記録」+「カメラマン・米屋こうじ」の本。(画像は交通新聞社のサイトからのリンク)私は個人的に米屋さんを存じ上げているので、そうなると「書いている米屋さんというのはどんな人なんだろう」という気持ちでは読めない。常に、米屋さんのおだやかで飄々とした雰囲気を文章に纏わせつつ読んだ。 前半は、「鉄道で働くということ」。国鉄に勤めていた親族に直接聞いた話なので、エピソードには事欠かない。キヨスクで勤め上げた母、電務区・電話交換手だった伯母、機関士だったその夫、鉄道公安官だった叔父、電気工事局工事事務だった叔父、そして駅長だった祖父。テレビドラマのような劇的な何かがあったわけではない。ただ、働いて、国鉄を動かして…という人びとの姿が描かれている。 後半は、米屋さんの鉄道趣味遍歴と鉄道カメラマンになるまで、そして「鉄道カメラマンとしての仕事」の話だ。米屋さんは私よりも三つ上、まあ、ほぼ同世代と言っていい、だから、小学生時代の話は、まるで自分と友人との話のように感じる。 早朝4時に「あけぼの」を見に行く小学生。一人旅の途中、勇気を出して車掌に話しかける小学生。「青春18きっぷ」をここぞとばかりに使いまくる中学生。山岳部に入ってキスリングに痛めつけられる高校生。そして写真の勉強をして社会に出て、広告写真家のアシスタントを経て真島満秀写真事務所に入り、若くして独立。 米屋さんは、『I LOVE TRAIN アジア・レイルライフ』(米屋こうじ/ころから)という写真集を出している。アジアだけでなく、ポルトガルでもたくさんの素晴らしい写真を撮られている。また、いつだか「ついにバイテン(8✕10インチのフィルムを使う大判カメラ)を買ったんですよ」ととても嬉しそうに話してくださり、信濃川田駅のベタ焼き…あれ、フィルムだったかな…を見せてくださったこともある。そしてまた、いつ頃からか、「米屋浩二さん」だと思っていたら「米屋こうじさん」になっていた。それらのことが、すべてこの本でつながった。 そして思うのは「あのとき米屋さんは笑いながら楽しそうにお話してくれたけれど、実はそんな表面的な話ではなかったんだなあ」ということだ。いや、でもいつもにこやかな米屋さんには、その楽しい面もまた事実だったのだろうなあ。 * * *

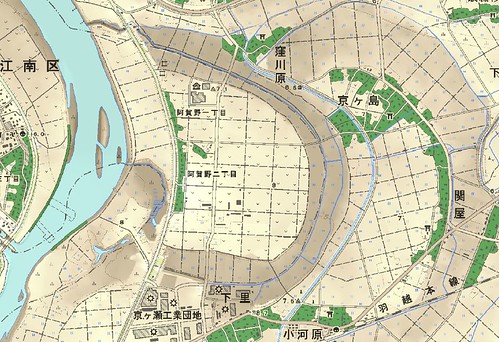

一つ、明記しておきたいことがある。「鉄道遺産」という言葉について、だ。本書によれば、2002年の「ニッポン鉄道遺産を旅する」という米屋さんと斉木実さんの連載において、交通新聞社の編集の方が造った言葉だそうだ。いつのまにか一般的な言葉になってしまった「鉄道遺産」、私は個人的にはバズワード、つまり「受取手によって解釈が異なってしまう言葉」だから使わないけれど、この言葉の考案者がわかった。もしシンクロニシティとして、同じ頃、別の人が使っていたとしても、それはそれだ。 いま40代の人には、軽く、かつ親近感を持って詠むことができる本だ。そして、読んだら、蒸気の『I LOVE TRAIN アジア・レイルライフ』もぜひ。 ・Asian Trains (米屋さんのサイト) ・鉄道少年 (米屋さんのブログ)  (このページの地図はすべてkashmir3D+DEM5m+数値地図25000。写真ともクリックで拡大) (このページの地図はすべてkashmir3D+DEM5m+数値地図25000。写真ともクリックで拡大)新潟県の新潟市秋葉区…というよりも新津(左下角)の東には、阿賀野川が幾たびも川筋を変えた跡が明確に地形に残っている。南北に流れる太いのが阿賀野川、そこから北西に枝分かれしているのが小阿賀野川(かつての阿賀野川本流、信濃川に至る)、阿賀野川の西を北西に流れて小阿賀野川にぶつかるのが能代(のうだい)川だ。 河川が暴れる地は豊穣の地でもある。阿賀野川と小阿賀野川の分流点の北にある沢海(そうみ)地区には、全国有数の地主・小林家があり、その邸宅と民俗資料は日本初の私設博物館である「北方文化博物館」となっている。書き込むと下記のようになる。  北方文化博物館では「沢海まちあるき」を開催している。2015年からガイドつきのウォーキングツアーを開催するとのことで、そのモニター的街歩きに参加してきた。その後、上の「旧河道」と「旧旧河道」を見に行ってきた。 まずは旧河道。  (1)地点より(地図中はマル数字だが、表示の互換性を考えて文章では括弧書きとする)。少し道路が高くなっていて、その左右に田が広がる。写真右、奥に向かう未舗装の道はかつての左岸で、その右は畑で一段高くなっている。上記地図ではわかりづらいので、さらに別の地図を。 (1)地点より(地図中はマル数字だが、表示の互換性を考えて文章では括弧書きとする)。少し道路が高くなっていて、その左右に田が広がる。写真右、奥に向かう未舗装の道はかつての左岸で、その右は畑で一段高くなっている。上記地図ではわかりづらいので、さらに別の地図を。 「阿賀野(一)」「阿賀野(二)」となっている部分が「焼山地区」で、畑だ。ここだけ高台で水がとれないから畑なのだろうか。旧河道が田。その高低差は2m近くある印象だ。  旧河道に黄色を乗せてみると、こんな感じになる。 旧河道に黄色を乗せてみると、こんな感じになる。旧河道の中央には用水路がある。  おもしろいのは、ここが行政界になっている。同時に道路の管理も変わる。「道路管理界」という標識とともに、左(左岸)は新潟市で道路は新潟市江南区建設課、右(右岸)は阿賀野市で同じく新発田市地域振興局の管理となる。 おもしろいのは、ここが行政界になっている。同時に道路の管理も変わる。「道路管理界」という標識とともに、左(左岸)は新潟市で道路は新潟市江南区建設課、右(右岸)は阿賀野市で同じく新発田市地域振興局の管理となる。次いで、(2)地点から、旧河道を挟んで右岸側を見る。  赤い矢印は流路方向。ここに来ると、両側には堤防があるために、川底にいる気持ちになってくる。おもしろいのは、旧河道を横切る形で用水路が設けられていることだ。正面の堤防をアンダーパスしているが、堤防の上には次の写真のように用水路があるので、立体交差していることになる。しかし、25000図では接続しているかのように書いてある。 赤い矢印は流路方向。ここに来ると、両側には堤防があるために、川底にいる気持ちになってくる。おもしろいのは、旧河道を横切る形で用水路が設けられていることだ。正面の堤防をアンダーパスしているが、堤防の上には次の写真のように用水路があるので、立体交差していることになる。しかし、25000図では接続しているかのように書いてある。 旧河道の右岸の堤防上には用水路があり、歩いていくとこれが越えられない。川の水はなくなって川を横断できるのに、堤防上を横断できないのだ。 旧河道の右岸の堤防上には用水路があり、歩いていくとこれが越えられない。川の水はなくなって川を横断できるのに、堤防上を横断できないのだ。さてこの旧河道はいつから「旧」になったのかというと、1924年(大正13年)だ。1913年(大正2年)の「木津切れ」による水害を契機に1915年(大正4年)に改良告示、1918年(大正7年)に着工した。そして沢海地区は現在の本流により分断された。そのため、現在も沢海から見て対岸の「焼山地区」(地名は沢海)が阿賀野市に取り囲まれる形で新潟市江南区となっている。 * * *

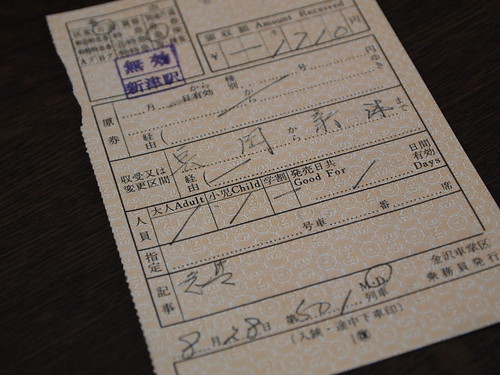

次に、旧旧河道に向かった。  (3)地点、旧旧河道の右岸から。対岸に見えるこんもりした部分が「京ヶ島」である。 (3)地点、旧旧河道の右岸から。対岸に見えるこんもりした部分が「京ヶ島」である。当日同行していたN氏が近くで畑仕事をしていた方に声をかけると、「おじいさんなら知ってるかもしれない、家にいるから聞きにいったらいい」と言ってくださった。図々しくも大きな家の玄関で「ごめんください」と声をかけると、70代の男性が出てきていろいろとお話をしてくださった。 男性はかつてそこで材木商を営んでおり、その祖父の代には旧河道を利用して流送していたとのこと。河道の切り替えの話をすると「写真があるから上がって見てみろ」とまでおっしゃり、さらに厚かましくも木の香り漂う邸宅にお邪魔した。そこには祖父、父などの遺影とともに一枚の写真が額となって掲げられていた。写真の額には筏を詠んだ短歌の色紙が入っていた。 河道が切り替えられた後、堤防を切り崩して干拓をしたそうだ。そしてできた新しい土地は周辺の住人に払い下げられ、田になった。家によって払い下げの面積は違ったが、その基準はわからない。 また、ここには渡し船があった。ある暴風雨の日に渡し船が転覆し、あわや溺死しそうになった人がいて、その人を祖父が助けたという。その表彰状も額装されていた。  諏訪神社。 諏訪神社。(4)地点。  旧河道の右岸堤防を歩く。画面右は旧河道、左は旧旧河道。 旧河道の右岸堤防を歩く。画面右は旧河道、左は旧旧河道。さて、旧旧河道の右岸を遡る形で、京ヶ島の「川岸」を歩く。  (5)地点から。右は住宅地、道路が旧旧河道の堤防、左は旧旧河道。 (5)地点から。右は住宅地、道路が旧旧河道の堤防、左は旧旧河道。 旧旧河道に黄色を乗せてみる。ここはいま、水田だ。 旧旧河道に黄色を乗せてみる。ここはいま、水田だ。 途中から県道27号になる。こうして歩いていると、左の家並みの向こうに大河があったとは信じられない。 途中から県道27号になる。こうして歩いていると、左の家並みの向こうに大河があったとは信じられない。  京ヶ島の諏訪神社。ここには「町道記念碑」があった。「大正二年五月再建」「従二位伯爵源重明書」等とあるが、この旧旧河道左岸に道をつけた、ということなのだろうか。また「再建」というのも気になるが、それ以上の情報はない。 京ヶ島の諏訪神社。ここには「町道記念碑」があった。「大正二年五月再建」「従二位伯爵源重明書」等とあるが、この旧旧河道左岸に道をつけた、ということなのだろうか。また「再建」というのも気になるが、それ以上の情報はない。やがて国道460号にぶつかると旧旧河道の痕跡はわかりづらくなった。そのまま京ヶ瀬駅に向かった。 Spcl Thnx to Mr.I and Mr.N 私にとって「しらゆき」といえば、新潟を14時28分に出る金沢行きのディーゼル急行だった。小学校の一学期の終業式がある7月24日の午後から、毎年、母方の実家がある柏崎に行っていた。そのときに乗る列車だった。もちろん、いつも自由席。非冷房だった。当時「冷房車」なるものがあることすら知らなかった。私の生活圏には冷房などというものは存在しなかったので、意識に昇らなかった。 たしか、新潟駅の1番線ホームに20分くらい並んでから乗った気がする。ホームの上にぶら下がった号車案内の札(後述)に20人かそれ以上ずつ並んでいた。「しらゆき」の乗客は新潟で相当数が入れ替わるため、座れなかったことはないが、当時の常識として車内の座席下にはゴミや新聞紙が大量に置き去りにされており、雑然とした雰囲気があった。 14時27分には青森行きも出て行くために、新潟駅には2編成が同時に在線しているはずだが、乗るのに忙しいからか、まったく記憶がない。 非冷房ゆえキハ58の窓を全開にして、1時間半の道のりを楽しんだ。峠を下るときなど、ノッチオフして惰行していく間のエンジンのアイドリング音が大好きだった。 「しらゆき」は、1982年の上越新幹線開業時に「白鳥」に格上げされ、消滅した。それが33年経ち、いやその間、1997年から2002年までは秋田-青森間の快速の名称ではあったが、優等列車としては33年ぶりに新潟県内の列車名として復活する。個人的にはまことに美しい列車名だと想う。 * さて、いつもは新潟から柏崎に向けて乗る「しらゆき」だったが、一度だけ、逆方向に乗ったことがある。昭和57年8月28日、長岡から新津だ。これは、魚沼線と赤谷線に乗りに行ったときに、効率よく回るために、これに乗るしかなかったのだ。  8月28日は土曜日。土曜日のみ運転の魚沼線の列車をつかまえるのだ。<魚沼線6128D>1300来迎寺1307<1335M>1323長岡1332<しらゆき>1412新津1432<629D>1511新発田1539<赤谷線129D>。 金沢車掌区の車掌は白いサマースーツだったか。車内補充券には、誇らしげな「501D(上りは502D)」の列車番号。日本海縦貫線で「501/502」という列車番号は、1950年(昭和25年)に以来のもので、その列車番号は長らく「きたぐに」が使っており、電車化された後は501M/502Mであった。 なお、1980年10月改正の時刻表から日本海縦貫線の500番台の列車名を拾い出すと、下記のようになる。 501/502 きたぐに(大阪ー青森間夜行急行)米原経由 501D/502D しらゆき(金沢-青森間急行) 501M/502M 立山1号/2号(大阪-糸魚川間急行)湖西線経由(富山-糸魚川間普通列車) 503M/506M 立山3号/6号(大阪-富山間急行)湖西線経由 505M/504M 立山5号/4号(大阪-糸魚川間急行)湖西線経由(富山-糸魚川間普通列車) 505D/506D ひめかわ(青海-新潟間急行)越後線経由 8507/8508 えちご(大阪-新潟間臨時夜行急行) 8513 加賀1号(大阪-金沢間臨時急行)湖西線経由 8516 加賀4号(大阪-金沢間臨時急行)湖西線経由 9517/9518 アルペン(大阪-富山間臨時夜行急行)米原経由 509/510、511/512はちょっとわからなかった。どの臨時列車に充てられていたのだろうか。『鉄道ファン』1982年11月号掲載の上野-新潟間のダイヤを見ると、ほかにも下記の列車番号が見えた。 8501/8502(京ヶ瀬方面-柏崎方面) 9504(京ヶ瀬方面-柏崎方面) 8506(新潟-柏崎方面) 8507/8508(新潟-柏崎方面) * 上越新幹線が開業した翌1983年、「新潟博」が開催された。鉄道のパビリオン「高速鉄道館」で鉄道部品の即売会があった。そこで、私は「しらゆき」の乗車口表示板(正式な名称を知らない)を見つけて買った。400円だった。  たくさんあったので、きれいそうなものを適当に選ぶと、係の人が「いいか、自由席の札はたくさんあるんだ。少ないのは指定席、いやグリーン車だ」。なるほど、と思ってさがしたら、あった。いっしょに「よねやま」も買った。グリーン車どころか指定席さえ座ったことがないのに。 いま、これの「自由席」の札が、新津鉄道資料館に展示されている。  新「しらゆき」は、乗ってみなければと思う。 * * *

追記。 金沢在住の友人から、高校生当時、「しらゆき」の車内販売のアルバイトをしていたとお聞かせいただいた。乗務区間は金沢-新津の往復で、下りは新津で車販ワゴンごと降ろし、荷物運搬用のエレベーターで対向ホームに移動し、上りに乗務するとのこと。「糸魚川駅で20分停車、 お客さまの一部は、下車して、立ち食いそば、その間に、急行白馬号とドッキングして、糸魚川から金沢の間は、販売車両が増加(中略)沢山の登山客が帰路に使ってました」とのことです。貴重な記録です。 とはいえ「新津駅のエレベーター」はちょっと詳細不明。こちらのサイトには新津駅のテルファーが写り込んでいる写真がありますが、屋根がないので違うとのこと。「新津でのホーム移動は、日本食堂から委託受けた?作業員さんがやってくれたので、車内販売員は、旅客用跨線橋で移動してたのかもしれません」とのことでした。 http://niigata1116.com/train/jr_jnr/1974/niitsu_yoshida/1.html Nさん、ありがとうございます。 |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|