|

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

北陸新幹線開業と同時に、在来線から「はくたか」が消える。

今回の「はくたか」転身によせて、子供の頃に見た489系の「はくたか」の写真をアップする。どれも、小学校3年生、5年生などの、あまりにも拙い写真だが、この線路際は自分の原点でもある。  1980年の夏だろうか。場所は柏崎-鯨波間の大久保隧道の東側。このすぐ近くに母方の実家があったので、よくここで列車を見ていた。列車が近づくと大久保隧道から新潟地区特有のブザーが鳴り、列車の接近を知ることができた。連結器が剥き出しになっているので、下り列車だろう。 1980年の夏だろうか。場所は柏崎-鯨波間の大久保隧道の東側。このすぐ近くに母方の実家があったので、よくここで列車を見ていた。列車が近づくと大久保隧道から新潟地区特有のブザーが鳴り、列車の接近を知ることができた。連結器が剥き出しになっているので、下り列車だろう。この頃は、親の持っていたミノルチナSを持ち出して撮ったはずだ。当時のこととて露出もピントもまったくわかっていないのだが、不思議とそこそこ写っているのはネガゆえか。そのミノルチナSが、確かフィルムが巻けなくなってしまい、「自分のカメラ」ミノルタハイマチックSを20800円だかで入手するのは小学校4年のときだったか。 リンク先のサイトを見ると1978年発売とある。発売から3年も経つカメラを買ったのか! と今の感覚では思うだろうが、当時はまったくそんなもんだろう。銀塩末期のコンパクトカメラや、いまの3カ月ごとのような更新頻度とは違うのだ。  こちらは後追い。連結器カバーがついているので、長岡方。こんなふうに盛大に構図を外すのは、写真の撮り方などは知らなければ教えてくれる人もいない小学生ゆえとご笑覧いただきたい。 こちらは後追い。連結器カバーがついているので、長岡方。こんなふうに盛大に構図を外すのは、写真の撮り方などは知らなければ教えてくれる人もいない小学生ゆえとご笑覧いただきたい。プリントの枠には「FUJICOLOR 80」とある。「NF(新潟フジカラーのマーク)」のものとどう違うのかはわからない。  こちらは1982年。まったく進歩がない。別にたくさん撮っていたわけでもないし、向上心もない子供なので、それでいいのだ。クハ489は貫通型。プリント欄外のFUJICOLORの文字はイタリック。 こちらは1982年。まったく進歩がない。別にたくさん撮っていたわけでもないし、向上心もない子供なので、それでいいのだ。クハ489は貫通型。プリント欄外のFUJICOLORの文字はイタリック。* 時を経て、2005年正月。  八海山が美しい1月上旬、臨時はくたかが489系で走った。除雪車の写真を撮りにいったついでではあるが、カメラを構えた。 PR

「北越」といえば、新潟-金沢間1往復の電車特急、という印象がこびりついているのは、目覚めたときにそうだったから、としかいいようがない。それよりちょっと早ければ「北越」は大阪-新潟間だったし、遅ければ本数は増えている。

新潟駅の1番線。「雷鳥」として大阪から駆けてきた485系を折り返し「北越」に充てる作業と推測する。だとすると「雷鳥3号」、14:54新潟着だ。とはいえ上り「北越」の新潟発は16:30。いったん引き上げていただろう。1番線は「とき」が使うのだ。 新潟駅の1番線。「雷鳥」として大阪から駆けてきた485系を折り返し「北越」に充てる作業と推測する。だとすると「雷鳥3号」、14:54新潟着だ。とはいえ上り「北越」の新潟発は16:30。いったん引き上げていただろう。1番線は「とき」が使うのだ。隣の2番線には冷房付きのキハ58が2両、背中合わせにつながれている。  スカートの汚れなどから同じ日の写真ではないと思うが、これは向きからして新潟駅の4番線に11:47に到着した下り列車ではないかと思う。隣の3番線にはクモユ141と思しき車両がいる。新潟駅では下り方(新津・新発田方向)に郵便車を連結していた。 スカートの汚れなどから同じ日の写真ではないと思うが、これは向きからして新潟駅の4番線に11:47に到着した下り列車ではないかと思う。隣の3番線にはクモユ141と思しき車両がいる。新潟駅では下り方(新津・新発田方向)に郵便車を連結していた。* 485系の北越。   北陸本線の特急に乗った経験はごく少ない。中1のときに新潟から福井往復、その帰りは金沢から北越2号だった。もう一回は高2のときの京都修学旅行の帰り。その、のべ3回だ。長岡から新潟までは、東京から新潟まで18きっぷで帰る時に、北越に乗れば1時間ほど早く帰れるダイヤだったときに、何度か乗ったことがある。 北陸本線の特急に乗った経験はごく少ない。中1のときに新潟から福井往復、その帰りは金沢から北越2号だった。もう一回は高2のときの京都修学旅行の帰り。その、のべ3回だ。長岡から新潟までは、東京から新潟まで18きっぷで帰る時に、北越に乗れば1時間ほど早く帰れるダイヤだったときに、何度か乗ったことがある。2015年3月、新潟から北陸に直通する特急電車がなくなってしまうので、久しぶりに485系の唸りが聞きたくもなって、これが最後の乗車と定め、堪能してきた。

映画や漫画に描かれる背景に、目くじらを立てるべきではない。たとえば、東京から九州に列車で移動するシーンに東北や北陸のシーンが描かれても、それは本筋ではないし、非電化区間に電車が描かれていてもいいだろう。でも、それをわかった上で読むのもまたおもしろい。

ここで採り上げるのは、手塚治虫の『レボリューション』だ。私の古巣、『週刊漫画サンデー』1973年1月6日+13日号と翌1月20日号に分けて掲載されたものだ。この原稿を、私が会社に入ったときの上司がとっていたのだと思うと感慨深いが、まあ、それはそれとして。  「山口県大里村」という地名が出てきたあと、この男女は東京からそこへ向かう。このコマ以前に「山口県大津郡大里村伊豆山」とあって、大津郡はいまの長門市。長門市内の長門三隅駅から三隅川を遡ったところに「大里(だいり)」という地名がある。別のコマで「おおさと ←くまがい やぶき→」という駅名標が出てくるが、手塚がこれを「だいり」と読むとは知らず、地図から「おおさと」と読み誤って記載したかもしれない。「くまがい」「やぶき」はわからない。小郡には「大里(おおり)」があるが、海沿いなので違うだろう。「伊豆山」は現在の地名にはないようだ。 「山口県大里村」という地名が出てきたあと、この男女は東京からそこへ向かう。このコマ以前に「山口県大津郡大里村伊豆山」とあって、大津郡はいまの長門市。長門市内の長門三隅駅から三隅川を遡ったところに「大里(だいり)」という地名がある。別のコマで「おおさと ←くまがい やぶき→」という駅名標が出てくるが、手塚がこれを「だいり」と読むとは知らず、地図から「おおさと」と読み誤って記載したかもしれない。「くまがい」「やぶき」はわからない。小郡には「大里(おおり)」があるが、海沿いなので違うだろう。「伊豆山」は現在の地名にはないようだ。そして、次のシーンに移る。  まず、上のコマから。これは、明らかに、城東貨物線の澱川橋梁…通称「赤川鉄橋」だ。複線のトラス橋に単線が敷かれ、余った片側は板張りの歩行者用通路となっていた。いま、「おおさか東線」の整備のために電化され、複線化工事がなされている。 まず、上のコマから。これは、明らかに、城東貨物線の澱川橋梁…通称「赤川鉄橋」だ。複線のトラス橋に単線が敷かれ、余った片側は板張りの歩行者用通路となっていた。いま、「おおさか東線」の整備のために電化され、複線化工事がなされている。ここに歩道用通路が敷かれたのがいつなのかはわからない。歩道部分が閉鎖される際によくニュースに上がっていたっが、どれも「いつから」がなかった。橋が架けられた昭和4年からとしているものすらあったが、そんなわけはなかろう。それなら、上のようなコマが描かれるわけがない。画像検索すると、1967年の写真では既に歩道はあるが、このサイトの最下段の写真では、まだ歩道がないように見える。 線路は下流側に敷かれているので、この構図は、放出から吹田に向かうものだ。機関車はC62、縁室扉下が三角形になっているので日立製だ。ヘッドマークがあるから特急だろう。ここは現在に至るまで貨物線なので、旅客列車は通らないはずだから、「歩道のない時代の赤川鉄橋の写真」と「C62の特急の写真」を、この絵の中で合成してしまったのかもしれない。描かれた車輪の位置や機関車が載っかっている位置そのものが、明らかにレールと合ってない。 下のコマは、円筒形の煉瓦積橋脚+ガーダー橋か。客車がずいぶん寸詰まりに描かれていて、仮に機関車をC62とすると全長約21.5m、それが桁の上に収まらないのだから、プレートガーダーの支間は20mくらいか。となると客車は13mくらいになってしまっているが、これが、漫画家の脳内にある「機関車と客車のバランス」なのだろう。 * * *

などということを書いたが、私は、本来こうした漫画の絵というものは、写真のトレースではなく、頭の中での空想を起こしたものだったり、うまくデフォルメして描き直すのが正しいと思っている。だから、この手塚の絵が間違っているとかの意図ではない。単なるロケ地巡りとして読んでいただきたい。 twinleavesさんのお誘いで、山手トンネル(湾岸線~渋谷線)のトンネルウォークに参加した。トンネルのいろいろは、私などよりも大山顕さんの記事「世界一長い高速道路トンネルを歩く - デイリーポータルZ」をぜひご覧いただくとして。 私が気になったのは、トンネルの内側が違う…別の種類のセグメントが使われている場所だ。セグメントとは、簡単に言えば、シールドマシンが掘った穴を内側から覆っていく曲がったパネルだ。  左の灯りはプロジェクターで投影された映像。写真手前と向こうで、セグメントが違うのがわかるだろう。奥の方が、少し厚い。ここでは、奥の厚手のほうが色が明るいので「明灰」、手前を「暗灰」としよう。 左の灯りはプロジェクターで投影された映像。写真手前と向こうで、セグメントが違うのがわかるだろう。奥の方が、少し厚い。ここでは、奥の厚手のほうが色が明るいので「明灰」、手前を「暗灰」としよう。 写真左が明灰=厚いほう。 写真左が明灰=厚いほう。この日は開通前の体験なので、首都高の説明員の方がたくさんいる。シールドマシンや工法について聞いてみたところ、セグメントの材質が違うのだそうだ。明灰は鋼製で、暗灰はRC製。では、なぜ材質を変えているのか。 鋼製部分は、あとからシールド部分に加工を加える…大山さんの記事にあるように側面や上面を切り開くとかの加工をする部分だ。ここがRC製だと加工は容易でないので、鋼製にしてある。しかし、万が一、火災が発生すると、鋼製セグメントは熱で変形してしまう。そのため、鋼製セグメントの表面には耐火パネルが貼ってあり、その分、厚くなっているのだ。それが明るい灰色の部分である。  ここは非常口。その向こうは対向車線があり、緊急時に避難するために二つのシールドトンネルがつながれている場所だ。はっきりその部分だけ明灰になっている。 ここは非常口。その向こうは対向車線があり、緊急時に避難するために二つのシールドトンネルがつながれている場所だ。はっきりその部分だけ明灰になっている。* さて、大山さんの記事を読んだ後、私はこう書いた。

この件も聞いてみたのだが、残念ながら「名称があるのですか?」と逆に聞き返されてしまった。素人目には似ていても、まったく理屈が異なるのかもしれない。これに関してはとりあえずこのままで。

中央本線が七里岩に取り付く部分の妙味の続き。

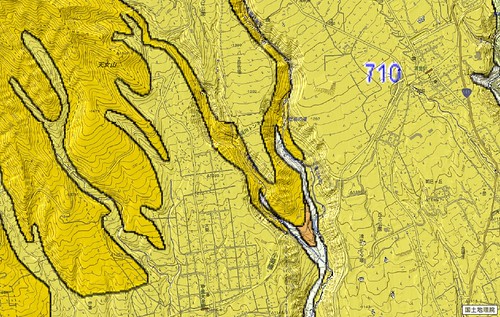

上記記事で少し触れた、小海線の甲斐大泉~清里間のオメガカーブをアップで見てみよう。標高の色分けは上記記事とは別物で、50mごと。  (Kashmie3D+DEM5m+数値地図25000。上空167mから35mmレンズで撮影。クリックで拡大) (Kashmie3D+DEM5m+数値地図25000。上空167mから35mmレンズで撮影。クリックで拡大)画面左手(西)が小淵沢、右手(東)が野辺山。こうして鳥瞰図で見ると、オメガカーブはよくあるように標高を稼ぐためではなく…いや、その意味合いもあるにはあるのだが、深い谷を上流まで遡り、渡れるようになってから渡るためのものだということがわかる。このようなルート選定は、道路では林道などでよく見かける。 画面を左右に分割する谷は川俣川といい、もう少し下流で東から大門川と合流したあとは須玉川となり、やがて釜無川に至る。小海線とぶつかるあたりは川俣川東沢と川俣川西沢に別れていて、小海線はそれぞれ橋梁で乗り越す。その間に舌状の台地がある。ここを、本当にうまく利用しているのだ。  (Kashmie3D+DEM5m+数値地図25000) もしここを迂回せずに一直線に結ぶ場合、谷は幅約1.2km、深さ100m。そんなところに橋を架けるわけがない。それを解決するために西沢の右岸を北上する。右岸の台地上はどんどん勾配がきつくなるので崖をトラバースして、西沢がさらに二つにわかれる付近で、橋長わずか40mの第一川俣川橋梁で渡る。 舌状の台地はどうしようもないので455mの川俣トンネル(下り5‰勾配!)で抜け、今度は東沢を橋長50mの第二川俣川橋梁で渡る。そしてやはり崖にとりつき、トラバースしながら台地に這い上がり、清里駅に向かう。 なぜここにこんな深い谷があるのか。私は地質の知識が皆無なので、地図だけを貼る。  (Kashmie3D+DEM5m+シームレス地質図+数値地図) 川俣川本流(画像中下)の白い部分は「約1万8000年前~現在までに形成された最も新しい時代の地層。地質年代 : 後期更新世-完新世。岩相 : 堆積岩類(海成及び非海成層)」。 左、黄色の部分は「約170万年前~70万年前に噴火した火山の岩石(安山岩・玄武岩類)。地質年代 : 前期更新世。岩相 : 非アルカリ苦鉄質 火山岩類」 右側、クリームの部分は「約700万年前~現在に形成された岩屑なだれの堆積物。地質年代 : 後期中新世-完新世。岩相 : 火山岩屑」。 すべて出典:シームレス地質図 https://gbank.gsj.jp/seamless/maps.html 白、黄色の新しい時代のほうが「削れる地質」、という読み取り方でいいのだろう。あ左側はクリーム色のところが削れている部分が見えるが…。 最後に、鳥瞰図に書いたようなものを平面で。ご堪能下さい。  (Kashmie3D+DEM5m+数値地図25000) |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|