|

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。  郵便局前にあったコンクリートブロック製の小屋。無関係かもしれない。  漁港には、一家に一軒、小屋がある。  家屋を解体した材料を利用した掘っ立て小屋、だろうか。奥行きもない。最大高さが戸の高さ。奥に行くにはかがまねばならぬ。  好きなように、好きな形で。   こちらの小屋も背が低い。   こちらは屋根がきちんとかけられている。  2階建てくらいの倉庫。扉が矢板で塞がれている。どうやって入るのだろう。はずすのか。  こちらも。閂を外すと、戸板が外れるのかもしれない。  これは普通の両開きの板戸。向かって左が3:右が2、くらいの割合で戸が両側に分割されている。  右側に寄せて、板の…引き違い戸だろうか。取っ手がついていないので、わからない。 PR  新津出身のマンガ家・高野文子の『黄色い本』の主人公の名前は「田家実地子(たいみちこ)」。「田家(たや)」だと思ってた、そういえば新発田に「上羽津田家」っていうバス亭があってそこから二王子岳に登ったな…と思って見たら、それは記憶の混同で、実は「田屋(たや)」だったし、そもそも「田家」は新津だった。  その「上羽津田屋」は、高校生当時に2万5000図で見た記憶があり、また、バス停もあってそこで降りていた。確か「上板山行き」だったと思う。当時は普通の路線バスが走っていたが、いまは「川東コミュニティバス」になっている。高校山岳部みたいな集団が来たら迷惑この上ないというか、乗れないだろう。 「上羽津田屋」はいまも地理院地図に載っていて、南には「中田屋」「下田屋」がある。そこで、『角川日本地名大辞典 新潟県』を見てみたら…ない。「田屋」がない。いや、あるが、板倉町、糸魚川市、柏崎市、五泉市、長岡市(いずれも当時)しかない。 ということは、字名か。 国土地理院の地形図に掲載されている地名は、基準がよくわからない。有名なのは、函南の「新幹線」だ。大字ではないけれど掲載されている。それにしては、「田屋」は「中田屋」「下田屋」があるくらいなので、そこそこの範囲はある。『角川日本地名大辞典 新潟県』は字名も対象としているが、全てではないだろうから、落とされたか。 * 『黄色い本』には「川の土手と、その外側の水路」など、新潟っぽい場面がいくつもある。あ、わかる、となる。出てくる方言は新潟弁だ。

北越急行の十日町駅付近はとてもおもしろい。六日町方面から魚沼丘陵を突き抜けてきた列車は、住宅街を右に左にくねりながら高架の十日町駅まで上り詰め、十日町駅を出ると、今度は一気に地面に突き刺さるように下って地面に潜る。そして、信濃川の河岸段丘の壁に飛び出し、連続ワーレントラスで信濃川を渡って対岸の河岸段丘に突っ込むのだ。

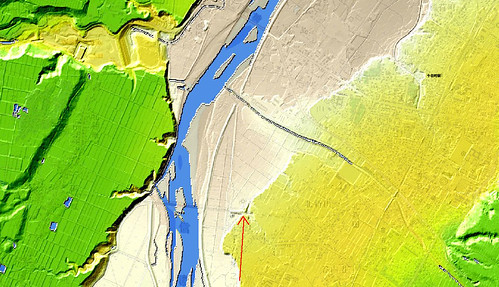

十日町駅まで駆け上がる前面展望動画 十日町駅を出て33‰で地面に潜っていく前面展望動画 この先、信濃川を渡る部分の河岸段丘感は、空撮だとわかりやすいだろう…と思って撮ったが、標高を5倍くらいに強調しないとちょっとわかりづらいかもしれない。  どこがどうかを記した。  ここは、凸凹地図で示すとこうなる。  (Kashmir3D+5mメッシュ標高データ+数値地図25000にて描いた十日町駅の西) (Kashmir3D+5mメッシュ標高データ+数値地図25000にて描いた十日町駅の西)対岸のほうが、「河岸段丘に突っ込む」ということがわかりやすかもしれない。  空撮動画。 ●関連項目(重複多数あり) 北越急行の地形的妙味(1)十日町 北越急行の地形的妙味(2)犀潟 北越急行の高架橋 北越急行(下り)十日町駅進入と発車/くびき発車 北越急行 蜘ヶ池(くもがいけ)高架橋の桁 北越急行十日町トンネルから信濃川橋梁へ 北越急行 薬師峠での列車交換時の気圧変化

JR東日本 小千谷第二発電所 山本第二調整池の「皇紀」古レールの続き。

小千谷発電所と小千谷第二発電所、山本調整池と山本第二調整池が隣接し、ちょっとわかりにくいので写真に示すとこうなる。 千手発電所(第1期・第2期)で使われた水は、そのまま第3期・第4期真人沢水路橋(小千谷発電所用)を通って、青い矢印のように写真右上のゲートから山本調整池に流れ込む。そこから4本の水圧管路で小千谷発電所に送水する。 調整池内には弧を描くのは越流堤で、余水を写真右下に落とす(黄色い矢印)。右下の黄緑のマルは、写真の枠外にある取水塔で、そこから余水を信濃川に流すと同時に、U字型に囲われた連絡水槽にも送水している(黄緑の矢印)。そして、そこからも1本、水圧管路が小千谷発電所に伸びている。  (地理院地図に加筆) 地図に示すとこうなる。地図に描いた青線が第3期・第4期、ピンクの線が第5期だ。  上空でカメラを右に振る。写真上にわずかに見えているのが第二調整池。(撮ったときは気づいていなかったので、こんなカットに…)  5本の水圧管路をアーチ橋で越える。 JR小千谷発電所と山本調整池の空撮動画。 <信濃川発電所関連項目> 第3期・第4期真人沢水路橋(小千谷発電所用) 第3期・第4期真人沢水路橋(小千谷発電所用)空撮 第5期真人沢水路橋(小千谷第二発電所用) 第5期真人沢水路橋(小千谷第二発電所用)空撮 第5期源藤山沢水路橋(小千谷第二発電所用) 小千谷発電所と山本調整池 空撮 JR東日本 小千谷第二発電所 山本第二調整池の「皇紀」古レール 21年ぶりの清水峠 【参考】 にいがた土木構造物めぐり 変電・饋電(き電)・通信のもろもろ 446. JR東日本 小千谷第二(新小千谷)発電所 【概要】 総称:信濃川発電所 (第1・2期)宮中取水口→浅河原調整池→千手発電所→清水峠(154kV) (第3・4期)千手発電所→山本調整池→小千谷発電所→千手発電所 (第5期)新宮中取水口→山本第二調整池→小千谷第二発電所→小千谷発電所(たぶん) |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|