|

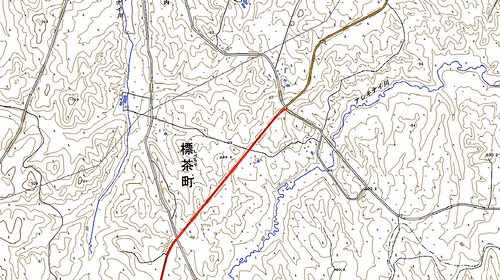

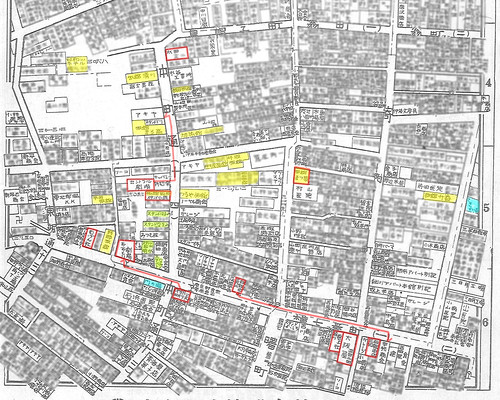

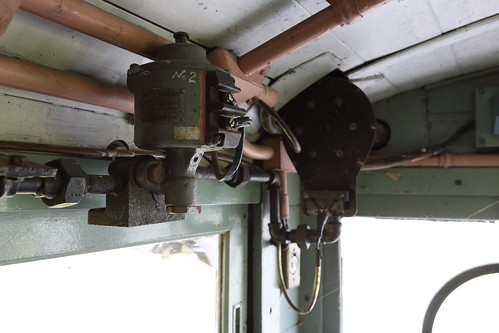

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。  (カシミール3D+SRTM30) うっかり1日間違えた。例年、30日に公開しているものなのに。そんな訳で本日は2記事公開。まずは2018年のGPSログだ(フェリー航路は一部適当に加筆)。関東地方から出たことを書き出すと下記の通り。 1月 紀伊半島~芸予諸島 2月 岐阜名古屋 3月 長野/屋久島(飛行機) 4月 新潟 6月 三遠南信 7月 新潟/三重 8月 新潟/新潟~北海道(フェリー)~新潟 9月 福島 10月 新潟/新潟/新潟 11月 岐阜/新潟/大阪 12月 名古屋/新潟/新潟/新潟 自分としては大変意外なことに、東北は福島県以外に足を踏み入れていない。たいていは毎年1回は行くのに。そして今年も福井に入らなかった(石川・富山もだが…)。 丸田祥三さんの取材に同行させていただいたものも多い(関東に収まるものはあげていない)。仕事仕事仕事の合間にどこかに出かけるのは、ものすごくリフレッシュされる。ありがとうございます。3月の屋久島は、これから刊行される酒井透さんの取材への同行。5年ぶりに飛行機に乗った。 北海道の釧路の東で切れているのは、バイクのエンジントラブルによる。  (Kashmir3D+地理院地図に赤でGPSログを描いている。ほぼ中央、ここで折り返した) この顛末はこちらに。北海道ツーリング2018 北海道でバイクがエンジントラブルを起こしたときの対処の記録 実家のある新潟が例年になく多いが、4月は路地連新潟+スリバチ学会、7・8月は海、10月は丸田さんの取材2回と新潟マラソン、11月以降の新潟は、実家方面の都合。これについては項を改める。 2019年は、ゴールデンウイークが10連休となる。私も仕事を調整してすべて休むようにしたい。そのときにどこかに行けるか。そろそろ種子島や甑島に行きたいのだが、果たして。 ●関連項目 2017年のGPSログ 2016年のGPSログ 2015年『轍のあった道』アワード内の記事 2014年のGPSログ 2013年のGPSログ PR  (クリックすると拡大表示。現代の社会的な基準に照らして、当時商売をしていた家以外をボカした) 自分の出た小学校の校区内に遊郭があったなどとは全然知らず、知ったときの衝撃は相当なものだった。そして、いろいろなものに合点がいった。なぜストリップ劇場があったのか。なぜあんな場所に旅館がいくつもあったのか。なぜ格子や裳階のような構えの木造家屋が多かったのか。 新潟市立図書館にある「住宅地図1958~1967?」。「東交出版社」とある。この住宅地図は、地図としては正確ではなく、相対的な位置関係をメモしたもの、というくらいの精度。職務著作物として考えればパブリックドメインなので、全ページコピー可能。「~1968?」でなくてよかった。TPP発効で著作権保護期間が70年になるものに含まれるところだった。 それはさておき、上記地図の「本町通(十四)」と「横七番町(一)」あたりをみる。まずは「セントラル劇場」。これが、いまも営業している「福田旅館」の隣奥にあった。いまの「大岩ビル」のところに「キャバレー新招楽」とともに描かれている。「セントラル劇場」がここにあったと紹介されることも多いが、後年、「セントラル劇場」は一つ北の区画に移転している。私の記憶にあるのはそちらのほうで、1980年頃には、黄色時に赤い文字の看板が出ていた気がする。こどものころゆえ、そのたたずまいをきちんと見た記憶はない。 大岩ビルは、1階は小料理屋が入っているが、2階と3階はごく普通の住居である。同級生が2家族、ここに住んでいたので、中に入ったことも何度もある。 この住宅地図で黄色く塗ったところは「スタンド○○」「旅館」。向かいの「つるや旅館」は、いまも「つるや」と書かれた行灯が残っている。ほかは、当時と同じ名称を残す店はない。 福田旅館については、花町太郎さんのブログに、泊まったことだけでなく、ご主人のお話なども詳しく記されている。 旅館福田(本町十四番町遊郭)其の壹 旅館福田(本町十四番町遊郭)其の貳 旅館福田(本町十四番町遊郭)其の參 * 一つ東の区画に「旅館まつ葉」とある。子供のころから見慣れた廃屋だった。先ごろ解体されてしまったが、ここは常盤町遊廓の一角。『新潟の花町』(藤村誠)によれば、明治31年(1898年)に本町遊廓が火事で灰燼に帰した際、地代の値上げを宣告されたたために開かれたのが常盤町遊廓だ。その姿を私が最後に見たのは2015年の11月だ。2016年8月のストリートビューでは更地になっている。   侵入してみたかったと聞かれれば、したかったと答える。しかし、ここは住宅街。人通りも多いし、知人が行き交う可能性もある。 この通りは、先の『新潟の花町』掲載の地図には「横門前」と書いてあるが、いま検索してもそうした名称はまったくでてこない。さらに横七番町を下り、願随時の参道との交点に、新潟信金横門前支店があり、そこに名前を残すのみだ。 * ほか、赤枠で囲った部分を思い出として見ていきたいが、それはまた後日。  何度となく訪れている熱塩駅のキ100形キ287。  背面を内側から。   背面に向かって左のスイッチ二つ。左は「B1+」「B1+」「B2+」「B2ー」、右は「DC+」「AC+」「ACー」とある。電気系統のメインスイッチだろうか。写真右に伸びるコードは下の写真の「操作盤」につながっている。  背面に向かって右。上から日本エヤーブレーキ製のホーン、そのすぐ下は電磁弁。エアが電磁弁の開閉でホーンに供給される。空気管はホーンの前からつながっているようだ。その右の開いた箱はプッシュプルスイッチが下に出ている。写真中ほどに8個並んだ箱はヒューズボックス。左下の箱は「操作盤」。  背面の床面。なんらかの箱があったのだろう。内部の淡緑色が塗られていない。バッテリーか、暖房装置か。  前方を見る。灯油ストーブと煙突が見える。キ100の暖房装置は所属区所によるのか、それとも製造工場や全検の担当工場によるのか、いろいろある。  灯油のタンクは後部に設置されている。日本交通機械製で、「52-9」製だ。昭和だろう。  左席についている、タチヒ燃焼式ヒーターの操作盤。「使用上の注意」を見ると、「エンジンを始動させて…」等とある。このキ100にはエンジンは搭載していない。ちょっとよくわからない。  背面のスイッチ盤。すべてプッシュプルスイッチ。  前部のホーンと電磁弁。写真左から伸びてきているのが空気管。電磁弁を介してホーンとつながっている。空気管はホーンの下につながっている。  その多くが、電気式でもない機械式の、キ100の操作系統。非常に興味深い。 ●関連項目 ・キ100の前位台車にサスペンションがない話 ・キ100(キ165)に搭載された「配電盤」の謎 ・キ100(キ116)に搭載されたエンジン発電機 ・キ100(キ116)の操作系 spl.tnx:丸田祥三さん  福生市・あきる野市界となる多摩川に架かる永田橋。コンクリート床版と逆向きの三弦トラス(の2辺)がついた複合橋で、これをスペーストラスという。  いささかわかりづらいが、軸方向にメタルの三弦トラス(の2辺)が2列、ついている。「底辺」はコンクリート床版となる。剪断力を負担する三弦トラス部を外ケーブルで吊ることで、発生する剪断力を抑える・コントロールするもののようだ。それを「スペーストラス」と呼ぶようだ。三弦トラスは1列の場合も2列の場合もある。 この写真を見ると、親柱の「平成23年3月竣功」は、なぜか外側を向いている。また、橋台にも銘板があり、「2009年6月/東京都建造/下部施工 株式会社フジタ」とある。  ケーブルは2本のようだ。  外側からトラス部を見たもの。複合橋は、外からの見た目ではよくわからないことが多い。 ●関係論文(PDF) ・スペーストラス構造を用いた複合トラス橋(永田橋)の施工 ・斜材定着部をともなう複合トラス接合部 に関する実験的研究 ・鋼管を用いたスペーストラス橋格点部の疲労強度に関する研究 ・欧州の複合橋の変遷と現状 |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|