|

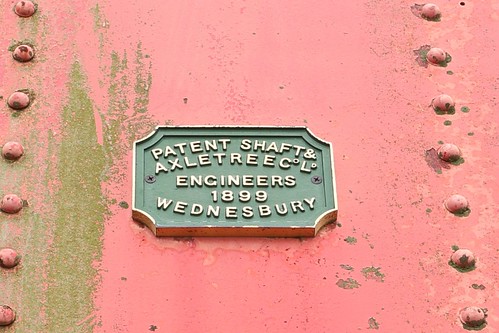

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。  支笏湖畔の遊歩道に、古いダブルワーレントラスが保存されている。出自をたどれば北海道官設鉄道が空知川を渡る場所に架けた空知川橋梁である。その後、苫小牧から支笏湖周辺に進出した王子製紙は自社のためにこの橋梁を譲り受け、王子軽便鉄道、通称「山線」の橋梁としてここに架設した。それが、非常に素晴らしい形で、ここに保存されている。  もっとも気になるのは横桁。下には潜れないが、一直線タイプで、縦桁はそれに突き当ててリベット留めされている。その縦桁上に枕木が並んでいたのだろう。  この、力強い橋門構。明治時代の鉄道橋としては過剰と感じてしまう。  銘板は、見た感じだとレプリカっぽい。 PATENT SHAFT & AXLETREE CoLd ENGINEERS 1889 WEDNESBURY 英国系100フィートポニーワーレントラスの横桁考の整理ページ PR |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|