|

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

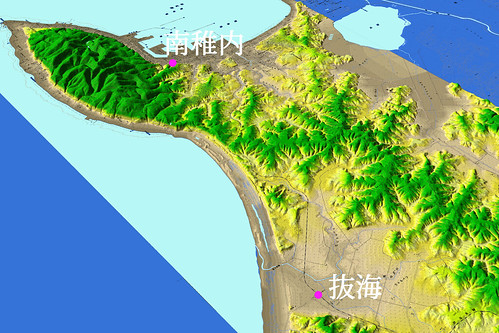

宗谷本線の最北部、「抜海-南稚内間」にある定番撮影地。そのすぐ脇をオロロンラインこと道道106号が通っているのだが、道道からは鉄道はほとんどわからない。

この夏、ちょっと探索というか、見定めようと思ってオロロンラインから足を踏み入れたら、線路は丘陵のかなり上のほうにある。おあつらえ向きに保線用の階段があったが、それは立ち入り禁止。とはいえ、枕木等を利用して相当しっかりと作られていた。これを利用して丘の上から写真を撮っていたのだな。 さて、なぜそんな高台を鉄道が通っているのかを、カシミール3Dで見てみよう。なお、ノシャップ岬につながるこの丘陵を「宗谷丘陵」と書いてあるのをよく見かけるが、おそらく別。  (カシミール3D+数値地図25000+10mDEM。クリックすると拡大へのリンク) さて、北上してきた宗谷本線は、稚内の平野部…ここは最も新しい地層…に展開する稚内市街までの間に、丘陵を越えなくてはならない。よく見ると、なかなかサッと北の平野部に至るようなルートは見つからない。 眺めていると、よく考えられたルート取りだと感じてくる。勾配を押さえつつ、最大で標高46、47メートル程度のところをサッと越えている。他のルート取りでは、曲線半径がきつくなったりすることだろう。  (カシミール3D+数値地図25000+10mDEM。クリックすると拡大へのリンク) 冒頭の鳥瞰図の位置から、レンズを50mmから135mmに変えてアップしてみる。もう「ここしかない」とうのがよくわかる。 昭和40年代以降ならば、もっと手前から長大トンネルを掘ってしまうだろうか。 PR

2015年8月23日朝の上野着で、寝台特急『北斗星』の運行が終了した。いわゆる「ブルートレイン」は、これで終わった。

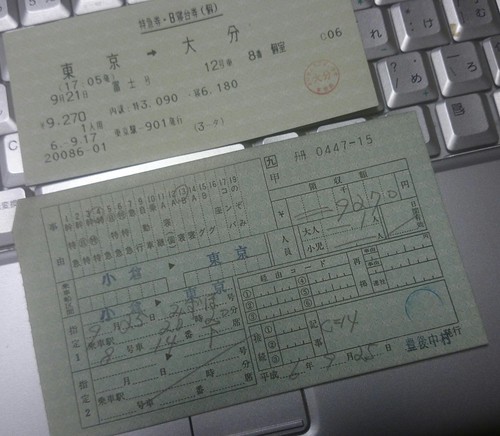

子供のころがブルートレインブームのまっただ中だった。南正時さんの本で、憧れた。同級生のH君が、毎年、新潟から山口県まで帰省していて、そのたびにいろいろなルートで、例えば「つるぎ」から新幹線とか、「とき」から九州ブルトレだとかに乗っていて、本当に羨ましかった。 のちに鉄道趣味から離れても、学生時代に「一度、寝台特急に乗ってみたい」と思って乗ったのが『富士』だった。B個室寝台。九州ワイド周遊券を使い、帰りは『みずほ』のB寝台に乗った。寝台券は残っているが、写真はない。  『北斗星』に初めて乗ったのは、1996年12月、B寝台。この時は旅行だったので、最初で最後のレストランディナーを食べた。車内販売が、東海道新幹線の車販時代の同僚だったのには驚いた(会社はまったく異なる)。 (写真は落部→野田生の北斗星1号、2003年10月5日)

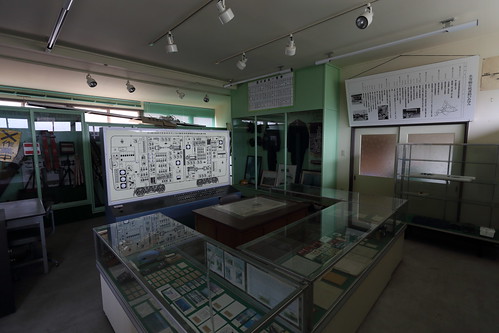

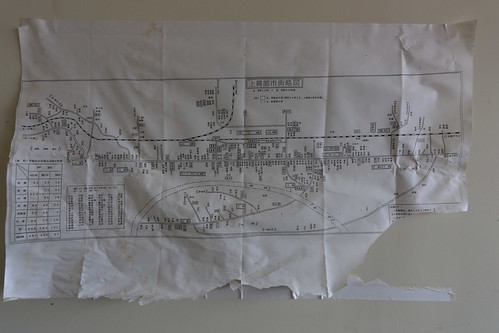

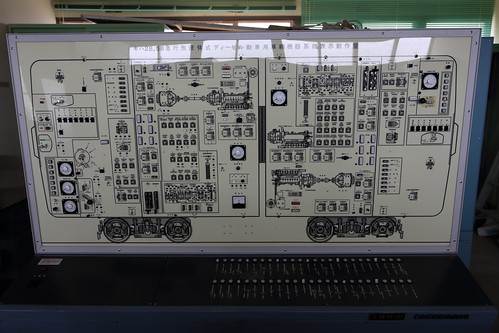

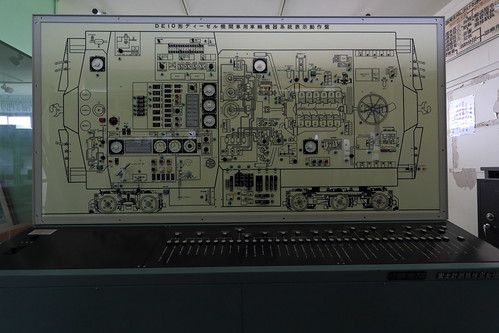

次に乗ったのは2002年1月。『「北斗星」乗車456回の記録』(鈴木周作著)でも書いたが、このときは煮詰まった日常から抜け出すべく乗ったのだ。それから何度か乗り、何度か写真も撮った。たいていは3連休の直前でもB個室が取れるくらいの空き方だった。ラウンジもガラガラだった。函館駅での解放・連結作業も、写真を撮る人などおらず、私も、見てるだけで撮らないことも何度もあった。  (函館駅 列車番号不明 2005年10月13日) 北斗星は、乗っても、撮っても楽しい列車だった。もう一度乗りたかったが、狂騒じみた雰囲気になってしまっているようで、とても落ち着かない。なにより、寝台券が取れない。残念だが、遠くから思いだけを馳せている。 ●関連リンク 北斗星ニセコスキー   名寄本線の上興部駅の駅舎が保存されている。   中は資料館となっている。待合室側には窓口も美しく残っている。 中は資料館となっている。待合室側には窓口も美しく残っている。 周辺はそこそこ人も住んでいるが、かつてはもっともっと人がたくさんいた集落だったことがわかる。ここには上興部石灰砿業所の専用線も描かれている。 周辺はそこそこ人も住んでいるが、かつてはもっともっと人がたくさんいた集落だったことがわかる。ここには上興部石灰砿業所の専用線も描かれている。  展示資料の中でも興味深いのがこれ。気動車とDE10の操作シミュレーションパネルだ。正しい順番でスイッチを操作していくと、パネル上で動輪が回ったりメーターが動いたりするのだろう。   ホーム側にはキハ27と、DD14のロータリー前頭部が保存されている。キハ27は連結器とスノープラウが失われているために、人間でいえば頭蓋骨の下顎骨がないような、おかしな印象を受ける。また、DD14の前頭部は、逆に下顎骨しかないような印象。 ホーム側にはキハ27と、DD14のロータリー前頭部が保存されている。キハ27は連結器とスノープラウが失われているために、人間でいえば頭蓋骨の下顎骨がないような、おかしな印象を受ける。また、DD14の前頭部は、逆に下顎骨しかないような印象。wikipediaにアップされている現役当時の駅舎の写真と見比べると、信号テコ小屋がなくなり、テコ類は移設されているように見える。  名寄本線の中名寄駅の駅舎が残っている。かつてはバスの待合所に使われていたが、国道239号から微妙に引っ込んでいてバスから見えづらいためか、いつしか使われなくなり、国道沿いに新たにバス待合所が建てられた。いまは施錠されている。この建物は名寄市の所有だが、周辺は農地として払い下げられている。 名寄本線の中名寄駅の駅舎が残っている。かつてはバスの待合所に使われていたが、国道239号から微妙に引っ込んでいてバスから見えづらいためか、いつしか使われなくなり、国道沿いに新たにバス待合所が建てられた。いまは施錠されている。この建物は名寄市の所有だが、周辺は農地として払い下げられている。 ガラス越しに中を見ると、国鉄時代のポスターが貼ってあったり、名寄本線関係のものが保管されている。  建物としてはまだまだしっかりしているし、きれいだ。 建物としてはまだまだしっかりしているし、きれいだ。 近くには「国有鉄道」の用地杭があったが、もちろん無効である。 近くには「国有鉄道」の用地杭があったが、もちろん無効である。* すぐ近くで草刈りをしていた男性にお話をいろいろとうかがった。気候が厳しいこと。かつて旅人を家に泊めてあげたことがあること。その人とはいまも交流があること。農業は三代目の自分で終わりになるということ。私の目から見たら、なぜそこの草刈りをしなければならないのかわからないようなところの草刈りをしていたが、その理由はなんとなく聞けなかった。 |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|