|

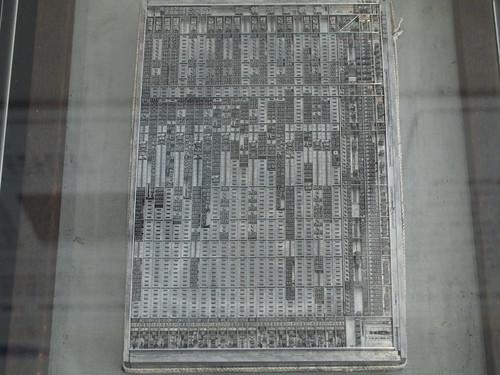

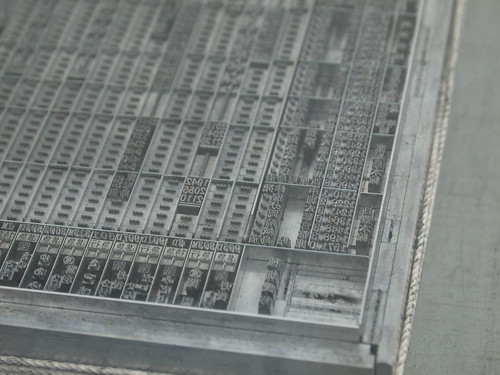

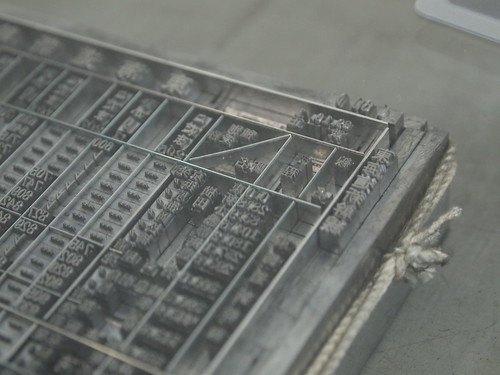

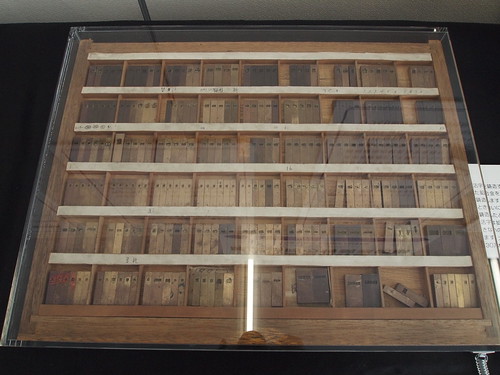

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。   給油所跡を利用したLAWSONにしか見えないが、きちんと三菱商事石油のサインが掲げられている。洗車機もある。 給油所跡を利用したLAWSONにしか見えないが、きちんと三菱商事石油のサインが掲げられている。洗車機もある。 この写真ではキャノピーの厚みが強調されてしまうが、とてもきれいでスッとしたデザインだ。Mobil石油が三菱商事石油のような紺色の帯を巻いてしまったいま、いつもは紺色で野暮ったい商事石油が逆にスッキリしてくれた。 この写真ではキャノピーの厚みが強調されてしまうが、とてもきれいでスッとしたデザインだ。Mobil石油が三菱商事石油のような紺色の帯を巻いてしまったいま、いつもは紺色で野暮ったい商事石油が逆にスッキリしてくれた。  綾部橋。綾部の市街地で由良川は2回、クランク状に曲がる。その西側(左岸)が市街なのだが、国道27号は右岸を走る。綾部街道として兵庫県の池田から伸びてくる国道173号とも右岸で合流している。市街と国道をつなぐのが、この綾部橋だ。とはいえ、本町通からつながるこちらは今は旧道となっており、駅前を通る府道8号と丹波大橋が新道の扱いになっている。 綾部橋。綾部の市街地で由良川は2回、クランク状に曲がる。その西側(左岸)が市街なのだが、国道27号は右岸を走る。綾部街道として兵庫県の池田から伸びてくる国道173号とも右岸で合流している。市街と国道をつなぐのが、この綾部橋だ。とはいえ、本町通からつながるこちらは今は旧道となっており、駅前を通る府道8号と丹波大橋が新道の扱いになっている。綾部大橋は、7連のボーストリングトラスだ。各桁29.26m、96フィートといったところか。  ポニートラスなのに高さ制限2mという違和感! しかも東から西への一方通行。こちらは東側(右岸)。 ポニートラスなのに高さ制限2mという違和感! しかも東から西への一方通行。こちらは東側(右岸)。@Einshaltさんからご指摘いただいたのだが、そういえば、なぜ高さ制限なのか。三等橋(大正15年示方書)だから活荷重は6t、となれば高さ2mを超すトラックだって通ってもいいはずだ。なにか理由があるのだとは思うが、不明。   右岸の親柱、左は「昭和四年六月架設 昭和四十八年三月補修」、右は「あやべはし」。左には、府道450号のヘキサと「H450H020起点」と書かれた標識が見切れている。後述の「終点」も参照されたい。 右岸の親柱、左は「昭和四年六月架設 昭和四十八年三月補修」、右は「あやべはし」。左には、府道450号のヘキサと「H450H020起点」と書かれた標識が見切れている。後述の「終点」も参照されたい。 幅員は4.5m。現在、この幅員では小型車の行き違いすら不可能と定義されている(京都府の例)。そのため、一方通行になっている。 幅員は4.5m。現在、この幅員では小型車の行き違いすら不可能と定義されている(京都府の例)。そのため、一方通行になっている。 銘板がある。 銘板がある。大阪 松尾鉄骨橋梁株式会社 製作  下流側(北側)には旧橋の橋脚跡とおぼしきものが見える。 下流側(北側)には旧橋の橋脚跡とおぼしきものが見える。 左岸側(西側)。高さ制限のガードは、ゼブラ模様の右岸側と違って青だ。こちらからは進入禁止なのだが、高さ制限のガードはともかく、標識までもあるのだな。 左岸側(西側)。高さ制限のガードは、ゼブラ模様の右岸側と違って青だ。こちらからは進入禁止なのだが、高さ制限のガードはともかく、標識までもあるのだな。  親柱、左は「由良川」、右は「綾部橋」。左側には、対岸に対応して府道450号のヘキサと「H450H020終点」と書かれた標識がある。府道450号は、先の右岸を進んだ国道27号との交点を終点とする、由良川左岸を走る道路だが、この「起点・終点」の意味がわからない。 親柱、左は「由良川」、右は「綾部橋」。左側には、対岸に対応して府道450号のヘキサと「H450H020終点」と書かれた標識がある。府道450号は、先の右岸を進んだ国道27号との交点を終点とする、由良川左岸を走る道路だが、この「起点・終点」の意味がわからない。美しいこの橋は、国登録有形文化財でもある。その説明板には幅員は5.2mと書いてある。これはトラスも含めた幅員と推測する。 ・歴史的鋼橋集覧 【追記】 @Einshaltさんから、さらにこんなリンクをご教示いただいた。 ・あやめ市民新聞 時代の架け橋 綾部大橋の76年 高さ制限が加わったのは昭和48年の改修時とのこと。駅前を東西に走り、丹波大橋に至る府道は昭和49年開通、主要交通はそちらに移ったようだ。また「綾部市の公共下水道のマンホールのふたには、 綾部大橋もデザインされている」そうなのか、気づかなかった。ほか、非常に貴重な証言が散りばめられている。このすばらしいリンク先が消去されませんように。  かつて週2回通った市ヶ谷の大日本印刷。外堀通りに面した地下鉄出入り口の前に、以前はポロロッカがあり、その前には何があったか思い出せないが、そこに「ドットDNP」というPRセンターができた。そこで「電車フェア」をやっている。 かつて週2回通った市ヶ谷の大日本印刷。外堀通りに面した地下鉄出入り口の前に、以前はポロロッカがあり、その前には何があったか思い出せないが、そこに「ドットDNP」というPRセンターができた。そこで「電車フェア」をやっている。いろいろなイベントがあるのだが、ドットDNPならではという貴重な展示がこの時刻表活字の展示だ。いま、時刻表はPCで作られている。一時代前は電算写植といって、広い意味ではそれもコンピュータと書体による作業だ。その前は、活字を組み合わせていた。 活字は、文字一つ一つ、記号や駅名は数文字で一つになったハンコで、それを隙間なく並べ、それを複製した樹脂版を作り、輪転機にかけていた。こちらのサイトに朝日新聞の例がある。 ・朝日新聞印刷工場の見学 (朝日プリンテック川崎工場) 以前『「時刻表」はこうしてつくられる』(時刻表編集部OB編著/交通新聞社新書)でも書いたが、活版印刷時代の時刻表には特徴がある。    このように、文字はもちろん罫線やその隙間まで、すべて活字で満たされている。 このように、文字はもちろん罫線やその隙間まで、すべて活字で満たされている。 活字は、まず作りたい大きさの何倍かの大きさで原形を描く。これは手作業(左)。それを元に父型(右)を作る。エッチングだろうか? それをもとに、ベントン彫刻機(縮小トレースしながら彫刻する機会)を使い、手作業で母型を作る。 活字は、まず作りたい大きさの何倍かの大きさで原形を描く。これは手作業(左)。それを元に父型(右)を作る。エッチングだろうか? それをもとに、ベントン彫刻機(縮小トレースしながら彫刻する機会)を使い、手作業で母型を作る。・TONAN`S Blog 岡澤研 岩田母型製造所を見学 ・ベントン彫刻器(wikipedia)   これが母型。 これが母型。   これが活字。見れば、「α」(アルファ列車)、「グリーン車/個2」「グリーン車/個2F」(100系)があるので、遅くともその頃までは活字を使った時刻表が作られていたということだ。 これが活字。見れば、「α」(アルファ列車)、「グリーン車/個2」「グリーン車/個2F」(100系)があるので、遅くともその頃までは活字を使った時刻表が作られていたということだ。時刻表を収集している方は多いと思うので、いつの時点で電算写植に切り替わったか、そしてDTPとなったか(これは書体でわかる)、ぜひ研究して欲しい。 |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|