|

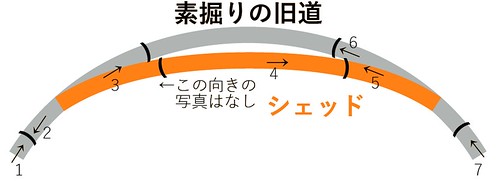

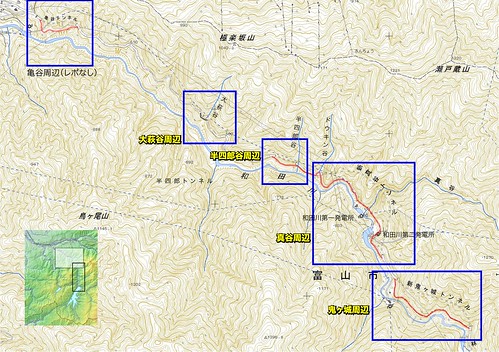

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。  有峰林道の半四郎トンネルと新真谷(まだに)トンネルに沿って旧道があり(赤く塗った部分)、いくつかの隧道が残されている。旧道には和田川第一発電所と和田川第二発電所があるため、特に西側からのアプローチが残されているのだと思われる。  写真1。イタドリ隧道西口坑口。イタドリが多いのかどうかはまったくわからない。いまならスマホで画像検索すれば同定できるだろうが、取材時は2009年。  写真2。入ってすぐ振り向くと、右(山側)に冬季用通路への入口がある。  写真3。東に向かうと、衝撃的な光景。隧道内分岐だ。西口と同じ断面積に見えるのは、向かって左、素掘りのほう。右は、改良工事で新しく掘られたルートだと思われる。  写真4。右を進むとシェッドがかかっており、シェッド越しに大量の水が滝となって落ちている。路面は桟橋のようだ。左のコンクリートの向こうには、先の素掘りの隧道がある。  写真5。シェッドを抜け、その先の隧道に入って振り替えると、右に素掘りの隧道の東側坑口。つまり、こういうことだ。   写真6。シェッドの「外」、山側に残された部分。谷側は破壊されたままで、山側に、片洞門のように覆工が残る。しかし、隧道と「片洞門」の境目、坑門の断面はきれいだ。ここが覆工の継ぎ目だとしても、ここまできれいになるものだろうか。カッターで切ったようにも思えない。  写真7。イタドリ隧道東側坑口。土手っ腹に穴が開き、シェッドで覆われていたが、かつてはきちんと1本の隧道だったはずだ。 ●関連項目 ・埋められた大萩隧道(有峰林道) ・ニンニク隧道 PR  2009年6月、有峰林道をツーリングしていたときに、この、口にモノを詰め込まれたような廃隧道を見つけた。道中、いくつもの新しいトンネル・古いトンネル、明らかな付け替え跡を見ていたが、20人くらいで走っていたこともあり、スルーしていた。しかし、このインパクトの強さに、ここだけは停まってメモ。後日、改めて訪れた。この大萩隧道がなかったら、再訪はしなかったかもしれない。 有峰林道の廃隧道等のことは『日本の廃道』43号(2009年11月号)に寄稿したが、時間も経ったことでもあり、このブログではそこに記載した隧道等について掲載していく。すべて取材は2009年7月である。その後、新しい付け替え道路が誕生した部分もある。 この大萩隧道は、上の写真の通り、谷側に桟道と橋をかけ、隧道を廃止している。橋は「大萩橋」といい、平成17年(2005年)12月竣功である。  石塊の上に立って、坑門を真正面から、迫力ある写真を撮りたかったのだが、それはとても無理だった。登れないというか、グズグズだった。  このとおり、要するに不要土砂を、隧道封鎖を兼ねて旧道に置いてある。これは、他の付け替え部分でも見られる。  反対側の坑門。写真中央、カマボコ型のコンクリートがわかるだろうか。大萩隧道のヴォールトの跡である。半分は開削され、その開削された法面もコンクリートで固められている。  写真右端に、直方体のコンクリートが斜めに突き刺さっているように見える部分がある。これは冬季用通路で、道路を横断して谷側に繋がっている。入ろうとしたが、内部は水が溜まっていて歩ける状態ではなかった。 推測だが、冬季用通路は旧道の山側に人道トンネルがあり、大萩隧道内部に通じているのではないかと思われる。 また、この大萩隧道には、さらに旧隧道があったようだが、現地ではわからなかった。 ●関連項目  ニンニク隧道  2018年12月中旬。雪のシーズンに入った国道17号。うっすら積もった雪に轍はあるが、すれ違うクルマも、追いつき、追い越すクルマもない一人旅。1台、ホイールドーザが下ってきた。  午前2時49分、三国トンネル。トンネル内の路面にホッとする。苗場を過ぎたところで、先行するグレーダを追い越す。  苗場付近。積雪は1~2cm。  トンネル内でグレーダと離合。作業車にとっても一瞬の安息。  越後湯沢の街中では多くの除雪車が作業中。そこかしこの駐車場でバケットタイプが雪を積んでいる。  ブレードを掲げて移動する様は「小さい前ならえ」。   ロータリータイプ。歩道の除雪のための小型のものが活躍している。  塩沢付近のほうが積雪が多い…のではなく、おそらく湯沢はすでに1回終えていたのだろう。  路側に寄せられた雪を、さらに寄せていく。  六日町の駐車場。12月半ばで、積まれた雪がすでにこの高さ。   五日町。グレーダが、雪をかきながら曲がってきた。  国道17号を長岡方面に向かう。しばらくいくと、グレーダに追いついた。そのままくっついていたが、抜いていけ、というサインをもらったので追い越した。

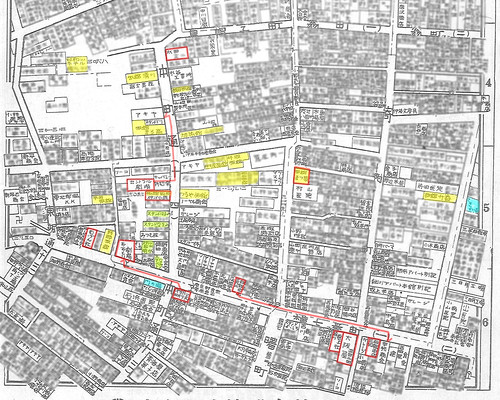

新潟本町遊郭跡 1958~1967(?)の住宅地図と1980年代の違い(1)の続き。

(クリックすると拡大表示。現代の社会的な基準に照らして、当時商売をしていた家以外をボカした。東交出版社版。パブリックドメイン) いまや休日には1時間に2本しかバスが走らない時間帯もある横七番町通。1980年代は最低でも1時間5本あり、古町からこちらは、郊外の路線のバスが回送される間合い使用もあって(行き先方向幕は「附船町行」ではなく、ある幕とある幕の間、つまり表示していなかった)、けっこうな本数があった。 いまや更地が目立つ通りだが、かつては商店も多かった。江戸文政期には「熊谷小路」として色街もあり、後年、本町遊廓の大門に接する通りだったことは、その理由の一つだろう。『新潟の花町』(藤村誠)によれば、願随時の裏手に貸座敷を集める計画もあったという。その横七番町の、1980年代の姿を書き留めておく。 ●むげん社…幼少時から通った模型店。店舗は2坪くらいだったろうか。戦車や戦艦、ガンダムなど、実に多くのプラモデルや塗料を買った。工作部品も多くそろえていて、ムギ球や電池ボックス、スイッチなどを、店主にアドバイスをもらいながら買った。店主は中学の同級生のおじさん。サイト「失われた模型店」の記述によれば「店主は戦車兵として大陸に従軍したという」。ミリタリーモデルは非常に充実していた。店構えは装テンに小さく「むげん社」とあった。 遠く郊外から通ってくる方もいたと聞いた。鉄道模型も扱っており、アトラスのNの線路や有限会社時代の関水金属の車両をけっこう買った。TOMIYAMA時代のTEEも展示してあった。16番のペーパーモデルもおいてあった。1987~1988年ころ?閉店時にもずっとデッドストックになっていたはずで、それらはどうなったのだろうか。 横七を東に進んだ右側、住所でいえば元祝町に「金星堂」という模型店もあった。こちらはプラモデルの箱絵のような立派な戦艦が描かれた看板があった。ここは中年男性が二人いた。しかし、見に行っても、気に入ったものがないと買わないこともあったぼくら。買わない子供たちに「買わないなら来るな」と言ったことが知られたからか、1980年頃には閉店。閉店後も店舗はそのままあり、カーテンが引かれたショーウインドウには水飲み鳥が残っていた。 ●おおとり劇場/第四銀行本町北支店(現・セブンイレブン) サイト『消えた映画館の記憶』によれば、1956年7月開館、1966年3月頃閉館と、あまりふるわなかったようだ。ここに、斜向かいにあった第四銀行本町北支店が移転する。いまセブンイレブンがあるところだ。かつて第四銀行があったところは、いまの山本時計店。住宅地図を見る前は「本町遊廓の大門の前だから、立派な時計屋があったのだろうか」と思っていたが、全然違った。 ●三九二自転車店(みくに、と読む) ここは「三九二輪店」といったはずだ。後年、対岸の三国自転車店」の隣に移っている。両店は兄弟だと聞いたことがある。容貌は全然違っていたので、正確なところはわからないが、競合店が隣に来るのだからなんらかの関係はあったのだろう。うちはここで自転車を買っていた。高校3年間の通学にも使ったロードマン・コルモも、浪人時代のARAYAのMuddy Fox エキスパートオーバーサイズもここで買った。 ●皆川電工社→電化スーパー共電→そうご電器 共電時代以降しか知らない。「電化スーパー共電」は、初めてパソコンを見た・さわった店。PC6001やMZ80が展示してあった。こんな地域では需要はなかったろうと思う。 ●大阪屋 これはバス停「横七番町二丁目」前にあった洋菓子の大阪屋(販売のみ)とは別だが、その本店のほう。新潟で著名な「大阪屋」は横七番町で創業、この住宅地図の地に移転し、ここに工場を建てたのは公式サイトによれば1957年。ここからさらに移転したのがいつかはわからないが、1980年代にはパチンコ屋「ニュー銀河」で、同級生の家だった。「ニュー」のつかない「銀河」は、上記第四銀行の旧店舗の向かいにある。 今年は116件の記事を書いた。もっとも、2018年取材のものだけではないが、2018年取材のものから、自分で「これ、よかったなあ」と自画自賛し、かつ、もっと読んで欲しいので広めるために行うのがこのアワード。「ダムアワード」に触発されて@hachim088さんがご自身の1年をブログに書いてあること・ないことを振り返りつつアワードを制定されたのをさらに真似したものだ。

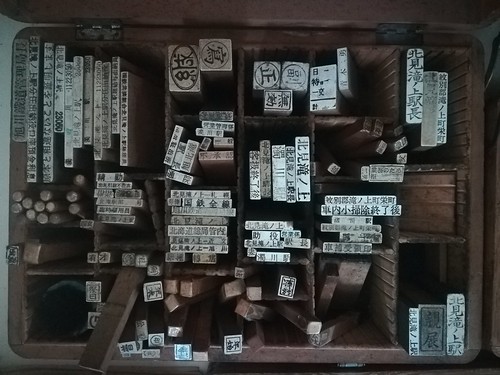

廃止信号場にある水路共用車道トンネル今回も【部門】を(適当に)考えて、それぞれの賞を設けた。大賞は最後に発表する。 【ドボク部門】●ドボク部門賞 今年も丸田祥三さんの撮影にたくさん連れて行っていただいた。これは中央本線の東塩尻信号場跡にあるトンネル。水路トンネルを兼ねている。こういう工夫を見つけたときは、わくわくする。 ●次点 潮風橋 異形断面の三弦橋   歩道橋は、本当にいろいろなものがある。真横から見たときは三弦橋だとは気づかなかった。 ●次点 直別駅のハーコート製跨線橋   廃止された上厚内駅と、直別駅にある跨線橋が、まさかのハーコート製鈑桁の転用。ようやく見に行くことができた。上厚内の銘板が保管されていると知り、いつか見に行かねばと思っている。 【建築部門】●建築部門賞凸on凸 古いブリヂストンのマークと建物の意匠を重ねた自転車店 美しい。模型で再現された架空の街にあるような建物。 ●次点 手回し式天井クレーン用レール付き扉  なんだろうこのゲート…と思ってよく見るととても考えられていた。足下の機構も美しい。 【文化部門】●文化部門賞大崎上島での進水式 今年は、船や港への関心が高まった年だった。年始に大崎上島などに行ったのは、造船所の風景を見たかったからだ。大崎上島では偶然にも進水式の現場に出会った。出かけなれば、こういう場にも出会えないのだ。 ●次点 800馬力除雪車  日本最大出力のロータリー式道路除雪用。惜しむらくは、この車両がおかしな塗装でなく、また、展示も柱が邪魔にならない場所であれば。 ●次点 『バック・トゥ・ザ・フューチャーPart3』の蒸気機関車の動輪回転数 (以下全てBTTF3の画像はAmazonプライムよりキャプチャ) 時期を問わない「考察」記事は、このブログの大切なものだと思っている。本記事は、BTTF3を見ていて思いついたもの。 劇中で使われた機関車は「1885年にはまだ登場していない」Sierra No.3。セントラル・パシフィック鉄道(CP)の#131という設定で出演している。軸配置は4-6-0。実際のCPの#131は4-4-0だったそうだが、これは余談。このSierra No.3が時速140kmを出すためにはどうなるか計算してみよう。動輪径は1422mmなので、140000/(1.422*3.14)/60=522.57、つまり523rpm必要になる。一瞬で軸が焼き付くだろうが、電気系のドクに機械系の知識があるだろうか。 さて、これらをしのいで「轍のあった道」らしい記事として、「大賞」を選ぶ。 【轍のあった道大賞】北見滝ノ上駅にあったハンコを読む 国鉄の、北海道のローカル線の末端の駅にあったハンコたち。ここに見え隠れする、「お役所仕事」的な全国統一フォーマットと、極めてローカルあるいはこの駅に限る事象と。駅員の家族構成や給与、組合の活動まで見えてくる、大変貴重な状況証拠。こういうハンコが全駅に用意してあり、組織的に管理されていたことを考えると気が遠くなる。 かつて富内線の廃止駅で、無造作にこうしたハンコが配布されていたことがあった。記念に2~3もらってきたが、放出するほうは、こういうものを「読む」ことでさまざまなことが浮かび上がることに気づいていないのだろう。もしいま、保存している物品の片隅にハンコ類もある廃止駅があったら、ぜひ公開するか、私に内容を教えて欲しい。 2019年も『轍のあった道』をよろしくお願いいたします。 ●関連項目 2013年『轍のあった道』アワード 2014年『轍のあった道』アワード 2015年『轍のあった道』アワード 2017年『轍のあった道』アワード |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|