|

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

新潟の海里標柱(マイルポスト)の追記。

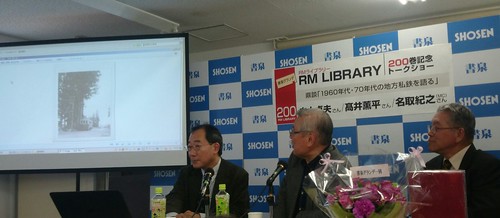

20年近くその近くに住みながらも、そして写真を撮りにいきながらも「1本しかない」などというまったくお恥ずかしい記事をアップし、すぐに「もう1本あるみたいだよ」とご指摘をいただいた海里標柱を再訪した。ご覧の通り、すぐ後ろにあるじゃないか…。  大きさは同じようだ。 大きさは同じようだ。 保安林内土地変更許可証は、まったく同じだ。というよりも、番地の枝番が二つあることから、併記していて、許可面積は2箇所の合計だろう。 許可年月日及び番号 平成24年4月1日 新潟県指令 新林第457号 保安林種 飛砂防備兼保健保安林 所在場所 新潟市西船見町字浜浦5932番644 732 許可面積 56.5平方米 行為の目的 船舶試運転用標柱の設置 許可期間 平成24年4月1日から平成26年3月31日まで 申請者住所氏名 新潟造船(株)工場長 PR  新潟市内の、幅1mくらいの、クルマの通れない路地を歩いていたら、「→国道」と書いてあった。この先の道は国道でもなんでもない、市道である。その市道が国道だったこともない。だから最初は、どこかで拾ってきた看板を自宅の塀に飾っているのかと思ったのだが。  こんなふうに、どうやらこのカドから右が公道で、左が私道、という意味のようだ。 こんなふうに、どうやらこのカドから右が公道で、左が私道、という意味のようだ。しかし、新潟市地図情報サービスを見ると、ここは「市道」でも県道でも国道でもない。ここで「国道」と書かれている路地も、私道のようだ。  なお、どんな路地かというと、このようなところだ。もちろんGoogleストリートビューなどはない。私が子供のころは、土の道だった。新潟市の「シモ」には、こうした路地が無数にあり、そのほとんどは土の道だった。こういう場所の家の建て替えは、どういう扱いなのだろうか。 なお、どんな路地かというと、このようなところだ。もちろんGoogleストリートビューなどはない。私が子供のころは、土の道だった。新潟市の「シモ」には、こうした路地が無数にあり、そのほとんどは土の道だった。こういう場所の家の建て替えは、どういう扱いなのだろうか。 書泉グランデで開催された、「RMライブラリー200巻記念トークショー」、「1960年代-70年代の地方私鉄を語る」に行ってきた。白土貞夫さん、高井薫平さん、名取紀之さん(MC)によるものだ。事前の整理券では足りず、急遽追加もしたという。私は配布当日にいただいた、抜かりはない。このような素晴らしい、貴重なお話は、ちゃんとお金をとって演者に還元したらいいんじゃないかな。(上の写真は、右から白土さん、高井さん、名取さん) さて、内容は、お二人それぞれの、高校時代の趣味活動や、大学、就職してからの趣味活動の話から始まる。いまよりはるかにおおらかな時代、しかし、まったく情報もない時代、さまざまな手段と出会いを通じて記録を残してこられたお二人。車両竣功図表をノートに手で書き写し、わずかな枚数の写真を撮影する。そんな思い出をリアルに語り、実際のノートも見せてくださった。 こうしたお話はもちろん貴重なのだが、そういう「感覚」というものを、なんとか保存ができないかといつも思う。いまなら、暗闇でも無尽蔵の枚数の撮影ができるカメラがある。コピー機もある。基本的な情報はネットを検索すればある。しかし、当時は、こうした方々でさえ、地方私鉄に行っても車両基地を覗いて写真を撮り、事務所を訪問してデータ類の一部を書写するだけだ。そもそも、家にカメラがあり、自分でそれを使って写真を撮れる、十代のうちに全国方々を旅行することができる、という境遇はとても恵まれたものだったはずだ。その感覚を、われわれ読者は想像しながら記事を読むべきだと思う。また、高井さんは「根室拓殖鉄道全線に、私は乗ったんだ」とおっしゃっていたが、やはり私鉄研究で高名な方は、途中までしか乗っていない。それでも、雑誌に記事を書き、それが貴重な情報源となって拡散してゆく。そういう時代だったのだ。 話が飛んだ。お二人のお話は、若かりし頃からの経験をきちんと記録し、発表し、その後の研究も積み重ねてきたからこその重みがある。RMライブラリーの記事も、過去の記録を焼き直すのではなく、改めて現地を取材し、現地の図書館で関係文書などを渉猟し、時には新しい発見をして書いているという。「あとどれだけ書けるか…」「私たちの世代がいなくなったあと、見たこともない鉄道の記録はどうなっていくのか」というのはお二人にとっては冗談ではない問題だが、一読者としては、時間が止まってほしいとさえ感じる。 その一方で、高井さんは「楽しむこと」を挙げておられた。研究、研究と没頭するのではなく、楽しむこと。いま、あまりに関心事が多すぎて一つの趣味に没頭できないのが多くの趣味人の悩みの種だと思うが、それを戒める言葉にも感じた。広い視野を持ちつつも、深めるのは狭い範囲だけ。あとは田の研究者に任せる。そんなところだろうか。だからこそ、公文書と実際の記録を突き合わせ、新たな事実を発見していくというスタイルをなせるのかもしれない。 * * *

お二人が趣味誌に発表した写真は膨大な数に登ると思うし、当時、それほど多く撮影されてはいないだろうが、それでも、未発表の写真はかなりお持ちなのではないか。私は、それが見たい。キャプションなどなくてもいい、ひたすら羅列した写真集を5000円以下で出してもらえないだろうか。 RMライブラリーはじめ、紙媒体はエビデンスのないものは刊行しない。しかし、それは後進にまかせ、ノーエビデンスでもいいから、世の中に出しておくべき貴重なものも山ほどあるはずだ。今日も、勿来市の三松炭礦跡にあった「据置ボイラ」の話と写真が出た。その元になった機関車は判然としていないが、そこにこだわるあまり、この写真と話が闇に消えていくことのほうが損失だろう。 こうした記録は、間違いなく、白土さん・高井さんの後進に役に立つ。趣味界の大先輩方、いかがだろうか。 * * *

今回は、RML刊行200号記念ということで、その手の話も少し出た。表紙のデザインは、まさか200号に達するとは思っていなかったので、「199」までしか数字が入らないデザインであったこと(帯の幅)。当初は紀行文などいろいろなスタイルが混在してもいいというつもりだったが、号を重ねるごとに「よりよいものを」となり、いまのスタイルが定着したということ。 後者は、とくに最近の電気機関車ものなどは模型製作用にディテール写真を並べたに過ぎないと感じるものがあり、といっても安価だし貴重なので買うのだが、考察記事がないじゃないかと思っていた。それは私が過剰な期待を勝手に抱いていただけだと知った。 今後は、より柔軟な姿勢で行くとのこと。次号、201号では初めてジョイフルトレイン等も採り上げるそうだ。RMLの商品性のよさはかねてより聞いてはいるが、同時にネコパブの良心として、RMLの今後の発展を心より願っています。 ●関連記事 花巻電鉄デハ3の台車 |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|