|

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

大石沢川ガス管橋にて、この写真の右に旧道が見えているところの続き。

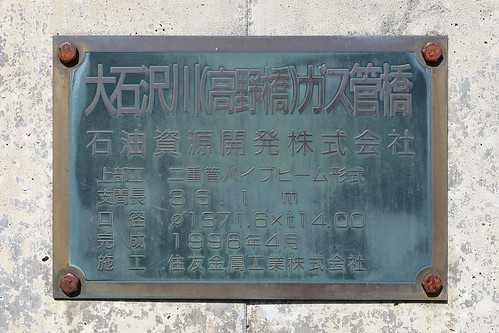

右が旧道である。 右が旧道である。 奥に見えるPC桁橋。この下の小さな川が大石沢川。旧橋までは藪が深く、また先をそこそこ急いでいたので遠景から見るのみとした。 奥に見えるPC桁橋。この下の小さな川が大石沢川。旧橋までは藪が深く、また先をそこそこ急いでいたので遠景から見るのみとした。 これも前回掲載した写真だが、道路を見ると短い橋がある。これが道路橋としての「高野橋(こうやばし)」である。    こうやばし。昭和49年3月竣功。といっても欄干などは近年、改築されたものだろう。銘板がピカピカに光っていた。この橋ができるまでは、先の旧橋が現役だったのだろう。 PR  山形県の小国町、伊佐領からかなり南に山に入ったところに叶水(かのみず)という集落がある。新潟県北部の大河・荒川の支流である横川に、さらに支流の大石沢川が合流する地点で、そこには基督教独立学園という全寮制の高校がある。 その前の道路は大石沢川に沿って南下するが、沿道にガス管が伸びているようだ。ガス管は川に出会うと、水管橋のように川を飛び越している。それが上の写真だ。  いくつかこの手の管橋があり、最初は水管橋かと思っていたのだが、桁に相当する部分がかなり太い。よく見ると、ガス管橋と書いてあった。管理はJAPEX・石油資源開発である。 いくつかこの手の管橋があり、最初は水管橋かと思っていたのだが、桁に相当する部分がかなり太い。よく見ると、ガス管橋と書いてあった。管理はJAPEX・石油資源開発である。 橋台には銘板がある。「大石沢川(高野橋)ガス管橋」というのが、その名称だ。 橋台には銘板がある。「大石沢川(高野橋)ガス管橋」というのが、その名称だ。上部工 二重缶パイプビーム形式 支間長 36.1m 口径 Φ1371.6✕t14.00 完成 1996年4月 施工 住友金属鉱業株式会社 細く見えるが、口径1371.6mmもある。t14.00の「t」はthin、管の厚みだろう。 さて、先に「沿道にガス管が伸びているようだ」と書いた。てっきり、住民用のガス管だとばかり思っていたが、帰宅後にこの口径を改めて考え、また検索して見ると、なんと新潟と仙台を結ぶパイプラインであった。  (ジャペックスパイプラインのウエブサイトより) (ジャペックスパイプラインのウエブサイトより)上の地図の6の西(左)にあたる位置だ。まさか、こんな山中に、このような重要なインフラがあるとは。いや、鉄道も道路も、山中にある分には同じようにそこに存在するのではあるが。  振り返ると、右に旧道が見えていた。(続く) 振り返ると、右に旧道が見えていた。(続く)

Twitterで、新潟県の@watanabejinさんと岐阜県の@KumanoBontaさんが「隣の隣の県同士」のような会話をしているのを見て、そうか、新潟と岐阜は「隣の隣の県」なんだ、と知った。現実の陸上交通としてははるかに隔たっているイメージの新潟と岐阜。新潟生まれ育ちの感覚としては、新潟の「隣の隣の県」である秋田県、宮城県、栃木県、石川県などは「お隣さん」感覚があるのだが、岐阜にはまったくない。「中部地方」としてまとめられている以外の感覚はない。

新潟市から岐阜市に行くのは、上越新幹線と東海道新幹線を乗り継ぐのが最速だろう。高速道路ならば北陸道から東海北陸道。 しかし、「隣の隣の県」であることには変わりがない。新潟県は新潟市から北に、岐阜県は岐阜市から西にも長い。では、新潟県北縁から岐阜県西縁を、直線距離が最長になるように測ったら、もしかしたら日本で一番長い「隣の隣の県」になるんじゃないか。 そんなことを思い立って、カシミール3Dで測ってみた。すべて、メルカトル図法上での計測になる。(「大圏航路」ではもっと短くなる) 新潟(鼠ヶ関)-長野または富山-岐阜(三国岳)…約460km  (kashmir3d+地理院地図) しかし、東北の方が、面積の大きな県がたくさんある。 青森(大間崎)-岩手-宮城(丸森町)…約420km 青森(尻屋崎)-秋田-山形(三国岳)…約430km 岩手(大谷地)-宮城-福島(尾瀬)…約450km ほかも測ってみる。 新潟(鼠ヶ関)-長野-静岡(愛知県境の海岸)…約470km 石川(珠洲岬)-岐阜-三重(熊野川河口)…約440km 新潟と同じく海岸線の長さで知られる静岡県は、隣接する県が小さく、また海岸線が湾曲しているために「直線距離」だとかなり不利だ。鳥取県、島根県もいい勝負になるかと思いきや、やはり湾曲しているのがネック。 いろいろ測ってみた結果、ここがもっとも長いようだ。  (kashmir3d+地理院地図) 秋田(十和田湖)-山形-新潟(白馬岳)…約496.2km (追記) @Tamon0703さんからご指摘をいただいたので、前述のものも合わせてより正確に調べると… 新潟(鼠ヶ関)-長野-愛知(伊良湖岬)…約495.9km ということで、やはり秋田-新潟が最長のようだ。 なお、この計算には、北海道と島嶼部は除外している。 |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|