|

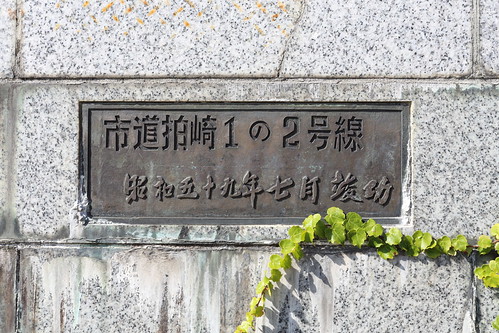

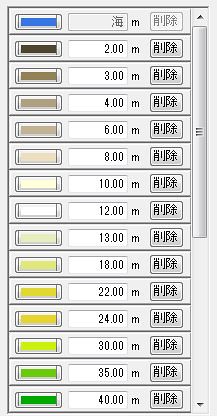

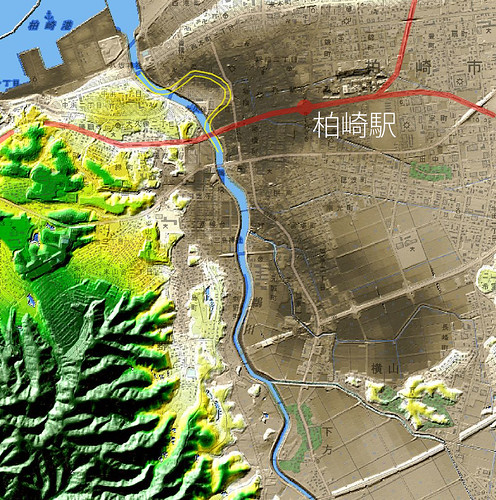

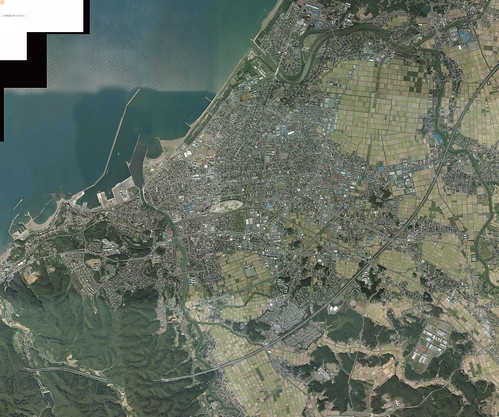

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。  小坂橋 連続するボーストリングトラス(1)の続き。 小坂橋 連続するボーストリングトラス(1)の続き。国道404号がふたたび渋海川を渡り返すところにこの鷺之島橋はある。ここが、旧越路町(塚山側)と旧小国町の境界になっていた。いまはひっくるめて長岡市である。これは北側。   親柱、南北の記載事項は左は小坂橋の逆で、左は「昭和33年6月竣功」、右は「鷺之島橋」。 親柱、南北の記載事項は左は小坂橋の逆で、左は「昭和33年6月竣功」、右は「鷺之島橋」。 銘板。 銘板。1948年3月 新潟県建造 建示(1955)二等橋 製作 株式会社東京鉄骨橋梁製作所 (材質?)SS41  対岸に渡り、シチサン気味に。対岸の橋台の一部、大きな丸い石を骨材としたコンクリート製の、旧橋の橋台にも見えるが、果たして? 対岸に渡り、シチサン気味に。対岸の橋台の一部、大きな丸い石を骨材としたコンクリート製の、旧橋の橋台にも見えるが、果たして?   南側の親柱、左は「橋長42.70m 巾員6.00m」。右は「さぎのしまばし」。  東側に架設中の新しい桁。路盤は嵩上げされ、プレートガーダーになる。 東側に架設中の新しい桁。路盤は嵩上げされ、プレートガーダーになる。すでに新橋に切り替わっているはずで、近々、ボーストリングトラスは撤去されるに違いない。 spl.thnx @watanabejin PR  長岡市から渋海川を遡るかたちで走る国道404号は、塚山を過ぎると南下し、小国を目指す。その途中、渋海川がヘアピン状に屈曲する部分を串刺しするように連続して渡るところがあり、そこに兄弟のようにボーストリングトラスがふたつ、架かっている。その北側が、この小坂橋だ。 長岡市から渋海川を遡るかたちで走る国道404号は、塚山を過ぎると南下し、小国を目指す。その途中、渋海川がヘアピン状に屈曲する部分を串刺しするように連続して渡るところがあり、そこに兄弟のようにボーストリングトラスがふたつ、架かっている。その北側が、この小坂橋だ。 プラットトラスのボーストリングトラス。真下には旧橋の橋脚跡がふたつ。 プラットトラスのボーストリングトラス。真下には旧橋の橋脚跡がふたつ。  親柱、左は珍しくスペックが書いてある。「橋長42.70m 巾員6.00m」。右は「こさかばし」。 親柱、左は珍しくスペックが書いてある。「橋長42.70m 巾員6.00m」。右は「こさかばし」。 銘板。 銘板。昭和30年(1955) 新潟県建造 内示(昭和14年)二等橋 製作 株式会社東京鉄骨橋梁製作所  南側は真正面気味のシチサンで。真横から撮れる場所はない。 南側は真正面気味のシチサンで。真横から撮れる場所はない。  親柱、左は「昭和30年11月竣功」、右は「小坂橋」。 兄弟橋・鷺之島橋は架け替え工事が進行しているが、こちらの小坂橋も架け替えの予定があるようだ。 http://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/cate06/koshiji/h24-gijiroku2.html spl.thnx @watanabejin 続き。 鷺之島橋 連続するボーストリングトラス(2)  丹後半島を流れる由良川には九つの沈下橋がある。そうだと知らずにこの橋を渡ろうとして、かなり水面近くまで降りた上に道幅がこうなので、流された橋を復旧した仮橋かと思ってしまった。 丹後半島を流れる由良川には九つの沈下橋がある。そうだと知らずにこの橋を渡ろうとして、かなり水面近くまで降りた上に道幅がこうなので、流された橋を復旧した仮橋かと思ってしまった。 橋台部分からして仮設感が漂う。しかし、橋脚だけはまったく本気である。 橋台部分からして仮設感が漂う。しかし、橋脚だけはまったく本気である。 これは沈下橋だろうかと思ったが、欄干もほとんどない四国のものに比べ、角張った欄干…ではないな、なんというのだろう、駒止でもないし、とにかく道路の両側に出っ張りがある。それが沈下橋には見えないが、帰宅して検索したら、沈下橋であった。 これは沈下橋だろうかと思ったが、欄干もほとんどない四国のものに比べ、角張った欄干…ではないな、なんというのだろう、駒止でもないし、とにかく道路の両側に出っ張りがある。それが沈下橋には見えないが、帰宅して検索したら、沈下橋であった。橋台付近の荒れ方が、いかにも水害があったふうを思わせるが、これは8月の水害のものだろう。 台風11号接近、各地で通行止めや停電も 京都府北部市町(通行止めの在田橋の写真あり) 由良川の沈下橋を紹介しているサイトがあったので掲げておく。 暮らしに生きる潜り橋(潜没橋、沈下橋)9橋  柏崎市 鵜川の改修跡と元・氾濫原で書いた鵜川にかかる橋。写真は右岸。対岸左(上流)のこんもりしたところがかつての「大久保陣屋」跡で、そこに柏の木があり、海上から見えたところから「柏崎」の地名が生まれたという説がある。また、対岸右には、柏崎ぎおんまつりの八坂神社がある。もちろん京都の八坂神社を勧請したものだが、この名称になったのは1872年(明治5年)とのこと。その名がつけられた橋だ。かつては最下流の橋だったが、いまはさらに河口側にひとつ、橋が架かっている。 柏崎市 鵜川の改修跡と元・氾濫原で書いた鵜川にかかる橋。写真は右岸。対岸左(上流)のこんもりしたところがかつての「大久保陣屋」跡で、そこに柏の木があり、海上から見えたところから「柏崎」の地名が生まれたという説がある。また、対岸右には、柏崎ぎおんまつりの八坂神社がある。もちろん京都の八坂神社を勧請したものだが、この名称になったのは1872年(明治5年)とのこと。その名がつけられた橋だ。かつては最下流の橋だったが、いまはさらに河口側にひとつ、橋が架かっている。 イメージとしては、柏崎の西本町の商店街がここ鵜川で途切れ、渡って西側に行くと、いかにも「海辺の住宅地」という風情になる。 イメージとしては、柏崎の西本町の商店街がここ鵜川で途切れ、渡って西側に行くと、いかにも「海辺の住宅地」という風情になる。 おもしろいのは親柱内側につけられた銘板で、ローマ字表記だ。それも日本式の。「YASAKABASI」と「SHI」ではなく「SI」になっている。 おもしろいのは親柱内側につけられた銘板で、ローマ字表記だ。それも日本式の。「YASAKABASI」と「SHI」ではなく「SI」になっている。 もうひとつの銘板は道路名が入っているのだが、「市道拍崎1の2号線 昭和五十九年七月竣功」とある。「柏崎」の文字が誤っている。どうしたらこんな間違いが起こるのだろうか。県外の人が製作したのだろうか。また、埋め込む前に気づいた人がいないわけはないだろうが、なぜ作り直させなかったのだろうか。 もうひとつの銘板は道路名が入っているのだが、「市道拍崎1の2号線 昭和五十九年七月竣功」とある。「柏崎」の文字が誤っている。どうしたらこんな間違いが起こるのだろうか。県外の人が製作したのだろうか。また、埋め込む前に気づいた人がいないわけはないだろうが、なぜ作り直させなかったのだろうか。また、道路名は掘り込まれ、竣功年は陽刻になっている。文字の形も違う。どうしてこうなったのか知りたい銘板だ。  (Kashmir3D+DEM5m+数値地図25000) (Kashmir3D+DEM5m+数値地図25000) 柏崎の一級スリバチ地形で柏崎市中心部の地形について書いたが、今回は駅前から鵜川(左側の川)のあたりについて。 柏崎の一級スリバチ地形で柏崎市中心部の地形について書いたが、今回は駅前から鵜川(左側の川)のあたりについて。上の地図では、濃い茶色は標高が低い部分で、2m以下。設定は左記の表組をご覧いただくとして、要するに、砂丘の手前かつ鵜川の東側に低地があり、おそらくそこは鵜川の氾濫原を抱えていたようだ。柏崎駅もその中にある。 鵜川はたびたび氾濫しており、1978年6月25日から28日の水害は大規模なものだった。とはいえ私の記憶にはない。 ・ 過去の被害と鵜川ダムのあゆみ(写真あり) その低地帯、鵜川の河口付近をよく見ると川跡のようなものが目に付く。そこを拡大してみよう。 (鵜川が砂丘を突っ切って日本海に注ぐのは人工的な開削の跡のように見えるが、古い地形図等も参照していないのでまだ調べていない。)  (Kashmir3D+DEM5m+数値地図25000) (Kashmir3D+DEM5m+数値地図25000)黄色い部分が元河道だ。では、いつまでそこが川だったのだろうかといえば、比較的近年で、前述した1978年の水害を機に河川激甚災害対策特別緊急整備事業の対象とされ、改修が進められたもので、1984年3月には現在の流路に改修された。移転戸数は162戸。 私は1985年頃まではよく柏崎の親戚宅に行っていたので、古い川も新しい川も見ているはずだが、小中学生のころゆえまったく記憶がない。 * * * その変遷を国土地理院の航空写真で見よう。  (Kashmir3D+地理院地図空中写真1974~1978) (Kashmir3D+地理院地図空中写真1974~1978) (Kashmir3D+地理院地図空中写真現在) * * * 現在、旧河道は道路として活用されている。  道路の向こうに広がる緑色の部分も含めて河道だ。赤い柵には「水道橋」という銘板があるが、かつてこのあたりいは2連の下路トラスの道路橋、「水道橋」が架かっていた。一部、その遺構かと思えるものがある。 道路の向こうに広がる緑色の部分も含めて河道だ。赤い柵には「水道橋」という銘板があるが、かつてこのあたりいは2連の下路トラスの道路橋、「水道橋」が架かっていた。一部、その遺構かと思えるものがある。 周辺はその「水道橋」の名を取って「水道橋公園」として整備されている。 周辺はその「水道橋」の名を取って「水道橋公園」として整備されている。 非常にしっかりとした説明板がある。 非常にしっかりとした説明板がある。しかし、ここは旧河道であり、要するに埋立地だ。そのため、2007年の中越沖地震では被害が大きかったようだ。 ・2007新潟県中越沖地震被害調査(長岡技術科学大学) * * * この水道橋公園周辺に「大久保公園」とある。もちろん地名も「大久保(一丁目)である。信越本線大久保隧道(新潟県柏崎市)に引っ張られて、「隧道があるような丘なのに、なぜ窪地の地名?」と、周囲の地名も見ずに疑問に思っていたのだが、然るべき場所が「大久保」だった。信越本線の大久保トンネルに名前が採用されたのは、近くの地名に引っ張られたか。古くは大久保隧道のあたりは中浜村、追って大洲村である。「番神トンネル」とでもしておけば、美しい番神岬の広報にもなるのだが。現在の行政地名では「番神一丁目」である。 |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|