|

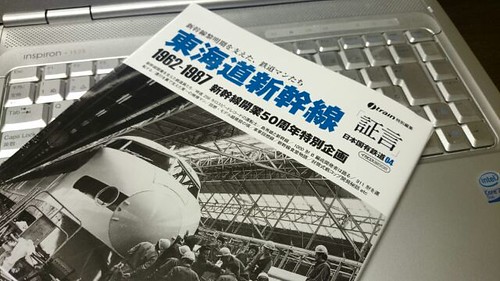

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。  「証言」シリーズ第4作。第1作に比べると、まとめに慣れた印象がある。私は911形のために買ったのだが、全ページ、読み応えがあった。「本書ならでは」の証言、写真がたくさんあるはずだ。 「証言」シリーズ第4作。第1作に比べると、まとめに慣れた印象がある。私は911形のために買ったのだが、全ページ、読み応えがあった。「本書ならでは」の証言、写真がたくさんあるはずだ。主たる証言者の中村信雄氏と渡邊健志氏が、それぞれ昭和62年3月31日に48歳、28歳で国鉄を退職しているのでいろいろと推測してしまうのだが、それでも彼らの「国鉄」「新幹線」への愛はすごい。見切りをつけ(られ)た職場のことなど、思い出したくないということになってもおかしくないのに。 時々、組合の話が垣間見える。新幹線のお召しが、動労と国労各1名ずつ乗務したなどという話は初めて聞いた。また、職場の雰囲気も書かれており、機関車上がりが電車上がりを見下す話とか、911の取説に「電車の運転士でも運転できる機関車」と書いてあった話とか。「あの区間ではこう運転する」などという話ではなく、現場の雰囲気がよくわかる内容だ。これは、この二氏の話に負うところが大きいだろう。 掲載内容も、運転士や車掌だけでなく、メーカー、検修、食堂車、紙コップ製造業者、当時を記録していた高校生など多岐に渡る。食堂車の話は趣味誌にもよく登場する宇都宮照信氏で、私も氏が食堂長である列車に何度も乗務しているが(もちろん先方は覚えてるわけがない)、実に懐かしい話が展開される。 新幹線50周年記念本をいくつか読んでいるが、いままでのところ、本書がいちばんおもしろい。 * * *

これは内容とは関係ないのだが、本書は不思議な作りだ。全176ページ、ムックなので表紙を1ページと数えるので実質1ページ目に「3」と入るのだが、最初16ページがカラー、残りはモノクロ。そして、表2・表3と呼ばれる、表紙の裏がカラー印刷。普通はそこに記事は掲載しない表2から本文が始まり、やはり普通は「奥付」となる最終ページまでが本文に使われる。悪く言うと、本のド素人が台割を作ったんじゃないかと思うような作りだ。まあ、それは本書の高い価値とは関係がない。 本書はコート紙で作られているので、高価で、重い。どうせモノクロなのだから、微塗工紙、あるいはもっと安価な紙を使って定価をぐっと下げればいいのに、と思うかもしれないが、そうしても、きっとそこまで定価はさがらない。この体裁でこの定価でいいと思う。 「証言」シリーズは1のみ買ってちょっとまとめ方の質の低さにウンザリしたのだが(ブログには書いたのだが公開していない)、3を買って見ようと思う。 PR  十数年ぶりに、京都北部丹後半島の伊根に行った。ちょうど夕日が落ちるときで、それはそれは美しかった。 十数年ぶりに、京都北部丹後半島の伊根に行った。ちょうど夕日が落ちるときで、それはそれは美しかった。 漁港に船を引き上げるための台車とレールが2組あった。 漁港に船を引き上げるための台車とレールが2組あった。 湾内らしく波もなく、静かに洗われるレール。 湾内らしく波もなく、静かに洗われるレール。  台車は、片方は1台だけ、もう片方は2台がつながっていた。どちらも構造は同じで、木製の架台と、ジャッキが2台1組、ジャッキの上にも架台というか木片というか。 台車は、片方は1台だけ、もう片方は2台がつながっていた。どちらも構造は同じで、木製の架台と、ジャッキが2台1組、ジャッキの上にも架台というか木片というか。柱のようなものはなんだろう、船を乗せたときに使う作業用のハシゴ替わりだろうか。その天端には太陽光発電のパネルがある。 うっかり観察するのを忘れたが、台車の移動は、台車内に装架されたモーターでチェーンを巻き取るのだと思う。チェーンの端部はレール上方のアンカーに結ばれている。  船体の塗装に使うのだろう。台車は塗料にまみれていた。パンタグラフジャッキは左右それぞれ独立している。上の木片は内側に向けて首を振るが、外側には倒れない。 船体の塗装に使うのだろう。台車は塗料にまみれていた。パンタグラフジャッキは左右それぞれ独立している。上の木片は内側に向けて首を振るが、外側には倒れない。 ジャッキがある横梁と柱が立つ横梁は、水平になっている。写真にあるコードは柱についたスイッチと、台枠内に装架されたモーターをつなぐものと思う(よく確認しなかった)。 ジャッキがある横梁と柱が立つ横梁は、水平になっている。写真にあるコードは柱についたスイッチと、台枠内に装架されたモーターをつなぐものと思う(よく確認しなかった)。 車輪は戸車のように両側にツバがあるもの。当然だが、軸バネなどはないようだ。 車輪は戸車のように両側にツバがあるもの。当然だが、軸バネなどはないようだ。 予想外の分厚さだった。理由はカラーページだ。全256ページ、最初の1折(16ページ)は1色(モノクロ)、以降はカラーとモノクロが交互に来る(が、最初の16ページもカラー/モノクロ交互にできたはずだ。片面を4色(カラーのこと)、他面を1色の64P✕4台、として印刷するはずだからだ。そうしていないのは目次と前書きだからだろう)。本が分厚いのは、写真をきれいに出すために紙質をよくしたためだろう。通常の新書の紙はクリーム色に近いので、カラー写真はその色が乗ってしまう。だから、カラー写真を多用する本は、漂白された白い紙を使う。 予想外の分厚さだった。理由はカラーページだ。全256ページ、最初の1折(16ページ)は1色(モノクロ)、以降はカラーとモノクロが交互に来る(が、最初の16ページもカラー/モノクロ交互にできたはずだ。片面を4色(カラーのこと)、他面を1色の64P✕4台、として印刷するはずだからだ。そうしていないのは目次と前書きだからだろう)。本が分厚いのは、写真をきれいに出すために紙質をよくしたためだろう。通常の新書の紙はクリーム色に近いので、カラー写真はその色が乗ってしまう。だから、カラー写真を多用する本は、漂白された白い紙を使う。写真はモノクロページにも多数掲載されている。卒塔婆の色の話がモノクロに写真があったりもするので、写真はカラーページにまとめて掲載すればいいのにと思わなくもないが、それでは収まらないくらいに写真が多い。モノクロページをすべてカラーにすると印刷代が4倍になる(本書では「5分の8」倍)。残る120ページをカラーにすると、原価からいって定価を100円上げなければならないと思うが、税別980円ならばいっそ税別1100円でもいいからオールカラーにしてほしかった、と読者としては思う。 …という印刷・製本の話はここまでにして、なにより、読みやすい本だった。先日、化学出身のライターさんに「論文を書く…読んでもらう論文を書くために文章の訓練がありますからね」と聞いたのだが、不躾ながらその賜物だろうか。リズミカルで、ユーモアがあって、大好きな文章だ。Golgodenkaさんの文章も大好きなのだが、近い気がする。 内容について、「企画・編集」という私の仕事の観点からすると、本書のようないささかマニアックなことを紹介する本は「国道とは?」「どこがおすすめ?」のような「基本」が大事なんだなあと改めて感じる。そして、適度なユーモアと自虐と引き際のバランス。本書は「国道の本だと???」というような、まったく国道について知らない人でも、詳しい人でも楽しめるバランスがあると思う * * *

本書で繰り返し書かれていることがある。「国道標識を、いい場所に設置せよ」ということだ。大いに賛同する。私もいままで何度も言っている。 ドライブ、あるいはツーリングで記念写真を撮るときは、その道路らしいところで撮りたいものだ。たいていは碑などの前になる。碑には地名や道路名が書いてあるからだ。おにぎりではない。おにぎりは、なかなか「いい場所」にはないのだ。素晴らしい眺望の場所や、その路線を代表する線形の場所、あるいは特徴的な場所におにぎりやヘキサを設置すべきだ。できれば駐車場を添えて。 銀座4丁目、和光の前に国道15号のおにぎりがあるべきだ。 オロロンラインは、道が一直線になっている場所に、短冊ではなくヘキサがあるべきだ。 国道17号は三国トンネルの前におにぎりがあるべきだ。 6路線重複の国道は、6連の標識を作るべきだ。 長野県道162号も上田駅前にヘキサを設置すべきだ。 旅行ガイドブックの仕事も長い間やっていた経験からすると、各地方は、自分の地域にある「なにかいわくのある場所」を血眼になって探している。失礼ながら、相当にしょうもない物件も採り上げ、ひとつでも多く見所があるように見せている。ガイドブックの側も「見所」をひとつでも多く探している。ならば簡単ではないか。例えば上田駅前にヘキサをひとつ置いて「日本一短い県道」と説明書きをしておけば、勝手にツーリングマップには掲載され、バイク雑誌のツーリング記事で掲載され、それを見たライダーたちが立ち寄るだろう。近くにウマイ飯屋があるとなおいい。週末ごとに数十台のバイクが訪れることになるだろう。そして上田の観光ガイドに周辺の飲食店と合わせて掲載されればさらに…。 ほか、例えば古い標識や白看が残っている場所には「これは○○年に設置したものです。市町村合併や道路の改良を経ても長らえてきました。歴史的経緯を尊重してそのままにしてあります」、狭い道路には「『酷道』と揶揄されていますが、私たちも早期開通を願っています」、特徴的な意匠をあしらった隧道坑門や橋にはそれらの経緯。すべて立派な「見所」である。ホント、お願いします。 * * *

個人的な感想としては、新潟県の国道のことが何度か出てきて嬉しい。国道7、8、17、49号はもちろん、本町通りと柾谷小路の交差点(道路元標がある)や新潟バイパスについても記載もある。 偶然だが、先日、仕事で各県の高速道路や国道の総延長などを調べた。新潟が話題になるのも当然、重用区間を除く一般国道の実延長は1774.7kmで北海道、福島、岩手に次いで4位なのである。高速道路の実延長は379.3kmで北海道に次いで2位。政令市では新潟市は61.2kmで堂々1位。ならば、新潟の道路の話題が多くなるのも当然だろう。 * * *

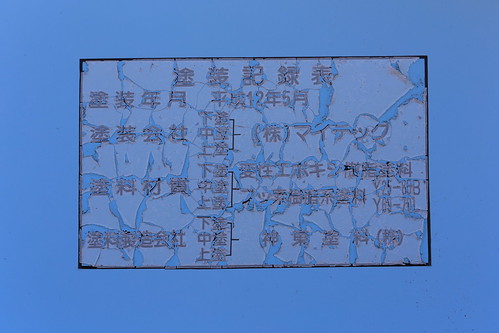

さて、ここからは本書の感想ではなく、本書に採り上げられている国道のテーマに沿って、自分のことを書く。  まず、私は元がバイクなので、実は酷道にはあまり関心がない。バイクは車体が小さいため、運転していて酷道の狭さを怖いと思うことがないのである。1~1.5写真の酷道も「まあ、林道を舗装して国道にしたんだね」というような感想しか持っていなかった。それでもクルマで暗峠に行けばやはり驚くし、わくわくもする。 まず、私は元がバイクなので、実は酷道にはあまり関心がない。バイクは車体が小さいため、運転していて酷道の狭さを怖いと思うことがないのである。1~1.5写真の酷道も「まあ、林道を舗装して国道にしたんだね」というような感想しか持っていなかった。それでもクルマで暗峠に行けばやはり驚くし、わくわくもする。1990年代、旅先でそうしたおかしな国道については口コミがあったし、ツーリングマップ(ル)にも書かれていた。私が萌えたのは未舗装の国道だ。 未舗装の国道に初めて会ったのは1993年夏。トムラウシに登った後、国道273号を糠平から歩いて北に抜けようと思ったのだが、砂利になったのでヒッチハイクに切り替えたのだ。旭川在住のおじさんに拾ってもらい、軽のワンボックスで峠を越えた。三国トンネル内のみ、舗装されていた。  後年、バイクの免許を取って北海道に行ったときは、ツーリングマップに未舗装と書かれていたナウマン国道に行ったが、すでに舗装されていた。間に合ったのは、国道401号と458号くらいか。 * 国道一気走りについては、1990年代後半、月刊『オートバイ』で「国道選手権」のようなタイトルで、毎号、走破者を掲載していたと記憶する。毎回トップは、荒川聡子さんだった。『アウトライダー』『ワンダーJAPAN』などにもよく上方を寄せていた方で、数年前に突然亡くなった。 『アウトライダー』では、野岸泰之さんと徳永茂カメラマンが「酷道一直線」という連載をしていた。当時、『ガルル』の連載で徳永さんとツーリング取材に行っていたときに聞いたのだが、本来は、まさに佐藤さんが言うように「国道は、同じ○号線といっても、大都市も田舎道も峠道もいろいろ姿を変える、その1本をたどる記事にしたい」という企画意図があったそうだが、いつのまにか「沿道の珍スポットめぐり」になってしまったのは残念だった。 * バイクに乗っているときは止まるのがいやなのと、国道は多くの人が記録を残してくれているから自分はいいや、という気持ちになるのであまり写真は撮らないのだが、それでも撮ってしまったいくつかをここに貼る。  「品型」とでも呼ぼうか。 「品型」とでも呼ぼうか。 おにぎりとヘキサの串団子。 おにぎりとヘキサの串団子。 ヘキサは行き止まりを向いている。 ヘキサは行き止まりを向いている。 西表島の南風見田浜。補助標識が3枚もあり、しかも「終点」は縦長だ。 西表島の南風見田浜。補助標識が3枚もあり、しかも「終点」は縦長だ。最近は、気になるものは撮るようにしている。国道好きの人たちに狩り尽くされているかも、とも思うが、少しは発見の手助けになるかもしれない。  ラーメン構造なのか、アーチの変形を脚で支えているのか。川の中に設置されたアンカーに斜めに脚が突き刺さっているのが、なんとも構造を感じさせる。 ラーメン構造なのか、アーチの変形を脚で支えているのか。川の中に設置されたアンカーに斜めに脚が突き刺さっているのが、なんとも構造を感じさせる。久見浜湾が海とつながっている部分は川のようになっている。車道は湾側にひとつだけなので、「川」の両側に住む人たちが大回りをせずに対岸に渡れるように設置されているのだろう。  階段部分と水平部分のつながりも美しい。 階段部分と水平部分のつながりも美しい。 右岸というか東側の階段。下4段は地面。そこから先が橋。銘板は、左が「久見浜港」、右が「湊小橋」。対岸は確認していない。行ったのだが、クルマを停める場所がなかった。 右岸というか東側の階段。下4段は地面。そこから先が橋。銘板は、左が「久見浜港」、右が「湊小橋」。対岸は確認していない。行ったのだが、クルマを停める場所がなかった。 銘板。 銘板。湊小橋 1981年1月 京都府久美浜町 歩道橋指針(1965) 使用鋼材 製作:株式会社横河橋梁製作所  塗装標記。 塗装標記。塗装してから14年もたつとは思えないほどきれいだった。 |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|