|

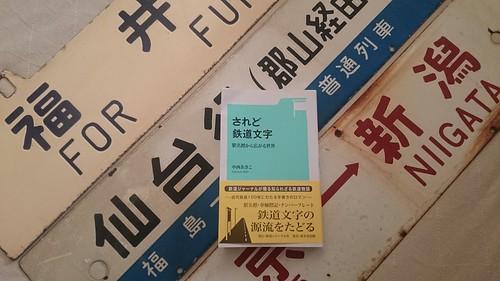

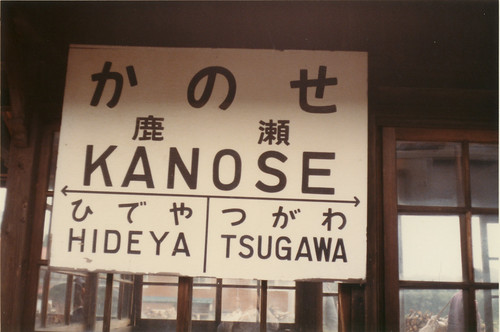

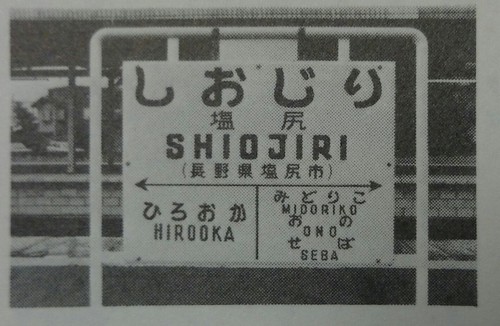

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。  『されど鉄道文字』。本書は、私が長年独自解釈していたものに答えを与えてくれた。私は駅名標によく使われる文字としては3タイプあると思っていたのだが、それらは国鉄が定めた「すみミ丸ゴシック」を「業者が独自解釈で改変して結果的に3タイプの書体が生まれた」ものであるということを、須田寛氏やエムエスアートの佐野稔氏の貴重な証言などから本書が初めて詳らかにしている。とても貴重な本だと思う。全体としてはとてもよく取材されていて、ホーロー看板についても貴重な記録がこっそりと入っている。 しかし、その「独自解釈で改変して結果的に3タイプの書体が生まれた」ということが、読者にうまく伝わるかどうか。そこが、若干気になる。本書は物語として書かれていて、資料性はあまりない。『鉄道デザインEX06』の「鉄道文字」を書いた時点(注)では、当該記事では上記3タイプを注釈なしですべて「すみ丸ゴシック」と言っているために、私はかえって混乱し、「そうではない」と書いたのだが、やはり本書もその傾向がある。 (注)本書を読み、ブログ記事に私の誤認があったことがわかったが、誤認している部分はそのままとしている。また、文章を一部改変している。 一般に、「スミ丸ゴシック」といえば、現在「国鉄方向幕フォント」だと捉える人がほとんどだろう。また、駅名標が好きな人ならば、「国鉄方向幕フォント」タイプを含め、全国的に下記の3種類のものがよく見られたと認識しているだろう。それぞれ「か」が非常に特徴的だ。  「国鉄方向幕フォント」タイプ。制定された原形に近い形。方向幕だけでなく、列車名標識、駅名標、ホーム上家の柱に掲げるホーロー看板など、おそらくもっとも広く使われたもの。前記ブログでいう(C)。 釣り下げ式に多いタイプ。筆が折り返す部分が長くなる。前記ブログ(D)。  Π型の駅名標に使われていたタイプ。個人的には長野鉄道管理局下に多い印象。前記ブログ(E)。(『駅名おもしろ大辞典』より) 私は、これら3タイプの書体は、すべて別の書体として認識していた。なにしろ字形が大きく違う。本書を読むと、本来は同じ書体であったことがわかるのだが、結果的に大きく異なるこれらの3書体をすべて 「すみ丸ゴシック」と呼ぶのは、読者の混乱を招くと思う。せめて「すみ丸ゴシック エムエスアートタイプ」と表記する等、適宜、補足した方がよかったのではなかろうか。 同様に「丸ゴシック」も、だ。私は個人的に「看板文字」と通称していたのだが、国鉄が丸ゴシックを指定したことと関係なく、世の中の看板の文字には、端部を丸めた太字が非常に多く見受けられる。これをすべて丸「ゴシック」というにはいささか抵抗がある。(おそらく)地方の鉄道管理局が(おそらく)地元の業者に発注していた駅名標にも当然のごとく太い文字で端部が丸い文字が使われてきた。むしろ「すみ丸ゴシック」3兄弟よりも多かったのではないかというくらいに。それ以前は筆文字だったのは、本書でも書かれているとおりで、昭和40年代にはまだ多く残っていたようだ。  私がもっとも好きな「ら」を持つ、昭和50年代後半の荒浜駅の駅名標。端部を丸める処理をしているだけで、これを「丸ゴシック」というのはちょっと…。 手書きの看板文字の例。 付け足しのような記述になるが、本書の貴重な資料的側面としては、サボの注文原稿の写真がある。昭和55年に至っても、釣り下げ式サボを作っていたとは驚きだった。 * * *

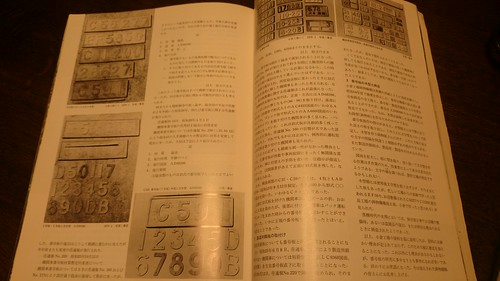

さて、「3タイプあった」ことの説明だけで長くなってしまったが、以下、少し気になる点を。 ●工場ごとに字形が異なる理由 「本来、図面どおりに作らないといけない。ところが(略)職人の間で『見たらどこの工場で作ったものか、わかるような形にしようやないか』という、おそらく、そんな気運が高まったのだと思います」(218ページ) 蒸気機関車のナンバープレートの文字の形が工場によって特徴があるのは、蒸気ファンにはおなじみである。それを、製造元の一つであるイクチの社長に話しを聞き、それが上の引用なのだが、読者はこれを誤読してはいけない。あくまでも「イクチ社長の憶測」である。「思います」と書かれている。実際に工場の鋳物職人から聞いた言葉ではないことに、強い注意を払う必要がある。 ●モリサワ書体の採用 252ページに、大阪市交通局がモリサワ書体を採用したことを、後年、つまり現在、モリサワの書体が広く普及していることから遡って「先見の明は確かなものと言える」としている。しかし、これは結果としてそうなっただけであるのは書体に携わる者ならば常識だと思う。 かつては写研の独壇場だった書体の現場。モリサワの書体を指定しても「ありません」と言われることは多かった。しかし、現在に至るまで意図的にDTPに対応しなかったために、対応したモリサワに利便性の面で大きく引き離された。 2000年代に入るまで、DTPソフトはMacintosh版しかなかかった。Macintoshがモリサワのフォントを搭載しているので、そのまま使う分には「お金がかからない」という追い風もあった(代わりに1990年代のDTPではリュウミンや見出しミンばかりで、とても貧相である)。いまもそれを引きずっており、PCで扱うフォントといえばモリサワ(が管理しているシステム)である。 現代ならば、「いま・今後、PCで使うことを考えると、モリサワを使おう」と考えるのは妥当だが、大阪市交通局がモリサワの書体を採用した当時はそんな時代ではない。「たまたま」と考えるのが妥当だろう。先のイクチの例と合わせて、ミスリードを招きかねない部分なので、注意が必要だ。 なお、モリサワの新ゴが写研のゴナにとって変わったのは、文字の印象が似てるから、というのは説明するまでもないだろう。JR東日本発足時の駅名標の書体はゴナだった。のちに新駅開業等で修正する必要が出ると、そこだけ新ゴで作られたりした。具体的に覚えていないが、両者が混在している駅名標を見たことがある。 同じくモリサワを肯定的に捉えた文章として、274ページでは、東京メトロ発足の際に新ゴが採用された理由が書かれているが、私は当時、「今さら新ゴなのか!」と愕然としたものだった。新ゴはすでに古くさく、出版デザインの現場でも避けられていた。逆に、普通の太いゴシックや太い明朝が「かっこいい」「よみやすい」という風潮だったのだ。ならば、長年使ってきたゴシック4550から変える必要もなかったのではないか。少し話が広がるが、私は、現在の東京メトロのサインシステムは非常によくないと思っている。 * * *

繰り返すが、すみ丸ゴシックが製作所によって3タイプに分かれた、それを明かしたことが、本書の一番の価値だろう。これらのことを、もっと簡潔に系統として説明し、さらには掲示規定等を付録として掲載すれば、物語とともに資料性も併せ持つ形となり、完璧な本になったのではないかと思う。鉄道ファンに幅広く手にとってもらうには、独自の/整理された資料性は重要である。 いま、書体やフォントは多くの人が関心を寄せるものとなった。本書をきっかけに、「車両を見て『これはEF65ですね』というレベル」である「これは新ゴですね」という地点から、「書体には、そこに使われた理由がある」という観点を持つ人が増えることを願う。 なお、手書きの文字を「フォント」と言うのは「貨車を電車というくらいの間違い」なので、ぜひこれも周知されて欲しい。もちろん本書では正確に使い分けられている。 * * *

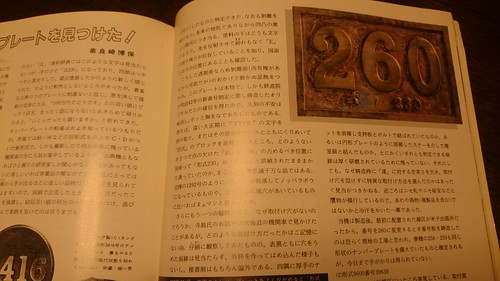

鉄道の書体に興味を持った方には、以下もおすすめする。 ●『鉄道ファン』1983年12月号「機関車ナンバープレート整備の記録」(大塚孝)。  先行調査を踏まえ、小倉工場での調査記録。「キ通報」によってどうなったか、文字型の写真、それにまつわる話などが4ページ掲載されている。製造銘板の木型まで掲載されているが、これがあるということは、国鉄工場で、製造銘板を鋳直していたのだろうか。先行調査とは、 ・『蒸気機関車』49号「ナンバープレートの話」(安田章)※未見 ・『レールファン』302号「続番号板の記録」(森屋健一)※未見 のこと。 ●同号「こんなナンバープレートを見つけた!」(奈良崎博保)  骨董品屋で見つけた230形260号のプレートにある「式(から点を取った文字)」の謎、「段のついた妙なプレート」39639の謎。やはり参考文献があるので転記する。 骨董品屋で見つけた230形260号のプレートにある「式(から点を取った文字)」の謎、「段のついた妙なプレート」39639の謎。やはり参考文献があるので転記する。・『レールファン』206号「番号板の記録」(森屋健一)※未見 ・『レールファン』302~308号「続番号板の記録」(森屋健一)※未見 ・『鉄道ファン』157号「形式入りナンバープレートの魅力」(日高冬比古・宮田寛之)所有。6ページ。合わせて「1080号機関車”形式入りナンバープレート”裏話」(平井憲太郎)あり。 ・『蒸気機関車』49~58号「ナンバープレートの話」(安田章)※未見 ・『レイル』1号「機関車史のうらばなし」(寺島京一)※未見 ・「機関車番号板について」(大塚孝)JRC九州支部資料 ※未見 ●関連項目 ・『まちモジ』(小林章著) ・タイポさんぽ(藤本健太郎著/誠文堂新光社) ・『駅名おもしろ大辞典』(夏攸吾著/日地出版) PR  東京都心部や関東の観光地などでは、信号機や標識の柱類が茶色になっている。しかし、新潟市内では緑色に塗られている。  ただし、風雪のためか、その塗装が剥げて、地のグレーが出ているものも多い。グレーが出ているということはグレーは剥げずに食い付いているということであり、この緑は製造元ではなく、施工業者が塗っているのだろうか? ただし、風雪のためか、その塗装が剥げて、地のグレーが出ているものも多い。グレーが出ているということはグレーは剥げずに食い付いているということであり、この緑は製造元ではなく、施工業者が塗っているのだろうか?  電線地中化ボックス(冒頭写真のとおり、この通りには電線がない)も緑色。東北電力のマークがついている。手前の「LS」は分岐器、奥の「HLTM2」は変圧器塔。東北電機製造製の製品と推測。「2」だから高圧ガス開閉器を組み込んでいない2型か。「HLTM」のうち「TM」は変圧器のことだろうが、「HL」は何の略だろう? 定格容量が100+50kVAと50+30kVAのようなので、HighとLowだろうか? 電線地中化ボックス(冒頭写真のとおり、この通りには電線がない)も緑色。東北電力のマークがついている。手前の「LS」は分岐器、奥の「HLTM2」は変圧器塔。東北電機製造製の製品と推測。「2」だから高圧ガス開閉器を組み込んでいない2型か。「HLTM」のうち「TM」は変圧器のことだろうが、「HL」は何の略だろう? 定格容量が100+50kVAと50+30kVAのようなので、HighとLowだろうか? 新潟県のいくつかの商店街では、軒庇を張り出して隣家とつなげ、その下を通路とする「雁木」がある。雪が降って道路が埋もれても、この通路だけは確保できていた。そんな往時の写真がいくつもある。 元来、自らの土地の一部を通路として提供していたもので、それゆえに一軒一軒、独立しているものだったが、現代ではそうではなく、歩道(公道)に庇を突き出している場合が大半だろう。昭和40年代、50年代などに、あらかたまとめて歩道とともに整備され、アーケード商店街のイメージに近くなった。上の写真は小千谷市のものだが、どこもこのようにきれいに整備されている。 新潟市の本町通、古町通をはじめ各地にあり、ほか、新発田、水原、新津、村松、五泉、加茂、三条、見附、長岡、柏崎、直江津、高田、糸魚川、栃尾、小千谷、小出、六日町、湯沢、十日町…などなどにある。 いくつかの雁木通りを回ったとき、見附の通りの端部、そろそろ折り返そうかと思ったところに、ハッとするものがあった。  商店街として整備された連続式のものではなく、一軒一軒のものだ。向かって左端…。  家は新しくなっているが、雁木だけは古そうだ。手作りのにおいがぷんぷんする。注目すべきは屋根のコーナー。 家は新しくなっているが、雁木だけは古そうだ。手作りのにおいがぷんぷんする。注目すべきは屋根のコーナー。 厚い板が曲げられている。 厚い板が曲げられている。 建物との間隔は、突っ張り棒のような梁。ちょっと歪んでいる。雁木の屋根部分は新しいようだが、長手方向の軒というのか梁というのか、この木材は古そうだ。 建物との間隔は、突っ張り棒のような梁。ちょっと歪んでいる。雁木の屋根部分は新しいようだが、長手方向の軒というのか梁というのか、この木材は古そうだ。 ただ、古いのはこの部分だけで、続く軒は新しかった。梁の裏側には電気の配線。それらの器具には、新しいものもあれば古いものもある、これは梁とともに更新されたのだろう。 ただ、古いのはこの部分だけで、続く軒は新しかった。梁の裏側には電気の配線。それらの器具には、新しいものもあれば古いものもある、これは梁とともに更新されたのだろう。この古い雁木と新しい雁木、それぞれ、やはり個人が作ったものなのだろうか。ある一軒から人が出てきたのだが、そのときは尋ねようとも思わなかった、なんともったいない。 * * *

新潟県内の雁木通りをハシゴすると、街によっていろいろなスタンスがあるのがわかる。加茂はがんばっているなと感じたが、別の見方をするとデザイン的に画一化されてしまってもいた。もちろん、こんなのはデザインの観点だけの話で、実際に使う人が明るく、活気を感じるならばなんの問題もない。

(kashmir3D+地理院地図(空中写真1974-1978)+スーパー地形に加筆)

国鉄末期に廃止になった羽幌線。もちろん、ぼくは乗ったことはないが、深川-留萠-羽幌方面のルートを見ると、留萌川を2回、渡っていることに気づいた。えてして鉄道はこうした大きな川を渡ることを嫌うものだ。もちろん、無理して渡った方がメリットは大きい。 これに気づいたのは、『蒸気機関車EX』23号で椎橋俊之さんが『留萠本線・羽幌線 黒ダイヤの通う道』と題して留萠機関支区乗務員の話を書いておられ、そこに東留萠信号場の話が出てきたことによる。東留萠信号場はどこにあったのかな…と地図と空中写真で見て、なぜそこに信号場が設けられ、そこから(のちの:以下略)羽幌線が分岐したか、合点がいった。 上の空中写真をご覧いただくと一目瞭然だが、これは、留萌川を渡らずに羽幌方面に向かおうとしている。1948年の空中写真にも、すでに廃止されて6年が経っているが、その痕跡が見て取れる。これは、鉄道を簡便に敷設する術としては納得できる。 しかし、これでは羽幌方面から来た列車は東留萠信号場でスイッチバックして留萠駅に入り、さらにその先の石炭桟橋まで行かなければならない。その際、東留萠信号場―留萠間を支障する。旅客列車も同様だ。それを解消するために、1941年に留萠―三泊間を新ルートに切り替えた。年表にするとこうなる。 ・1927(昭和2)年 留萠線支線 東留萠信号場―三泊―大椴間開業 ・1931(昭和6)年 留萠線支線を羽幌線に改称 ・1932(昭和7)年 留萠に高価桟橋完成 ・1941(昭和16)年12月9日 羽幌線築別延伸。留萠―三泊間新線に切り替え。東留萠信号場廃止 12月16日 羽幌炭礦鉄道築別―築別炭礦間開業 ということで、築別炭礦からの石炭は、この旧ルートは通っていない。 新線切り替えは、鉄道誌にあるような概念図だけでは意味を理解できない。地形を立体的に表現した地形図や空中写真を参照してこそ。鉄道誌は、そのあたりをぜひ考慮して欲しい。図版の制作は承りますよ。 * * *

同日追記 @Tempoku2000さんから、下記のようなコメントをいただいた。

『国鉄全線各駅停車1 北海道』(1983年)掲載の配線図を見ると、たしかに手前から分岐している。そして、留萠本線用のホームに入るルートからは、そちらに抜けられない。ご指摘ありがとうございました。 * * *

なお、大河川を2回渡ってまで作られた駅としては、東海道本線大阪駅がある。逆に、大河川を渡るのを諦めた路線としては、越後鉄道長岡線が、長岡駅ではなく来迎寺駅につなげた例がある。 |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|