|

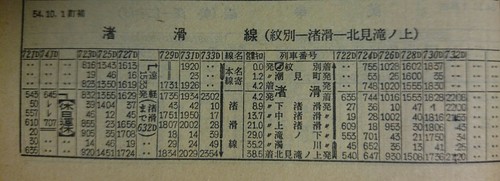

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。  道道122号 縦長の視界を撮った場所から、左右に町道が延びている。これは「町道80号線」の看板。「Chodo 80go sen」。国道ならば「国道39号」のように「線はつけない。都道府県道ならば「北海道道122号北見端野美幌線」と、数字+「号」+起終点+「線」になる。しかし、市町村道にはそうした全国統一のルールはない。ここでは「線」をつける。 そして、ここは北見市だ。しかし、「町道」となるのは、ここがかつて「端野町」だったからだ。それにしても、看板がきれいだ。  その町道は、見るからに農道(農業のために整備される道)である。畑の中をいく、未舗装路。この、舗装と未舗装の境。ここが太陽に照りつけられている光景が大好きだ。 その町道は、見るからに農道(農業のために整備される道)である。畑の中をいく、未舗装路。この、舗装と未舗装の境。ここが太陽に照りつけられている光景が大好きだ。PR  国鉄末期に廃止になった渚滑線(しょこつせん)は、名寄本線とほぼ同時期の1923年に開業している。北見山地の森林資源をはじめ、沿線開発をも目的としていた。いま、上渚滑駅跡は紋別市役所の支所となり、駅構内だったところには上渚滑11丁目団地が10棟建っている。市役所支所の周りはいまふうの町並みになっている。 市役所支所を真正面にして右を見ると、駅跡を模した施設がある。しかし、ホームと線路は、かつて渚滑線が通っていたルートからほぼ90度回転している。 ホームはやたら高い土盛り。そこに東屋があり、おそらく本物の「上渚滑駅」の看板が掲げられている。駅名標はレプリカ。 * 渚滑線の列車ダイヤとしては、おもしろいことに、ノンストップの渚滑発上渚滑行きという下り列車があった。741Dである。  (コンパス時刻表 1980年4月号 弘済出版社刊) 「休日運休」ということは通学生用の列車である。通常であれば、上渚滑に高校があって、その通学の便で…と思うが、上渚滑にはそういう施設はない。これは、紋別への通学生が多数乗る上り724Dに増結するための送り込み回送だろう。 …などと、往時のことを想像するとき、北海道の鉄道に憧れていた子供のころの気持ちがよみがえってくる。 ●関連記事 数値地図に残る鉄道の亡霊と誤記…数値地図50000に、いまも残る渚滑線。 |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|