|

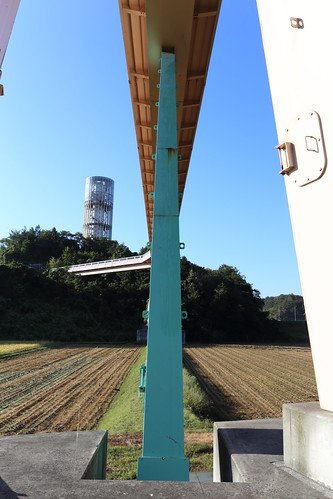

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。  聖蹟桜ヶ丘のロータリーに行ってきた。永山から多摩市役所を経て丘を登り、尾根線のようなところにぶつかったら右に折れるとここにあたる。ここが尾根上にあると思っていた、歩いていたときは。 聖蹟桜ヶ丘のロータリーに行ってきた。永山から多摩市役所を経て丘を登り、尾根線のようなところにぶつかったら右に折れるとここにあたる。ここが尾根上にあると思っていた、歩いていたときは。先日より使用開始されたロータリーの標識がある。ただし、手前に「止まれ」が併設されている。  ロータリーはバスが余裕で回転でき、バスベイもある。中央部は植え込みになっている。ロータリーに沿ってはいくつかの商店があるが、商店街と言えるまではない。周辺にも商店はなさそうで、みな、永山か聖蹟桜ヶ丘まで行かねばならぬようだ。 ロータリーはバスが余裕で回転でき、バスベイもある。中央部は植え込みになっている。ロータリーに沿ってはいくつかの商店があるが、商店街と言えるまではない。周辺にも商店はなさそうで、みな、永山か聖蹟桜ヶ丘まで行かねばならぬようだ。この写真、左奥をみると、さらに上り坂がある。ここは尾根筋かと思ったが、標高は106mくらい。この西側は113mくらいまである。  カシミール3Dと5mメッシュ標高データ、数値地図25000で描いた。中央部が緑なのは、ロータリーの位置が最高地点か否かをわかりやすくするためで、ここだけ突出しているわけではない。ロータリーの中心部はすこし標高が高くデータが作られている。 カシミール3Dと5mメッシュ標高データ、数値地図25000で描いた。中央部が緑なのは、ロータリーの位置が最高地点か否かをわかりやすくするためで、ここだけ突出しているわけではない。ロータリーの中心部はすこし標高が高くデータが作られている。ロータリーから北へ登ると、完全に尾根線になる。右を見ても左を見ても、見下ろせる。東を見ると、多摩丘陵に多摩大学、稲城の米軍関連施設。そこには米軍の(レジャー的な意味での)キャンプ場があり、かつて友人のツテで何度かキャンプをしたことがある。テントが100張くらい張れそうな広大なサイトで、三方が山に囲まれているというロケーション、そんなサイトがいくつもある。  さらに北にヘアピンカーブが続くところがあるか、ここは『耳をすませば』のモデルとなった坂のようだ。下り始める寸前、南東をのぞくとこのように一直線に階段で下っていて、その先の道路では「止まれ」がたくさん見えた。 さらに北にヘアピンカーブが続くところがあるか、ここは『耳をすませば』のモデルとなった坂のようだ。下り始める寸前、南東をのぞくとこのように一直線に階段で下っていて、その先の道路では「止まれ」がたくさん見えた。PR  なんとも珍妙なトンネルだ。ぐいぐいと坂を登っていくと、切り通しの向こうに見えるのは、高架下をくぐるような形のトンネル。上には道路が通っているようで、ガードレールには稲が干されている。すべて切り通して上に橋を架けるのが通例だと思うが、なぜ? なんとも珍妙なトンネルだ。ぐいぐいと坂を登っていくと、切り通しの向こうに見えるのは、高架下をくぐるような形のトンネル。上には道路が通っているようで、ガードレールには稲が干されている。すべて切り通して上に橋を架けるのが通例だと思うが、なぜ? 尖頭アーチといっていいのだろうか。セグメント(といっていいのだろうか、シールド工法ではないだろうが)は折れ線になっている。【同日追記:プレキャストのアーチカルバートであった。後述。】 尖頭アーチといっていいのだろうか。セグメント(といっていいのだろうか、シールド工法ではないだろうが)は折れ線になっている。【同日追記:プレキャストのアーチカルバートであった。後述。】 抜けて振り返ればこの土かぶりとこの断面。 抜けて振り返ればこの土かぶりとこの断面。 銘板も隧道内左右に2箇所ある。2006年8月の築だ。 銘板も隧道内左右に2箇所ある。2006年8月の築だ。 隧道の上に上がると、そこにはやはり道があった。 隧道の上に上がると、そこにはやはり道があった。2006年以前の地形図を見れば、この謎は解決するのだが…。 【同日追記】 市瀬克己さんより「プレキャストカルバートではないか。橋を架けるには橋脚下の杭を支える支持層が重要だが、それをしていないということから地盤の問題かもしれない」というご教示をいただいた。土かぶりの浅さは私も気づいてはいたが、関連語句で検索すると下記のことがわかった。 ・かつてはここに在来工法の隧道があった ・中越地震で覆工に亀裂、急ぎ改築 ・迂回路を設定できないので、改築することに。 ・工事は通行止めを減らすために、従前の隧道を開削し、そこにプレキャスト材で躯体を作る ・埋め戻す という手順のようだ。詳細はこちらのPDFにある。 |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|