|

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。  『山怪』という本がとても売れている。タイトル、そしてパラパラめくり、柳田邦夫『山の人生』に重なるものを感じて買った人も多いだろう。私もそうだ。 『山怪』という本がとても売れている。タイトル、そしてパラパラめくり、柳田邦夫『山の人生』に重なるものを感じて買った人も多いだろう。私もそうだ。山の中、あるいは里で感じた、もの。気配。現象。そうしたものを、多少の物語性をつけて記述したもので、あまりオチはない。しかし、話によっては、かなり怖い。すべて、著者の取材によるオリジナル。それが、ものすごく貴重だ。著者は幾度も書いている。こうした経験も、語りも、絶滅危惧種だと。 取材地域は日本中だが、秋田の阿仁、岩手の和賀、宮崎の椎葉などの話が多い。兄の話では「トロッコ軌道の鉄橋を渡る話」がある。思わぬところに森吉森林鉄道の話が出てきた。 本書の刊行は6月。夏の怪談シーズンに向けてという側面もあるだろう。しかし、いまだに大書店では目立つところに平積みしてあり、amazonの総合ランキングで3桁に居座っている。 * * *

さて、私は本書を実感を持って読むことができた。それは、一人で山中に泊まったことが何度かあるからだ。テント泊は100か200かという程度だが、普通は指定された幕営地に泊まるので、完全に一人になることは稀で、数えられるくらいでしかない。知床縦走したときの羅臼平でさえ、私以外に泊まっていた人がいるのだ。バイクも合わせると、 ・5月 四阿山 的岩付近 ・6月 苗場山 山頂 ・7月 平ヶ岳 山頂 ・7月 笠置山山頂付近の望郷の森キャンプ場(岐阜県) くらいだ。 上信越道を見下ろせた四阿山以外は、真っ暗である。苗場は雪、平ヶ岳は雨。どちらもガスの中、夜中に出歩こうとしてもヘッドランプの明かりは数メートル先にしか届かない。そんなところで一人、テントの中にいるのは、ものすごく怖いものだ。 テントの周りを何かが歩き回る気配がする。テントを突然、突くなにかが来る。そんな経験は何度もしている。実際には、動物なのだろう。そんな気配で目が覚めたときは、何かの怪談で読んだ、「天幕を、長い髪でサラサラ撫でる音がする、翌朝見たらそこに女の死体があった」みたいな話を思い出す。すると、そんな感触が天幕を撫でる。木の枝が当たらない位置にテントを張っているはずなのに…。 こういうことを考えないようにするには眠るしかないのだが、山では19時、20時にはとっくに眠りに入っているので、妙な時刻に目が覚めて眠れなくなる。以後、なかなかつらい時間が続く。 * * *

道の駅秩父別の駐車場にテントを張って寝ていたときのこと。朝、突然、地響きとともに不気味な音で目が覚めた。「ドッコン……ドッコン……」。寝ぼけた頭では理解できないまま、「ドッコン……ドッコン……」と続く。やがて、鐘が鳴ったことで、鐘だと理解した(開基百年記念塔で鐘が鳴るとは知らなかった)。そして、鐘が鳴り終わったあとも、しばらく「ドッコン……ドッコン……」と聞こえてきた。どうやら、重さ2.8tもある鐘をゆらすためのしかけが地響きを立てていると理解した。それにしても、午前6時である。たたき起こされたので動悸は止まらず、そのまま起きてテントを畳んで出発した。これとて、山の上まで響いてくるはずで、聞く場所によっては立派な山怪である。 * * *

本書の装丁は素晴らしいものだとおもうが、どうやら担当編集者の手になるようだ。見習いたい。 PR

11月15日は、私にとっては特別な日付。昭和57年の「佐渡8号」の記事を書こうと思ったら、それは11月12日のことだったので、翌13日のことを書く。合わせて下記もご覧いただきたい。

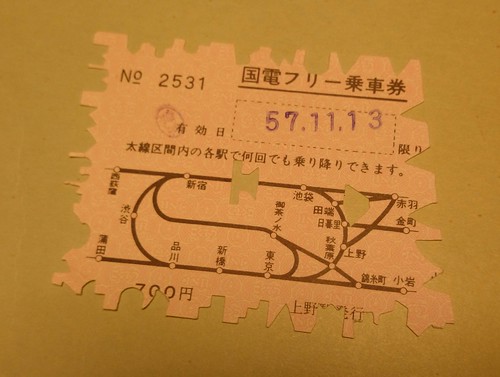

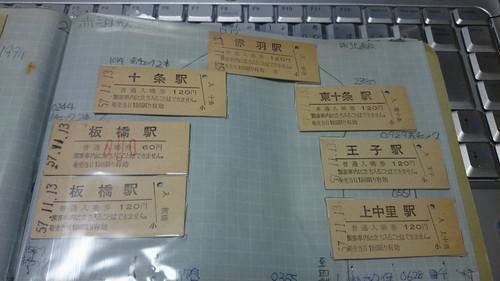

11月14日によせて ~昭和57年11月14日から28年~ 11月14日によせて。昭和57年から30年。  昭和57年11月12日(金)の夜に新潟を出た私と母は、「佐渡8号」で早朝の上野駅に着いた。そして、この「国電フリー乗車券」を買い、私の目論見では全駅に下車し、全駅で硬券入場券を買うつもりだった。 どういう順番で回ったかは覚えていないが、手元には、券面のうち、一部を除く全駅の入場券がある。そんな好意に付き合わされた母は、総武線のどこだかの駅で「一人で行ってこい」と行って休んでいた記憶がある。また、最後は私も疲れたのと、「快速」「緩行」がわからなかったので、回りきれなかった駅がある。 上の「国電フリー乗車券」、唯一の途中下車印は東京駅。東京駅は、ラッチ内の新幹線改札口で、新幹線ホームへの入場券としてのみ、赤いインクの硬券があった。それを買った印として押されたものだ。鋏痕を入れる場所がなくなり、券を折って内側に入れられはじめたので、途中から見せるだけでパスしていた。ふたつのそれは、当該の位置にある駅のような気がして鋏痕データベースを見てみたけれど、該当する駅は違った。  当時、私は手書きの看板である鳥居形の駅名標と、硬券入場券が大好きだった。この、東京の入場券は、新潟で買えるのとは仕様が異なる。ちょっと忘れてしまったが、当時九つだかの印刷所があり、微妙に仕様が異なるのだ。この関東の仕様は「旅客車内に立ち入ることはできません。」が、長体がかった書体で1行で納められている(活字なので「長体」ではないが)。 当時、私は手書きの看板である鳥居形の駅名標と、硬券入場券が大好きだった。この、東京の入場券は、新潟で買えるのとは仕様が異なる。ちょっと忘れてしまったが、当時九つだかの印刷所があり、微妙に仕様が異なるのだ。この関東の仕様は「旅客車内に立ち入ることはできません。」が、長体がかった書体で1行で納められている(活字なので「長体」ではないが)。このとき買った入場券は、このような形でいまも取ってある。いま見返すと、下記のとおり。 ●硬券 東京駅(赤。新幹線改札口)、有楽町、新橋、浜松町、品川、大崎、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨(料金変更)、駒込、田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野/板橋、十条/上中里、王子、東十条、赤羽/御茶ノ水、水道橋、飯田橋、市ヶ谷、四ッ谷、信濃町、千駄ヶ谷、(中)大久保、東中野、中野、高円寺、阿佐ヶ谷、荻窪、西荻窪/松戸/市川/大森 ●窓口のマルス券しかない(という応対) 田町、五反田 ●券売機しかない(という応対) 目黒、御徒町、秋葉原、神田 それぞれ、駅の窓口で「硬券入場券ください」と告げて買っていたのだが、マルス券か券売機しかない駅に、実際になかったのかどうかはわからない。予備で持っていたとしても、それを使わずにマルス券を販売されたり、券売機を推奨することは、業務としては当然ではあるからだ。 ここにない駅は、行かなかったか、窓口で自動券売機券しかないと言われて買わなかったかのどちらかだ。 いまから33年前の今日、私はこんなことをしていた。

「両」がつく地域総称は、とてもセンスがいいというか、ユーモアがあるというか、好きだ。全国的に知られている名称では

・JR両毛線(りょうもう/上毛野と下毛野) ・両白山地(りょうはく/白山と能郷白山) ・両備バス(りょうび/備前と備中) (※リョービも岡山県だけれども、漢字では菱備と書く。両備にもかけているようだが) などがある。いささかマイナーだけれども、新潟には ・両泊航路(りょうどまり/寺泊・赤泊を結ぶ佐渡汽船の航路) ・両津(夷と湊の二つの港) ・両川(阿賀野川と小阿賀野川) がある。 ふと思い立って、いろいろ検索する。 ・両国(武蔵国と下総国)総武線の。 ・両総(上総+下総)「両総用水」「両総農業水利事業所」がある。 ・両越(越中+越前か越後)自動車、銀行、印刷等、富山の会社名に多いようだ。 ・両丹(丹波+丹後)「両丹日日新聞」がある ・両豊(豊前+豊後)方言、銀行 ・両筑(筑前+筑後)「両筑平野」「両筑平野用水」 ・両肥(肥前+肥後)「両肥築貫通鉄道」なる計画があったようだ。 これからは、地名で「両」があったときには由来を考えるようにしよう。きっと、なにかをまとめる意味がそこにはあっただろうから。  銀座一丁目駅新木場行きホーム。写真は先頭側で、エレベーターを180度回り込む形で地上に向かう。 銀座一丁目駅にエレベーターがついたのはいつ頃だっただろうか。1995年から利用しているが、その頃は、写真のエレベーターはなかったと思う。  エレベーターを回り込むと、5段の階段があり、さらに90度左折して改札口に出る。この階段の最下段を見ると、ホーム(地面はホームから連続している)は線路に向けて下り勾配になっているのがよくわかるだろう。 エレベーターを回り込むと、5段の階段があり、さらに90度左折して改札口に出る。この階段の最下段を見ると、ホーム(地面はホームから連続している)は線路に向けて下り勾配になっているのがよくわかるだろう。 画面右にはエスカレーター。やはり、このエスカレーターは、1995年にはなかった。後付なので、経年感が周辺と異なる。 画面右にはエスカレーター。やはり、このエスカレーターは、1995年にはなかった。後付なので、経年感が周辺と異なる。営団地下鉄の駅は太くて丸い柱が林立するのが特徴だが、ここでは階段の真ん中に鎮座している。後付エスカレーターとの間に微妙な隙間ができてしまったため、そこを避けるように手すりが増設された。 手すりは階段の上り下りに難儀する人には大切な施設なのだが、手すりとエスカレーターとの間のデッドスペースはどうしたらいいのだろうかと考えるのも一興だ。 一つ上の、5段の階段部分にはエスカレーターはない。ちょっと中途半端だ。階段の上り下りに難儀する人はエレベーターを使えばいいのだが、ならば、このエスカレーターも必要ない気もする。実際、ラッシュ時でも、「奥」にあるエスカレーターよりも、「手前」の幅広い階段を利用する人が圧倒的に多い。 |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|