|

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。  謹 賀 新 年今年はもっと走らないとね。 今年もよろしくお願いいたします。

昨年、触発されて作った2013年『轍のあった道』アワード。今年も振り返ってみようと思う。

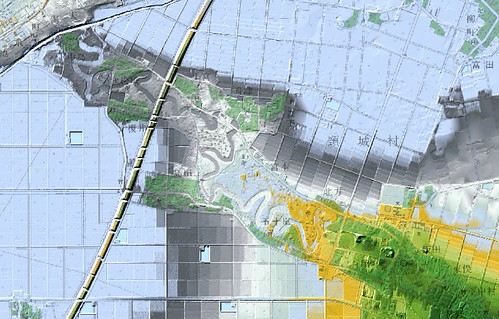

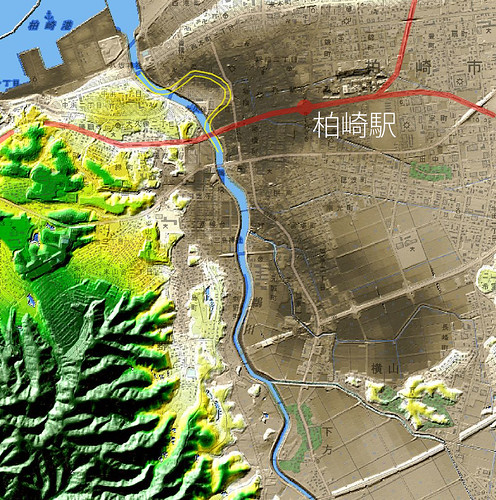

おもしろいもので、「なにかないかな」と探すために出かけるとなにも出会えず、「先を急がなきゃ」と思って道を走っていると、さまざまなものに出会う。何事も、目的がなければ中身は希薄になる。旅は少し急いだほうがいいのだ、きっと。 今年はあまり「橋を見に行く」ということをしなかったので、2015年は四国・九州のいい橋をたくさん見て来れたらいいなと思っている。 では、好き勝手に作った賞をば。 ●橋梁賞高萩駅付近の跨線橋(歩道橋)その1 フィーレンデールトラス。車窓から目に飛び込んできたので、途中下車して撮影した。こんなところにあるとは。 フィーレンデールトラス。車窓から目に飛び込んできたので、途中下車して撮影した。こんなところにあるとは。<次点> 湊小橋(久見浜湾)  偶然出会った美しい橋。ラーメン構造なのか、アーチの変形を脚で支えているのか。久見浜湾。 偶然出会った美しい橋。ラーメン構造なのか、アーチの変形を脚で支えているのか。久見浜湾。●鉄道賞カプセル駅 妙法寺駅カプセル駅 古津駅 カプセル駅 上下浜駅   「カプセル駅舎」とは、国鉄末期に作られた規格ものの駅舎の総称だが、そのうち、昭和50年代に建てられたこの3駅舎はファンシー要素を含んでいる。すなわち、Rのある窓、扉である。オジサンががんばって「かわいい」を作りました、という雰囲気があって、すごく好ましいのだ。実家からそう遠くはないので長年、再訪しようと思いつつ、やっと実現した。 「カプセル駅舎」とは、国鉄末期に作られた規格ものの駅舎の総称だが、そのうち、昭和50年代に建てられたこの3駅舎はファンシー要素を含んでいる。すなわち、Rのある窓、扉である。オジサンががんばって「かわいい」を作りました、という雰囲気があって、すごく好ましいのだ。実家からそう遠くはないので長年、再訪しようと思いつつ、やっと実現した。●地形賞(道路編)カシミール3Dで見る アップダウンの激しい道路(地形編)アップダウンの激しい道路(写真編)  一直線なんだけれどアップダウンがある道。ドライバーの視線だと、この程度のアップダウンはまったく意識に昇らないのだが、たった50cmとあなどるなかれ、クルマは走れなくなり、最悪の場合はエンジンに水を吸い込んでしまう。 ●地形賞(カシミール3D編)カシミール3Dで見る新潟県(旧)上越市と旧頸城村の境、保倉川の氾濫原と蛇行跡 柏崎市 鵜川の改修跡と元・氾濫原  (Kashmir3D+DEM5m+数値地図25000) (Kashmir3D+DEM5m+数値地図25000)2点挙げた。どちらも自分で行ったり、街歩きに参加したりして気づいたことだ。「こうかな?」と思ったことや、現地で聞いたことをあとから地形で確かめるというのはとてもおもしろいことだ。みんなもっとカシミール3Dを使ったらいいのに。 ●給油所賞(現役)砂丘に建つ出光 久見浜湾で出会った給油所。この立地の感動は、行ってみないとわからないだろう。それを表現する写真の腕がなくて忸怩たる思いだ。 久見浜湾で出会った給油所。この立地の感動は、行ってみないとわからないだろう。それを表現する写真の腕がなくて忸怩たる思いだ。●給油所賞(跡)翼端の同心円 黒石市内の幹線道路で目に飛び込んできた同心円。共同石油のマークは大好きなのだが、防火壁にこのようなマークがあったとは。ほか、北海道でも見かけた。 黒石市内の幹線道路で目に飛び込んできた同心円。共同石油のマークは大好きなのだが、防火壁にこのようなマークがあったとは。ほか、北海道でも見かけた。●建物賞マンサード屋根の三重奏 利尻島で見かけた民家。民家にカメラを向けるのは大変申し訳ないのだが、向けずにはいられなかった。じっくり眺めて欲しい。 利尻島で見かけた民家。民家にカメラを向けるのは大変申し訳ないのだが、向けずにはいられなかった。じっくり眺めて欲しい。●廃車体賞取り込まれたワムハチ なんと、斜体が取り込まれている。たったこれだけ、数立米など、取り込んだ大きな倉庫に比べれば不要な気もするのだが、向こう側は扉が機能しており、そのために取り込まれたのかもしれない。(許可を得て撮影) * * *

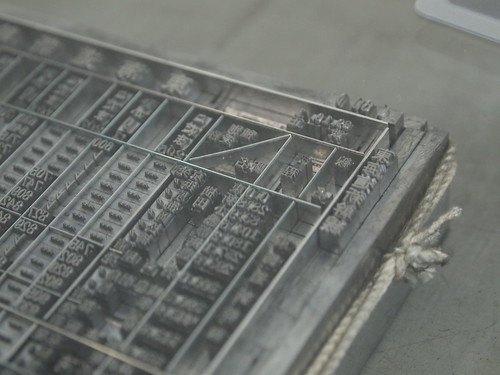

さて、では『轍のあった道』アワードです。 轍のあった道大賞「アワード」としては、土木的ななにかを選びたいところだが、今年は残念ながらそこまでの大発見というか、私しか見ていない、私しか知らない、というようなことはなかった。しかし、私でなければ解説しづらい、というものがあるので、これを挙げようと思う。時刻表の活字 活版印刷の時代 誰もが簡単にPCで時刻表のような組版を作れてしまう。対してノスタルジーを喚起する古い書がどうやって作られていたかはあまり顧みられることはない。活字であることはわかるだろうが、それをどうやって運営していたのか。それを展示する素晴らしいイベントだった。私は見ればわかるが、これを解説するイベントをやってほしかったし、もっともっと鉄道ファンは訪ねるべきだと思った。 こうした工程への関心が深まることへの願望を込めて、この記事を大賞とする。 * * * 2015年もよろしくお願いいたします。  2014年のGPSログを抽出した。相変わらずの東偏重、今年は新潟を重点的に訪ねたので新潟の密度が濃い。下北半島と丹後半島は一周しているが、電池切れでGPSログが欠落したのが惜しい。また行かねばなるまい。八戸-苫小牧航路も復路が欠落している。 2014年のGPSログを抽出した。相変わらずの東偏重、今年は新潟を重点的に訪ねたので新潟の密度が濃い。下北半島と丹後半島は一周しているが、電池切れでGPSログが欠落したのが惜しい。また行かねばなるまい。八戸-苫小牧航路も復路が欠落している。7月までは仕事漬けでほとんど休みがとれなかったので、まったく出かけられなかった。それでも刊行を遅らせざるを得ないタイトルがいくつかあったのは残念だが仕方がない。GWはなんとかカレンダーに近い形で休んで、たった二日間のツーリングとはいえ大いに息抜きになった。ブログの更新も前半は飛び飛びになっている。今月(12月)もそうだ。 特記したいのは次のログだ。 ・竹芝-館山の会場ログ(ジェットフォイルの特別就航) ・21年ぶりの利尻、14年ぶりの礼文 * * *

仕事面では、下記の本を担当した。 ・1月『電車の博物館・公園に行こう!』(実業之日本社編) ・3月『東京幻風景』(丸田祥三) ・3月『自衛隊イベント観覧ガイド』(大北浩二) ・3月『パンフレットで読み解く 東京メトロ 建設と開業の歴史』(東京地下鉄株式会社) ・4月『南極日和』(BS朝日取材班) ・5月『刑事ドラマ・ミステリーがよくわかる捜査現場入門』(オフィステイクオー) ・5月『ゼンリン 住宅地図と最新ネット地図の秘密』(内田宗治) ・7月『京都お散歩凸凹地図』(実業之日本社編) ・7月『空から見る戦後の東京 60年のおもかげ』(竹内正浩) ・8月『きっぷのルール ハンドブック』(土屋武之) ・10月『宮城「地理・地名・地図の謎」』(木村浩二監修) 実は12月にできあがっている本が2冊あるが、配本は1月なのでここには計上しない。前半で息切れして、後半の仕込みができていないのがよく見えてしまう。これは自分の来年の課題だ。 どれも、大変におもしろく仕事ができたのは幸いなことだ。来年もこうした形で仕事を続けることができることを願うし、さらに、もっと売れてくれることを願う。

キハE120のトイレのユーザビリティの続き。

これは座席の窓枠である。飲料が置けるようにという配慮と思う、中央部が少し幅広になっている。一見、何の問題もなさそうに見える。 これは座席の窓枠である。飲料が置けるようにという配慮と思う、中央部が少し幅広になっている。一見、何の問題もなさそうに見える。しかし、この状態では、500mlクラスのペットボトル、きちんと底面をつけていない。ガラス側ないし座席側のリブにのっかってしまうのだ。 ちょっとした揺れで落ちるほどの不安定さではないが、あと3mm、平面部分を広げてくれるだけでいいのに。 こうした平面部分の幅のようなことは、たいていは製造工程などで「その幅でなければならない」理由がある。しかし、それでもなお、これは解決すべき点ではないのか。 鉄道誌やweb媒体にニュートラルな記事を発表している伊原薫さんからもこんなご指摘があった。

|

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|