|

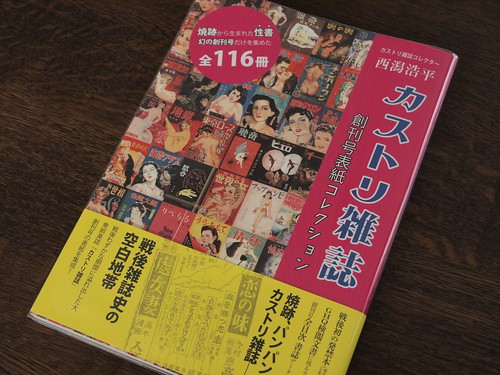

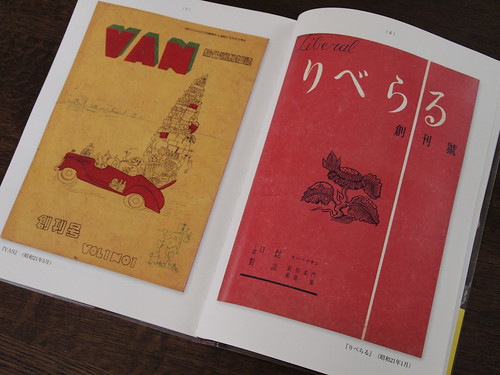

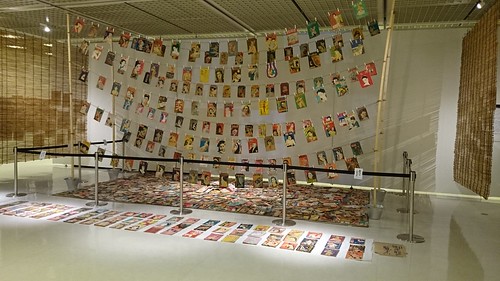

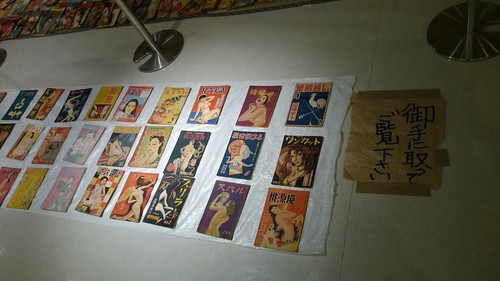

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。  「カストリ雑誌」という言葉は、高校の日本史で習ったような気がする。カストリ焼酎の「3合でつぶれる」にひっかけて「3号でつぶれる、粗悪な紙に印刷された、エログロ雑誌」というような形で。 そんな「カストリ雑誌」の創刊号(出版業界では「創刊」は雑誌コードを取ったものに使うので、「創刊」にはいくつもの意味があることにご留意いただきたい)の表紙を116冊分掲載し、分析を試みたのが、本書である。購入はカストリ書房およびサイトより可能。  「表紙だけを集めても、中身がないと…」とか「資料性はあると思うが…」などと思うことなかれ。多くを集め、同じ距離感で眺めることで、見えてくるものがある。それは『街角図鑑』しかり、私が尊敬する方々の収集(具体的にモノを集めるという意味ではなく、同じカテゴリを見続けるという意味)で、私たちは十分に感じている。 まずは、116冊におよぶ表紙を眺めて欲しい。私がそこで気づいたのは「昭和23年5月創刊が、やたら多くないか?」ということだ。 次いで、タイトルや表紙に謳われた惹句を眺めて、ああ、この時代にはこの単語がそういうイメージで使われているのか、ということも大いに感じ取ることができた。当たり前だが、性に関する意識、行為ともに、現代とは比較にならないほど「幼い」とでもいおうか、そういう時代である。 これは、イラストやデザインの知識がある人はそちらが気になるなど、各人の素養に大きく左右される部分があるだろうが、とにかく一通り眺めることで、カストリ雑誌の表の意図と裏の意図、あるいは志まで感じることができる。  巻末には、編集・発行者であるカストリ出版の渡辺豪氏による「カストリ雑誌小研究」と題された付録がある。創刊タイトル数、価格分布、ページ数分布の推移がグラフになっており、前述の感想は、まさにそのとおりだった。我ながら、直観がなかなかいいところを突いていた。  その付録の資料性は高く、収録された創刊号のタイトル、版元、創刊号の目次などが詳細に記されている。大日本印刷、共同印刷という、日本を代表する印刷会社も関わっている。 また、私はこれまでカストリ雑誌について解説された記事すら読んでいなかったが、付録を読み進めるにつれ、冒頭に書いたようなイメージがすべて誤りだったことを知る。 巻末に、渡辺氏による「カストリ雑誌とは何か」という解説がある。私は先に、116冊の表紙を眺めることで「カストリ雑誌の表の意図と裏の意図、あるいは志まで感じることができる」と書いた。私にとってはこの解説は、私の感想をもっと高みから俯瞰して分析し、考察し、定義し、あるキーワードとともに、現代の我々の感覚に直接呼びかけてくるものにしてくれた。ものすごく腑に落ちる解説だった。そのキーワードは、他の芸術界隈でも、時に、いや、よく耳にする言葉である。 * * *

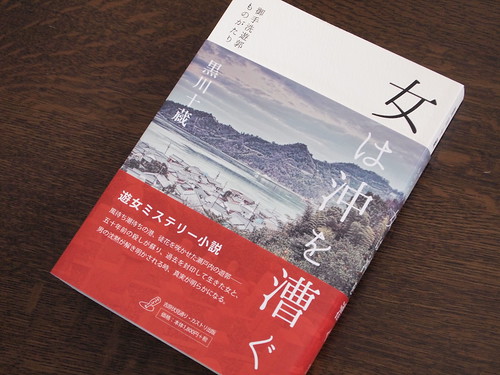

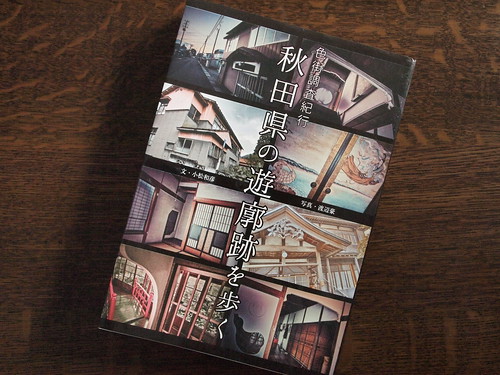

2015年9月、東京・池袋の東京芸術劇場ギャラリー1にて「戦後池袋 ヤミ市から自由文化都市へ」という展示が開催された。そこで多くのカストリ雑誌が並べられ、自由に手にとって見ることができた。こういう場所と、カストリ書房に出入りする人たちが結びつくといいなと思う。芸術劇場に行った人でも、カストリ書房を知らない人、『カストリ雑誌創刊号表紙コレクション』を知らない人はものすごく多いだろう。そこが結びつきますように。 ●関連項目 『秋田県の遊郭跡を歩く』(文・小松和彦/写真・渡辺豪) 『遊郭を行く1976』(遠藤ケイ) 『御手洗遊郭ものがたり 女は沖を漕ぐ』(黒川十蔵/カストリ出版) PR  遊郭関連書物を精力的に発掘・復刻・編集・販売するカストリ出版から、初めての文芸作品として刊行された。 私は、ミステリーというものは、物語を成り立たせるために特殊な殺人や状況が設定されていたり、ダイイングメッセージみたいな中途半端な仕掛けがあったりという「たくさんのすれ違いというお約束」の上に成り立っていると思っているので、基本的に敬遠している。本作品は「遊郭もの」ということでぜひ読んでみたいと思っていたが、「遊女ミステリー小説」と銘打っているので、少し構えつつ読み始めた。ところが、さにあらず。コナンみたいな「お約束ミステリー」とはまったく異なる、大河ドラマのような、長い、厚い物語だった。 舞台は大崎下島。そこの、昭和史である。読み進めるごとに、おもしろさに引き込まれていった。文章や台詞回しなどは荒削りで、描写も少しステレオタイプな部分があるのに引き込まれるということは、それだけ、物語で大崎下島と御手洗遊郭、そこにまつわる人びとが生き生きと描写されているということだ。 おもしろいと思ったのは、市会議員、県会議員という設定である。こういう設定は、地域に根ざしていないと出てこないのではないか。著者は福山に大きな関係があるようだが、そういう感覚がこの設定を生み出し、物語の設定を実感あるものにしていると感じる。福山、広島、三次といった、広島県の地方が出てくることも、功を奏している。 設定といえば、フィクションとノンフィクションの境目が曖昧というか、実在の人物や実際のできごとが、架空のそれらと非常にうまく噛み合っている。登場人物はみな故人かと思いきや、冒頭のプロローグのとおり、そうではない。考えてみれば当たり前のことだが、「いまも、そういう人たちがそういう記憶を持って生きているんだ」ということを読者に認識させることが、本書の意図なのかもしれない。 * * *

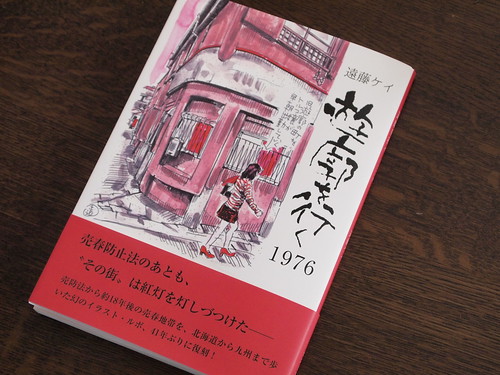

大崎下島には行ったことがなかったが、行かねばなるまい。 【追記】2018年1月、行きました。 大崎下島・御手洗の菱形 芸予諸島の道路風景 【関連項目】 『遊郭を行く1976』(遠藤ケイ) 『秋田県の遊郭跡を歩く』(文・小松和彦/写真・渡辺豪)  『キジ撃ち日記』の遠藤ケイ氏が、こういうテーマで書いていたのはまったく知らなかった。そして、新潟県出身ということも知らなかった。特に後者は個人的に、勝手にシンパシーを感じてしまう。 1976年に『ビッグコミック』に連載されたものを、大幅加筆の上、カストリ出版が改題・復刻したのがこの本だ。カストリ出版は遊郭に関する資料を刊行している出版社で、こうしたジャンルに世間の関心が確実にあることを証明してくれている。未訪だが、吉原には関連書籍を販売する実店舗・カストリ書房がある。 本書は、北海道から九州まで、著者が遊郭跡を訪れ、時に適当に店に入り、縁をたどって関係者に話を聞き、あやうく引きずり込まれそうになり…というレポートで、文章を中心に、イラストや写真が添えられている。2017年現在からだと1958年の売防法は59年も前のできごとだが、このレポート取材時はまだ17~18年しか経っておらず、色街の中、あるいは近くの飲み屋でその流れを残している女性達は、まだ30代だったりする。そのやりとりのシーンは、私の中では『トラック野郎 熱風5000キロ』の、階上がそういう部屋になっているスナックと二宮さよ子のイメージで再現される…が、もちろん、というか、二宮さよ子ではなく、もっとずっとアレな感じだったようだ。なにしろ、著者は、向こうからカマをかけられるとその店から退散してしまうのだ。 ここが絶妙で、きっと、殿山泰司ならそのままやっちゃったみたいな描写になるに違いない。しかし、遠藤氏はいたさない。実際にどうだったかなんてどうでもよくて、こうすることで、下ネタレポートに陥らず、逆に読み応えのある紀行文となっていく。全国にまだ色濃く残っていた色街の成り立ち、街の構成、中心街から微妙に外れた位置にある、曖昧な性格の飲み屋やその建物、中で働く女、それぞれが、その地域の雰囲気とともに、もう手の届かない懐かしさをもって迫ってくる。 巻末には、カストリ出版の渡辺豪氏による著者インタビューがある。これが貴重で、当時の「遊郭を取材する」ということがどういうことだったのか、どのように行われたのかが証言されている。それは、出版界、そして世間が相当にゆるやかだった時代の描写でもある。本書にはそういう「佳き時代」のテイストがあるが、決して古くさく感じないのは、いまなお色街の残照が全国各地に残っていて、それは隠すべきものではなくてきちんと向き合って記録していこうというような、健全な(色街にとっては迷惑かもしれない)流れができつつあるからだろう。 私の生まれ育った新潟のシモ、その小学校の校区で友人がたくさん住んでいた地区が遊郭だったことを知ったのは、わず数年前だ。たしかにそこには、なぜか旅館がいくつもあり、妙に派手な木造建築があり、ストリップがあり、怪しげなビルがあり、質屋があった。そこが本町遊郭だったと私が知らなかったのは、当時は周囲も親も隠す方向だったからだろう。本書に本町遊郭は登場しないが、私が幼少時の頃のその一角は、本書に書かれている15の街のどの雰囲気に近かったのだろうか。 【関連項目】 『秋田県の遊郭跡を歩く』(文・小松和彦/写真・渡辺豪) 『御手洗遊郭ものがたり 女は沖を漕ぐ』(黒川十蔵/カストリ出版)  私が通っていた小学校の校区内、とてもよく知る場所が遊郭だったのを知ったのはわずか数年前だ。そこにはかつてストリップ劇場はあったし、あやしげなビルはあったし、旅館もいくつかあった。知人に旅館の息子もいた。子供ながら、なんだか不思議な空間であるとは感じていた。近くには特殊な様式の民家もいくつもあった気がする。遊郭部さんのブログ『十四番町遊郭に泊まってみた・新潟県同市「福田旅館」』近辺である。 そんなこんなで、いろいろなご縁もあり(端折りすぎか)、また、東北は大好きでよく行くことから、『秋田県の遊郭跡を歩く』を興味を持って開いた。まっさきに、この8月にも訪れた五城目を読んだ。あんなところにあったのか。遊郭が。 他の章も、そんなふうに「こんなところに…?」と感じる場所ばかりだ。著者の小松氏も書いているが、「かつて賑わっていた街」かつ「いまはその産業が衰退して老人ばかりの街」に、いろいろな偶然が重なり、遊郭跡が残っている。そこを、急ぎ、かつ丹念に周り、証言を集めている。そしてそれを、文芸作品たる紀行文としても読み応えのある丁寧な文章で綴っている。 聞き取りも撮影も、いまとなっては時間との闘いだろう。赤線があった頃に大人だった人は、ほとんどが80歳を超えている。本書の取材中にも、それを実感するできごとが起こる。「間に合った」のか、間に合わなかったのか。両方だろう。それでも、それがこうして書籍の形をとってくれたことで、片鱗を知ることができた。 * 面白い考察がある。鉄道の開業で秋田の産業は活性化したが、同時に東京で働く秋田の出身の娼妓の激増ももたらしたという。そのような「気づき」が、本書では、昭和中期、そして平成中期の二段階で、さらになされている。詳細は書かない、ぜひ本書を読んで欲しい。 * 本書は、渡辺豪氏の写真もすばらしい。私の好きな、超広角が多用された構図で、しかも切り取られている。いろいろな事情もあって建物ズバリを写せないからこういう撮り方になるのかもしれないが、とても本書の雰囲気にあっている。 写真は最初、一瞬、2色印刷でうまく雰囲気を出しているのかなと思ったほどに作り込まれている。25倍ルーペをあててみたら、4色分解で製版されていた。とても贅沢にカラー印刷を使っている。小松氏の文章と補完し合い、見事な一冊となった。 * 私的な余談を。 母方祖母は地主の娘だったが、芸者になりたいといって出奔し、同じく軍人家を飛び出した祖父と一緒になって貧乏暮らしから始まったと聞く。「芸者」とは聞いたが、それは、言葉を飾ったのだろうか。本当に意味するところは、もうわからない。その祖母は、柏崎の祇園祭りでクルマの山車に乗り、三味線を弾いていた。祖父は私が幼少の頃に、祖母は高校生の頃に亡くなった。 花街太郎さんのブログに、新潟県柏崎市(旧新花町遊郭)がある。 * もう一つ、余談を。 潟上市昭和大久保の章で、大正14年、摂政宮(のちの昭和天皇)が、大久保駅からトロッコに乗ってオイルマネーに沸く豊川油田をご視察されたことが書いてある。『昭和天皇御召列車全記録』(日本鉄道旅行地図帳編集部編/新潮社)を繙いてみよう。 大正14年10月11日から25日まで、「山形・秋田・宮城県行啓」というスケジュールが載っている。その10月16日の項に、秋田駅→機織駅(現東能代、秋田木材訪問)→大久保(日本石油豊川鉱業所専用トロッコ乗車」→秋田、という行程が書かれている。写真は「今でも「燃える土」は見ることができる」に掲載されている。 【関連項目】 『遊郭を行く1976』(遠藤ケイ) 『御手洗遊郭ものがたり 女は沖を漕ぐ』(黒川十蔵/カストリ出版)  本書は「燃料電池自動車の…」と銘打ってはいても、それがメインではあるが、モーターで動く電動自動車全般について、現時点で俯瞰し、それぞれの長短をまとめた本。ミライ(FCV)、リーフ(EV)、プリウス(HV)といった「電動自動車」、そして比較対象としてガソリン自動車が登場する。 本書では、まず、ミライの加速感やレスポンスのよさ、コーナリング特性などが、読者が試乗していると感じられるように書かれている。そして、その理由が構造にあることを説明し、こんどは構造そのもの…構成部品とエネルギー源についての説明をしていく。私は20年ほど四輪駆動のワンボックスディーゼル車に乗り続けているので、普通のガソリン車などに乗るとその曲がりやすさにびっくりするのだが、電動自動車の運動特性は、おそらくそれよりさらに印象的なものになるのだろう。電動自動車に、そんな「乗りこなす楽しみ」があろうとは想像もしなかった。純粋に「新しいタイプのビークル」として、乗ってみたいという興味が湧く。 全般に、説明はとてもわかりやすい。それは、なるべく特長を単純化して長短を描く、という書き方にある。「なぜここにこの部品が使われているのか」「なぜこのエネルギー源なのか」「なぜこの駆動システムなのか」が、言葉で説明されている。化学式などはほとんどなく、記載されている理科的知識は中学レベルくらいか。それすら忘れていたとしても、十分読みこなせるはずだ。 また、トータルコストや、そもそも電動自動車を作る際にガソリン自動車よりも余計にエネルギーを使ったり環境負荷を増大させたりしないのか、ということまで検証されている。本を「商品」として考える時、こうした時事的な情報はあまり載せないものだが、そもそもミライやリーフという車種を採り上げているので、そこだけ普遍性を持たせても仕方がない。だからこそ、2016年という今の時代を反映したワンテーマ新書としての思い切りのよさを感じる。そして、実は、5年後、10年後に、2016年にこの本が出たということに、意義が出てくるものだろう。 カバーには、サブタイトルとして「水素で走るしくみから自動運転の未来まで」とあるが、自動運転についてはページ数は少ない。こちらは「ハード」ではなく「ソフト」だからだろうか。自動運転については、例えばゼンリンが国内の道路の3次元データをかなり詳細に取得してデータ化しており、そうしたデータをもとにソフトがクルマを動かすことになる。本書は「ビークル」の説明を主としているので、ソフト面は主題からずれてくるかもしれない。それはそれで、専門の本が出るべきだとも思う。 年々、排ガス規制の厳しさは増している。だからこそ、電動自動車がもっともっと安価になり、個人的には、ハイエースに早く安価に搭載されることを願う。 ●関連項目:川辺さんの本 『鉄道をつくる人たち』(川辺謙一著/交通新聞社) 『鉄道を科学する 日々の運行を静かに支える技術』(川辺謙一著) 『図解・首都高速の科学』(川辺謙一著/講談社ブルーバックス) 『東京総合指令室』(川辺謙一著/交通新聞社新書) |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|