|

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。  一見、鉄道の本かと思ってしまうが(書店では鉄道書コーナーに置かれていたが)、内容は「行商」の文化史。近鉄の「鮮魚列車」を利用する伊勢の漁師・商人たちの話と、鳥取県の「カツギヤ」を主軸にしている、貴重な聞き取り調査の記録だ。 魚行商がどうやってなりたっているのか。いつから始まったのか。どういう人たちが担っていたのか。現状はどうなのか。そうしたことが、わかりやすく、実例とともに挙げられていく。もちろん著者が調査してここに掲げる実例は、膨大な数の行商人の…すなわちさまざまな手法がある行商のわずかなパターンだけだろうが、それでも、それをリアルに見せてくれるのは、掲げないまでも背後に膨大な調査結果を持っているからに違いない。帯にある「ワン&オンリーの民族誌」という言葉に間違いはない。 本書には、新潟県の直江津周辺の話も少し出てくる。犀浜(犀潟周辺)、西浜(糸魚川から直江津あたりの広域地名としての西浜なのか、能生の西浜なのかは不明)からあがったものが直江津に廻り、高田の商人が独占して信濃に送る。松本や上田に支店のようなものを出すほどだった。直江津と高田の関係を知る人にはなお興味深く読めることだろうし、いまは長野・新潟の交流は少なくなったと感じるが、1990年頃までは新潟-直江津-長野-上田を結ぶ急行列車が毎日2往復していたことも、もしかしたらこんなところに地域交流史の秘密があるのかもしれないと思った。 * * *

かつて、地方のローカル鉄道には、車両の前後にバケットを持つ車両があった。それは、鮮魚などを載せるためだった。実際にそのように使用されたのか、頻度はどれくらいだったのかはわからない…逆にあまり使用されていなかったのではないかとも思うが、ともあれ大荷物を背負う行商の人たちは確実に鉄道利用者の一人だった。 私の子供のころの記憶としても、新潟県の越後線にかつて走っていた新潟駅発4時50分の柏崎行き126D、これには行商の人が乗っていた。信越本線の新潟駅発5時55分の直江津行き1322列車もだ。新潟ではカンカンではなく、大きな行李を二つ担いでいた気がする。行李は風呂敷に包まれていた気がする。しかし、子供のころに見かけた記憶…程度なので、はっきりしない。 また、子供のころは、よく、リヤカーを引いて蔬菜を売りに来るおばあさんがいた。私の生まれ育ったところは新潟の本町市場まで歩いて行けるところなのだが、そんなところへも、来た。実家は兼業で雑貨店をしていたので、その店先に停める。子供の私が出ていく。おばあさんは梨を剥きはじめ、私が食べる。母は買わざるを得ない。そんなやりとりは何度もあった。私はといえば、リヤカーに全てが乗っているのがキャンピングカーみたいで見ているだけで心躍ったものだった。 本書によれば、行商にはまだ60歳前後の方もいるようだ。あとしばらくは、そういう姿を見ることもあるだろうが、いずれ消えるものと思う。偶然にもまたどこかで出会うためにも、港町から始発列車に乗ってみたいものだ。 <参考> ・【論文】北総の行商にみられる地域的性格(久貝和子)PDF ・【論文】新潟県巻町沿岸地域における出稼行商について(丸山克二)PDF ・庄内浜のあば 悲哀と快活と歴史と(庄内日報)1~47 ・ある「イサバ」の一代 (庄内日報)上、中、下 (なんと、終戦後の大阪発青森行きの急行列車を使う行商について書いてある) ↑【同日追記】 甘木@欅道居士さんから、下記のご指摘をいただいた。私もなんとなく「そんな『急行』あるのかなあ」と思っていたが、検証できず。ご指摘に感謝申し上げます。

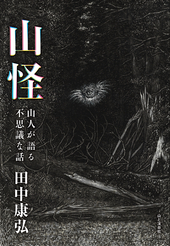

PR  『山怪』という本がとても売れている。タイトル、そしてパラパラめくり、柳田邦夫『山の人生』に重なるものを感じて買った人も多いだろう。私もそうだ。 『山怪』という本がとても売れている。タイトル、そしてパラパラめくり、柳田邦夫『山の人生』に重なるものを感じて買った人も多いだろう。私もそうだ。山の中、あるいは里で感じた、もの。気配。現象。そうしたものを、多少の物語性をつけて記述したもので、あまりオチはない。しかし、話によっては、かなり怖い。すべて、著者の取材によるオリジナル。それが、ものすごく貴重だ。著者は幾度も書いている。こうした経験も、語りも、絶滅危惧種だと。 取材地域は日本中だが、秋田の阿仁、岩手の和賀、宮崎の椎葉などの話が多い。兄の話では「トロッコ軌道の鉄橋を渡る話」がある。思わぬところに森吉森林鉄道の話が出てきた。 本書の刊行は6月。夏の怪談シーズンに向けてという側面もあるだろう。しかし、いまだに大書店では目立つところに平積みしてあり、amazonの総合ランキングで3桁に居座っている。 * * *

さて、私は本書を実感を持って読むことができた。それは、一人で山中に泊まったことが何度かあるからだ。テント泊は100か200かという程度だが、普通は指定された幕営地に泊まるので、完全に一人になることは稀で、数えられるくらいでしかない。知床縦走したときの羅臼平でさえ、私以外に泊まっていた人がいるのだ。バイクも合わせると、 ・5月 四阿山 的岩付近 ・6月 苗場山 山頂 ・7月 平ヶ岳 山頂 ・7月 笠置山山頂付近の望郷の森キャンプ場(岐阜県) くらいだ。 上信越道を見下ろせた四阿山以外は、真っ暗である。苗場は雪、平ヶ岳は雨。どちらもガスの中、夜中に出歩こうとしてもヘッドランプの明かりは数メートル先にしか届かない。そんなところで一人、テントの中にいるのは、ものすごく怖いものだ。 テントの周りを何かが歩き回る気配がする。テントを突然、突くなにかが来る。そんな経験は何度もしている。実際には、動物なのだろう。そんな気配で目が覚めたときは、何かの怪談で読んだ、「天幕を、長い髪でサラサラ撫でる音がする、翌朝見たらそこに女の死体があった」みたいな話を思い出す。すると、そんな感触が天幕を撫でる。木の枝が当たらない位置にテントを張っているはずなのに…。 こういうことを考えないようにするには眠るしかないのだが、山では19時、20時にはとっくに眠りに入っているので、妙な時刻に目が覚めて眠れなくなる。以後、なかなかつらい時間が続く。 * * *

道の駅秩父別の駐車場にテントを張って寝ていたときのこと。朝、突然、地響きとともに不気味な音で目が覚めた。「ドッコン……ドッコン……」。寝ぼけた頭では理解できないまま、「ドッコン……ドッコン……」と続く。やがて、鐘が鳴ったことで、鐘だと理解した(開基百年記念塔で鐘が鳴るとは知らなかった)。そして、鐘が鳴り終わったあとも、しばらく「ドッコン……ドッコン……」と聞こえてきた。どうやら、重さ2.8tもある鐘をゆらすためのしかけが地響きを立てていると理解した。それにしても、午前6時である。たたき起こされたので動悸は止まらず、そのまま起きてテントを畳んで出発した。これとて、山の上まで響いてくるはずで、聞く場所によっては立派な山怪である。 * * *

本書の装丁は素晴らしいものだとおもうが、どうやら担当編集者の手になるようだ。見習いたい。  写真集には流れがある。でも途中から読み始めてもいい。なんだか、レコードのようだよね。 * * *

からぱたさんの『LOVE WILL GUIDE YOU』を知って注文した。個人による上製本の写真集だ。とにかくすごいから!!!!というオーラが、ブログから溢れ出てモニタの前にしみ出ていた。ならば買うしかあるまい。写真もすごそうだが、とにかくプリントしようぜ、それを楽しもうぜ、というスタンスに深く賛同した。 いま、写真を「撮ることだけ」が手軽になりすぎてしまった。みんな、プリントしなくなった。私自身も例外ではない。しかし、(他人が)プリントした写真を鑑賞することはまた別だ。写真展、あるいは自分が手がけた写真集の刷りを鑑賞するとき、本当にそう感じる。この『LOVE WILL GUIDE YOU』で感じたのは、その楽しさだ。鑑賞する楽しさがある。眺めるたびに、楽しくなる。 * * *

写真集や写真展は、流れをつけておき、最初から読むともっとも引き込まれるようにするものだ。これは、冒頭に書いたとおり、レコードと同じ作りなのだ。レコードならばA面1曲目から最後の曲、B面1曲目から最後の曲、という流れを意図する。CDだって、流れがある。ただ、鑑賞者に強制まではしていない。それに、CDだったら何度目かからはシャッフルして聴くものだ。写真集だって、何度目かには、適当に見開いてパラパラ眺めるだろう? そして、強く言いたいのは、自分の撮った写真で、自分で流れを考えることの難しさだ。他人の写真なら大胆にいろいろとできる。圧倒的な写真が100点あっても、流れのためにはいくらでもカットできる。それが自分の写真だと、思い入れと思い出が混ざってしまい、カットできなくなる。組み写真としての発想も、ものすっごく狭くなる。しかし、この『LOVE WILL GUIDE YOU』は、それがなされている! しかも、だれもが「いい!」と思うに違いない写真を、あえてここには収録していなかったりする。そのスタンスに惚れる。 * * *

掲載されている写真については「いい」としか言いようがない。タイポさんぽ(藤本健太郎著/誠文堂新光社)でも書いたように、優れた本は、自分がそれをしたくなる。つまり、写真を撮りたくなる。そしてプリントして、鑑賞したくなる。 毎日、いつも「あ、いまカメラ持ってたら」という瞬間がある。そのときにカメラを持っていない時点で、私は失格なのだが、そのために毎日カメラを持ち歩くべきだ、とこの写真集を見た人は思うに違いない。いい本だ。 ●購入先 からぱた写真集『LOVE WILL GUIDE YOU』 | からぱた屋 ●関連事項 ・『Fの時代』と『Cの時代』 ・『「鉄道物語」マイブックでつづる鉄道写真家17人の写真集展』と広田尚敬『Fの時代』の違い ・大木茂『汽罐車』 タイトルからしていいではないか。私も丸ゴシック…正確に言うならば、看板屋さんが書いた丸ゴシックは大好きだ。小学生の頃から好きで好きで、とくに駅名標はその頃に写真も撮っていた。 http://www.flickr.com/photos/56148795@N04/sets/72157630712374524/ カバーには「止まれ」。本体表紙には看板職人による手書きで「まちモジ」。 本文をめくると交差点名の標識や架道橋に直接書かれた文字、駅名標やバス停、そして昭和25年式の道路標識まで出てくるという、道路ファンをも惹きつけてくれる。さらに、本物の看板職人が、丸ゴシックを下書きナシで書いていくことを取材したページがある。夢中で読んでしまった。 また、国による書体のクセ、アクサンテギュの表現の違い、アルファベットを縦書きにする場合…などなど、ギッシリと著者の知見とユーモアが詰まっている。本文が、最初は普通の丁寧語だったのが、だんだんと緩くなり、「うまいなー」とか「思うんだね」とか、まるでtwitterで話しかけるような文章になっていく。それもまた、とてもバランスがいい。 * * *

僭越ながら、本書に書かれたことは「そう、そう!」と思うことがたくさんある。 例えば丸ゴシックの考察の中、P26に「ひょっとして、角を丸くして、親しみやすい効果を狙っているのか?」とある。実際、これはそうだと思う。例えばこんな体験がある。登山のガイドブックシリーズのカバーにおけるタイトル文字を、デザイナーが丸ゴシック(私は大好き)で指定してきた。しかし、営業サイドは「これだと易しい登山の本に見えるから角ゴシックにしてくれ」と要望してきた。面白いことに、比較的易しいコースがセレクトされたタイトルは、丸ゴシックのままでokとなった。(もちろん、カバーデザインとはトータルバランスだから、そこだけ角ゴシックにするとおかしくなるんだよ、と抵抗したが、残念ながら通らなかった。) また、ハイフンの問題、プロポーショナルフォントの問題、リーダー罫の問題等々、私が常日頃感じていたことが整然と解説されている。カーニングなど、私はポップなどを作るときには文字をアウトライン化して手作業で字間をツメている。このあたりは、本書のブックデザインを担当された祖父江慎さん(後述)も、勤務先が刊行した枡野浩一さんの『ますの。』において綿密に調整されたと聞いている。 文字詰めについては「ひどい例」が載っている。アルファベットの字間が近すぎて、あるいは離れすぎて読みづらい例だ。前者について思うことは、一世を風靡したヒラギノ角ゴは字間を詰めるなということ。後者については「デザイナーは字間を空ければオシャレだと思ってるだろ!」ということ。ヒラギノ角ゴはボディが一回り小さいまま、ベタうちでいい。ボディが小さいことによる、字間が空いたような見え方が絶妙なのだ。10.5Qを1Hツメなんかにするんじゃない。台無しだ。かといって、デザイナーはカーニングを+100とかにもするんじゃない。これも台無しだ。私が「手書き風フォント」が大嫌いなのは、字間がおかしいからだ。一般人が好きなポップ体と勘亭流同様、これらはツメて使え。ベタ組みはダメだ。 * * *

著者であるフォントデザイナー(と表現していいのかはわからない、プロフィールには肩書きはない)の小林章氏には、勝手に(これまた大変僭越ながら)親近感を抱いている。なにしろ新潟市のご出身だ。本書には市内の写真が多数収録されている。そして、たぶん、鉄道もお好きだ。国鉄時代の手書きの駅名標の文字について研究していただきたいと勝手に思っている。 一方的な親近感を決定的にしたものは、これだ。 前述の通り、本書の装丁は祖父江慎さん。そして印刷が、とくに黒が美しいなあ…と思ってクレジットを見たら、プリンティング・ディレクターは凸版印刷の金子雅一さん。祖父江さんとは『廃道 棄てられし道』、そしていま『東京幻風景』(ともに丸田祥三さんの著)でブックデザインをお願いしており、金子さんは『廃道 棄てられし 道』と同時に進行していた『眠る鉄道』『問いかける風景』(ともに丸田さん)の製版をご担当され、そのお仕事のご様子はお聞きしているし、イベントでもご 一緒していただいた。まったくもって、私をどこまで喜ばせてくれるのだろう、この本は。 <関連項目> ・タイポさんぽ(藤本健太郎著/誠文堂新光社) ・『駅名おもしろ大辞典』(夏攸吾著/日地出版) ・昭和50年代の駅名標(越後線)その1 ・昭和50年代の駅名標(越後線)その2 ・昭和50年代の駅名標(越後線)その3 ・大好きな看板文字 (写真背景のピストンは、国鉄DML30HS~DML30HSIまでのエンジンのどれかのもの) 素晴らしい本だった。著者は日野自動車の副社長を務めた人で、エンジンマニア…エンジンの生き字引という人だ。「迷作」は、便宜上そう読んでいるだけで、試行錯誤の賜物と言えるそうしたエンジンに対する著者の敬意も強く感じる。 著者の、深い探究心こそ、本書の核だ。著者が持つ縁、探究心、著者が持っていた(作り上げた)環境というものも書かれていて、読者はそれこそが著者の人徳だと感じるだろう。例えば、一つ、疑問が生じる。それを、著者の持つその縁で、間に外国人を含めて数人、時には9人もはさんで、ついに解決に至る。そんな実例がいくつも掲載され、それをもとにしたエンジンの解説がまたおもしろい。 本書の内容は公式サイトに詳しく載っている。通読すると、ディーゼルエンジンを主軸として、ではあるが、1940年代頃までの世界、特に欧州と日本のエンジンの潮流が見えてくるようだ。国内のディーゼルエンジンの歴史などは黎明期から判明しているものだと思っていたのだが、さにあらず、それが本書のおもしろさになっている。 * * *

興味深いのは、著者ほどの人といえども、自社のエンジンの行方ですらまだまだ知らないことがたくさんあるということだ。第24章「木曽谷の奥で待っていた帝国陸軍の軍用車エンジン」で、赤沢自然休養林の保存機関車について触れられているのだが、鉄道ファンには知られた保存機関車にも著者は数々の発見をしている。鉄道趣味者である私としては、そこにも非常におもしろさを感じた。 鉄道のディーゼルエンジン史に興味がある人も、ぜひ読んで欲しい。そして、まだまだ世界的に試行錯誤していた時代に国鉄が独自にディーゼルエンジンを制式化しようとしていたこと、それが果たせなかった(成功しなかった)ことについて、考え合わせてみるとおもしろいと思う。 |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|