|

「平成の大合併」前の市町村界をGPSデータ(GPX)としてカシミール3Dに表示する方法

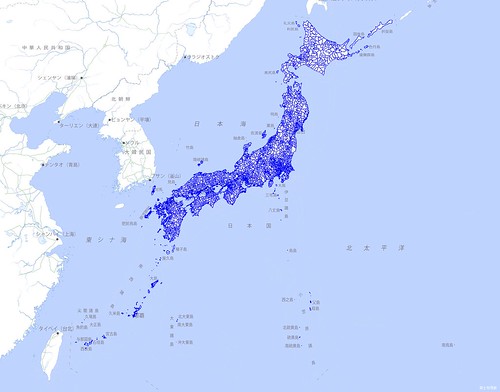

「平成の大合併」前の市町村界・市町村名・県界とGPSログをQGIS上で重ねて表示する方法 の続き。  QGISで「平成の大合併」前の市町村界と、私の2010年以来のGPSログを重ねて表示し、GPSログがない市町村を手作業で確認した。上の地図は、「方法」を書いた際の地図とは体裁を変えてある。 ●確実に訪問したけれどGPSログがない…133 ●訪問したか記憶が曖昧/していない…192 ●訪問していない島嶼部…77 (合計)402市町村 となった。2000年10月1日現在の市町村数は不明だが、1999年4月1日現在では3229なので、そう変わらないと思う。約12%にGPSログを残せていない。 意外にも北海道にGPSログがない市町村があったし、長野も若いころはよく行っていたものの近年は「近すぎて」行っていなかったりする。一方、鳥取や徳島、高知は1自治体しか残っていない。そんなおもしろい発見があった。 しかし、逆に言えば、13年間で、3229の市町村のうち約88%に足を踏み入れたことになる。まったく狙ってはいなかったが、「GPSログがないところを走ろう」という意識はあるので、その結果だ。そして、おそらくその半分は再訪だろう。  この作業をすることで、今後の旅の目的が増えた。目指すは全3229市町村にGPSログを残すことである。例えば北東北にツーリングに行くときは、上の地図に記した(旧)市町村の訪問を目的とする。 小笠原や沖縄の離島など、すぐには難しいところもあり、それらまで網羅できるのは、定年退職後かもしれない。気長にGPSログを取り続けていこうと思う。 ==  さて、「必要な市町村界」だけ残す作業は、こうだ。 ①レイヤーを選択 ②鉛筆アイコン「編集モードを切り換える」 これで、ポリゴン(市町村界と市町村名が一体になったもの)を選択・削除できる。左の矢印アイコンで「地物を選択」を選ばないとダメかもしれない(が、よくわからない)。  それをQGISでgeojasonに書き出して、iPhoneやiPadのアプリケーション「スーパー地形」で読み込む。そうすれば、現地で、現在地と旧市町村界を重ねて表示することができる。 方法は、市町村界のレイヤー(ここでは「01-47コピー」)を右クリック→[エクスポート]→[新規ファイルに地物を保存]でgeojsonに書き出す。そのファイルをiCloudにアップし、端末で開くだけ。 表示のオン/オフは、「スーパー地形」の[ツール]→[図形/地物オーバーレイ]。 ●iPhoneの例   ●iPadの例   もう一点。GPSログをiPhoneの「スーパー地形」に表示させたかったが、カシミール3DでまとめたGDBファイル(または書きだしたkml)は300MBを超えるためか、iPhoneSE(Gen2)ではフリーズしてしまうので諦めていた。 しかし、市町村界と同様にgeojasonに書きだしたら約140MBとなり、無事に表示できた。線がピンク色になるのはなぜだろう、設定できるのかな。 いままでは現地で『ツーリングマップル』と「GPSログ+地理院地図を画像化したもの」を見比べながらルートを選んでいたけれど、一発でできるようになった。いままでQGISを忌避していたのが悔やまれる(同じようなアプリケーションに、InDesignがある)。WEB上にハウツーが多々あることに感謝しつつ、私のこれも、QGISを使ったことがない人に役立てば幸いだ。  PR  昨日、「平成の大合併」前の市町村界をGPSデータ(GPX)としてカシミール3Dに表示する方法(以下「前記事」)をアップしたが、QGISでそれをすれば、市町村名まで表示できるのではないかと思い、試してみた。その結果が上の画像だ。 手順としては、 ①国土数値情報から該当のshapeデータをDL(前記事と同じ) ②県界のshapeデータをDL ③カシミール3DでGPSログをKML形式に書き出し ④ ①~③をQGISに読み込ませる(前記事と似ている) ⑤ ①②を修正して線だけにする ⑥ ①を修正して市町村名を表示させる となる。 順次、説明する。 * * *

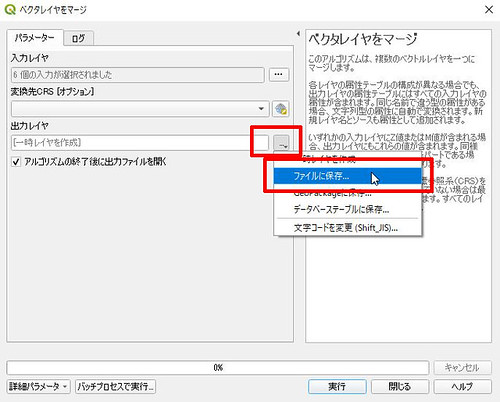

⓪前段階:地理院地図をQGISに表示させる国土地理院のサイトにマニュアルがある。下記をDLし、17ページ以降を参照して、QGISに地理院地図を表示させておく。https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/other/QGIS_manual.pdf ①国土数値情報から該当のshapeデータをDL(前記事と同じ)https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v3_1.html サイト上部には最新のデータがある。スクロールさせていくと都道府県別になり、それぞれいろいろな年のデータがあるので、任意のものをダウンロードする。私は「平成12年」(10月1日現在)を選択。これを47回繰り返す。一度にDLできる方法はない。  DLしたzipには、この五つのデータが格納されている。任意の場所(例:デスクトップに新規フォルダを作り、そこに)にすべて解凍しておく。 ②県界のshapeデータをDL Esriジャパンのサイトから、県界のデータをDLし、①と同じように展開しておく。 ③カシミール3DでGPSログをKML形式に書き出しカシミール3DはGPSデータをGDBファイル(GISで使うファイル形式とは別)で保存しているが、GPSデータエディタ(Ctrl+L)で全トラックを選択肢、[ファイル]→[選択したGPSデータの書き出し]で、KML形式に書き出すことができる。ここでは「20231231」という名前のレイヤとしている。作業の邪魔なので、左のチェックボックスをはずし、いったん非表示にする。 ④QGISに①~③を読み込ませる QGISはフリーウエア。インストールしていない場合はこちらからDLできる。windows版は1.2GBある…。それを開いて、①のshapeファイル47件、②のshapeファイル1件、③のKMLファイル1件をすべてドラッグする。 画面左下がレイヤウインドウで、上から順に重なっている。市町村界は、都道府県ごとに異なる色で塗りつぶされているが、これを⑤の手順で修正する。 作業の邪魔なので、いったん③ ⑤ ①②を修正して線だけにする①を読み込んだ47のレイヤを1件1件処理してもいいが、面倒なので、47のレイヤを結合して一括で処理する。 windowsの場合、まず、レイヤの文字コードをすべてShift_JISに修正する。おそらく47のうち5~6件が該当する。レイヤをダブルクリックし、「ソース」タブをクリックすると文字コードが確認できる。ここが最初からShift_JISであれば修正不要。UTF-8だったらShift_JISを選択し、「適用」→「OK」で閉じる。 全レイヤの文字コードがShift_JISになったら、今度はレイヤをマージ(結合)する。photoshopだと複数選択して右クリックすれば結合できるが、QGISはそうはいかない。  [ベクタ]→[データ管理ツール]→[ベクタレイヤをマージ]をクリック。  このウインドウが出るので「入力レイヤ」右側の「…」をクリック。  全レイヤが表示されるので、47都道府県に該当するレイヤのチェックボックスをチェックし、「OK」。  次いで「出力レイヤ」右側の「…」をクリック、「ファイルに保存」を選択。任意のファイル名(ここでは「01-47」)を入力し、「実行」すると、レイヤが統合される。  統合されたレイヤ「01-47」と、元のレイヤ47個がすべて表示されてしまうため、元のレイヤをすべて選択して削除。 さて、ここからが本番。以下、「01-47」レイヤを選択して作業する。  レイヤウインドウの「01-47」をダブルクリックするかプロパティを表示させると、上の画面になるので、「シンボロジ」(外観を意味する)タブで「市町村」の描き方を設定する。ここでは「黄緑色の枠線だけ」を選んで「適用」→「OK」。好みによって、塗りつぶした上に半透明にすることなどもできる。 同様に、②の都道府県界も設定する。ここでは青い枠線のみにした。 これで、2000年10月1日現在の市町村界が黄緑で、現在の都道府県界が青で表示されているはずだ。 ⑥ ①を修正して市町村名を表示させる レイヤウインドウの「01-47」をダブルクリックするかプロパティを表示させると出るウインドウで「ラベル」タブをクリックし、上部に表示されるプルダウンから「第一定義(single)」を選択。 次いで「値(Value)」から「N03-004」を選択し、「適用」→「OK」すると、QGIS上に地名が表示されるはずだ。 なお、N03-001=都道府県名、-002=支庁・振興局名、-003=群・政令市名、-007=行政区域コードとなる。 ⑦完成 現在、このようになっていると思う。レイヤウインドウの「20231231」にチェックを入れる。  レイヤウインドウのレイヤをドラッグして重ね順を入れ替え、上から ・GPSログ(20231231) ・都道府県境データ ・市町村界データ(01-47) ・地理院地図(淡色を選択している) となっている。 これで完成。 ⑧縦横比の変更現状、日本がかなり平べったく見えてしまっている。これは、球体である地球を平面に投影するため、北に行くほど、本来よりも横長になってしまう。日本地図で、北海道が特に横長になったものを見たことがある人もいるだろう。デフォルトでは赤道を基準に作られているようなので、記事「QGISで正距円筒図法(方眼図法)の縦横比を変える」を参考に、北緯35度を基準に修正する。 基本的に記事のとおりでいいのだが、「ユーザ定義CRS」のウインドウは、下記の画像と差し替えて実行してほしい。「形式」は、記事では「Proj文字列」となっているが、最新のQGISでは「非推奨」となっており、「WKT」を選択すればよい。そうしないと、座標系を変更したレイヤだけが、南大西洋に飛んで行ってしまう。  これで北海道の平べったさが減った。

[プロジェクト]→[名前を付けて保存]しないと、すべて失われるのでお気をつけください。 |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|