|

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。  (Kashmir3D+スーパー地形セット+地理院地図) 日吉台地(下末吉台地の東端部)に「蟹ヶ谷」という地域があり、谷にマンションがびっしり建っていると聞いたので行ってみた。なるほど、すごい。ぼくはずっと練馬ナンバー地域に住んでいて、中央線より南に疎い。ましてや川崎・横浜は、もっと疎い。 上の凸凹地図では、矢上川を挟んだ東、川崎市にも丘陵が見えるが、これも元は日吉台地と繋がっていたものらしい。それはそれとして、日吉駅から西へ向かうと、もうアップダウンの連続だった。   駅前からいくつかの暗渠を抜け、   いくつかの坂を上り、下りして、  蟹ヶ谷の入口ともいうべき四差路付近、なんだこの立体具合は。マンションもそうだが、立体駐車場の箱感。  写真ではとても伝わりにくいと思うけれど。右が谷の突き当たり(谷頭)方面。iPhoneの画角ではパノラマモードでも、とてもとても…。  少し先、四差路で右を向くと、こう。手前のマンションの塊感もすごいが、奥のマンションの壁感もすごい。これは、奥のマンションが高台に建っているためだろう。  真正面の道は進むと左に登っていき、左の道と合流する。  その合流地点から。すごい坂だ…。その後、周辺の坂を上り下りしつつ、蟹ヶ谷の深淵へ…。(A)  高台を歩いているからこそ、すごく「谷」を感じる。  日吉駅行きの小型のバスの発着所から谷(写真右)を見ると…  こうだ。けっこう古い家もある。  周縁に建売住宅やマンションが建っているので、よけいに圧迫感がある。  新幹線の高架橋ですか、というような太い脚。  前記(A)を下った位置から東を見る。谷越しに、向こうの高台。戸建て住宅も高台の上にあり、マンションともども、それぞれが階段を備えている。  そこに背を向け、行き止まりとは知りつつ、別の坂を上がる。谷頭から谷筋を見る、みたいな形になる。  一つ東の路地(?)に入ると、マンションが壁面にへばりついていた。ここはドローンで空撮したい。上の画像はGoogleEarthのキャプチャ、左に円柱状のマンションがあるのだけれど、間取り図を見たら、当然だけれど扇形をしていた。   1~5階と、6~11階で段がついている。5階の屋上は庭のようになっている。台地の上に出ると、そこは整地されており、ケアのできるマンションが建つようだ。高台でみはらしがとてもよさそうだ。  さらに1本西の、行き止まりの谷。東側に斜面マンションが西日に照らされていた。 PR  GoogleMapsで「福岡県ってどんな形だっけな…」と検索したら、律儀に筑後川の右岸と左岸がトレースされ、あたかも南北二つの島になっているように表示された。筑後川はくじゅうと阿蘇の北側の水を集めて福岡県を東西に横断して有明海に注いでいる。福岡県を真っ二つにしている。福岡県内だけを見れば、「筑後瀬戸」である。 そういう観点で都府県を見たことはなかったが、かなりあるだろう。要するに水源が他の都府県か県界上にあり、自県の海に注ぐタイプの河川を持つ都府県だ。 以前、「県界がすべて稜線の都府県はあるのだろうか」と探して「鳥取県の県界はすべて分水界かと思ったら」という記事を書いたのだが、それみたいな調査をざっくりとした。  新潟県は、信濃川、阿賀野川という大河があるが、いずれも長野県、福島県から流入する。つまりそこでぶったぎられる。GoogleMapsでは山形県に発する荒川もそのように描かれている。 北海道と沖縄を除く45都府県の県界をざっと見てみると、こんなふうになった。真っ二つにするものもあれば、端部でちょこっとだけ分断するものもある。代表的なものを挙げた。新潟県は四つ挙げたが別に意味はない。カッコ内は下流の著名な川、*=ごくわずかな部分のみ。 青森県…馬淵川 岩手県 宮城県…北上川、阿武隈川 秋田県…米代川 山形県…最上川 福島県…大川(阿賀川) 茨城県…久慈川 栃木県…那珂川 群馬県…渡良瀬川 埼玉県…成木川(入間川) 千葉県…利根川 東京都…多摩川 神奈川県…道志川(相模川) 新潟県…荒川、阿賀野川、信濃川、関川 富山県…庄川 石川県 福井県…前川(九頭竜川) 山梨県…釜無川(富士川) 長野県…中津川 岐阜県…牧田川(揖斐川) 静岡県…富士川、天竜川 愛知県…矢作川 三重県…揖斐川 滋賀県…瀬田川 京都府…宇治川(瀬田川の下流) 大阪府…淀川(瀬田川の下流) 兵庫県…猪名川(*) 奈良県…北山川 和歌山県…十津川(熊野川) 鳥取県…加茂川(*) 島根県…江の川、斐伊川放水路 岡山県…小田川 広島県…高屋川 山口県…宇佐川(錦川) 徳島県…吉野川 香川県 愛媛県 高知県…仁淀川 福岡県…筑後川 佐賀県…(筑後川の飛地のみ?) 長崎県…志佐川 熊本県…桑木津留川(球磨川) 大分県…大野川 宮崎県…大淀川 鹿児島県…川内川 よく目をこらしたわけではないので、もし「香川県は○川が!」みたいな情報があったらtwitterで教えてください。 【修正ご指摘ありがとうございます】 山口県=ラス&ロードさん  毎年年末恒例、1年のGPSログの振り返り。今年は北海道、四国、九州に足を踏み入れることができた。コロナ禍のためにGWは出かけなかったが、6月にTENERE700が納車。夏休みには四国~九州ツーリングのほか、ちょこちょこと中距離のツーリングに出かけた。  今年ならではのGPSログは、宮古~室蘭航路だ。震災復興の一環として、2018年6月にシルバーフェリーが就航した宮古~室蘭航路。開業時には宮古までの高速道路ができるという予定だったような気がする。ところが間に合わない。利用者は少なく、2020年3月で撤退というアナウンスがなされたため、2月初めに友人二人と乗りに行った。室蘭滞在2時間というトンボ返り。 ぼくらが乗った2週間後、この航路は突如休止となり、シルバークイーンは「ダイヤモンド・プリンセス」内でのコロナ対策の応援のために横浜に向かい、そのまま宮古に戻ることはなかった。そして4月1日からは八戸~室蘭航路となった。 川崎近海汽船 室蘭~八戸~宮古航路 室蘭港・八戸港・宮古港の記録 川崎近海汽船 宮古~室蘭航路 宮古港の記録

夏休みは、鹿児島県の山川~大根占航路まで足を延ばした。 そんなこんなで、2020年に足を踏み入れなかった県は、 ・青森 ・秋田 ・富山 ・石川 ・福井 ・奈良 ・和歌山 ・香川 ・沖縄 となる。 北海道のように2時間しか滞在しないところもあれば、香川県のように「あと1.3km地点」まで行きながらも足を踏み入れなかったところもあるのが、都道府県で機械的に区切ったときのおもしろいところ。富山金沢福井は、本来ならば秋にバイクで行くはずでした。でも雨だったのでね…。 2021年も、2020年と同じような「でかけにくさ」はあるのだろう。離島はなおさらだ。来年のGPSログはどうなるのかな。 【過去の記事】 2019年のGPSログ 2018年のGPSログ 2017年のGPSログ 2016年のGPSログ 2015年『轍のあった道』アワード 2014年のGPSログ 2013年のGPSログ  新津出身のマンガ家・高野文子の『黄色い本』の主人公の名前は「田家実地子(たいみちこ)」。「田家(たや)」だと思ってた、そういえば新発田に「上羽津田家」っていうバス亭があってそこから二王子岳に登ったな…と思って見たら、それは記憶の混同で、実は「田屋(たや)」だったし、そもそも「田家」は新津だった。  その「上羽津田屋」は、高校生当時に2万5000図で見た記憶があり、また、バス停もあってそこで降りていた。確か「上板山行き」だったと思う。当時は普通の路線バスが走っていたが、いまは「川東コミュニティバス」になっている。高校山岳部みたいな集団が来たら迷惑この上ないというか、乗れないだろう。 「上羽津田屋」はいまも地理院地図に載っていて、南には「中田屋」「下田屋」がある。そこで、『角川日本地名大辞典 新潟県』を見てみたら…ない。「田屋」がない。いや、あるが、板倉町、糸魚川市、柏崎市、五泉市、長岡市(いずれも当時)しかない。 ということは、字名か。 国土地理院の地形図に掲載されている地名は、基準がよくわからない。有名なのは、函南の「新幹線」だ。大字ではないけれど掲載されている。それにしては、「田屋」は「中田屋」「下田屋」があるくらいなので、そこそこの範囲はある。『角川日本地名大辞典 新潟県』は字名も対象としているが、全てではないだろうから、落とされたか。 * 『黄色い本』には「川の土手と、その外側の水路」など、新潟っぽい場面がいくつもある。あ、わかる、となる。出てくる方言は新潟弁だ。

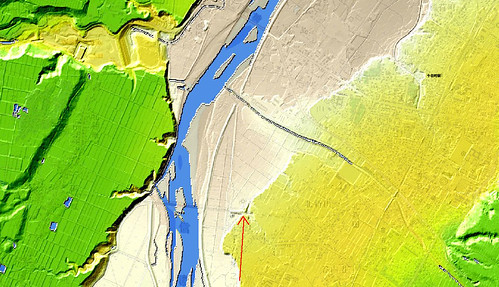

北越急行の十日町駅付近はとてもおもしろい。六日町方面から魚沼丘陵を突き抜けてきた列車は、住宅街を右に左にくねりながら高架の十日町駅まで上り詰め、十日町駅を出ると、今度は一気に地面に突き刺さるように下って地面に潜る。そして、信濃川の河岸段丘の壁に飛び出し、連続ワーレントラスで信濃川を渡って対岸の河岸段丘に突っ込むのだ。

十日町駅まで駆け上がる前面展望動画 十日町駅を出て33‰で地面に潜っていく前面展望動画 この先、信濃川を渡る部分の河岸段丘感は、空撮だとわかりやすいだろう…と思って撮ったが、標高を5倍くらいに強調しないとちょっとわかりづらいかもしれない。  どこがどうかを記した。  ここは、凸凹地図で示すとこうなる。  (Kashmir3D+5mメッシュ標高データ+数値地図25000にて描いた十日町駅の西) (Kashmir3D+5mメッシュ標高データ+数値地図25000にて描いた十日町駅の西)対岸のほうが、「河岸段丘に突っ込む」ということがわかりやすかもしれない。  空撮動画。 ●関連項目(重複多数あり) 北越急行の地形的妙味(1)十日町 北越急行の地形的妙味(2)犀潟 北越急行の高架橋 北越急行(下り)十日町駅進入と発車/くびき発車 北越急行 蜘ヶ池(くもがいけ)高架橋の桁 北越急行十日町トンネルから信濃川橋梁へ 北越急行 薬師峠での列車交換時の気圧変化 |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|